フランスの輝ける至宝カトリーヌ・ドヌーヴが贈る、愛おしくもほろ苦い家族ドラマ『ハッピー・バースデー 家族のいる時間』が、2021年1月8日(金)にYEBISU GARDEN CINEMA他にて全国公開となります。

どんな家族でも、やっぱり恋しい。

どんな家族でも、やっぱり恋しい。

個性豊かな家族が繰り広げる、愛おしくもほろ苦い人間ドラマ。

夏のある日、フランス南西部の豊かな自然に囲まれた邸宅で、母アンドレアの70歳の誕生日祝いが開かれようとしていた。だが行方不明だった長女の突然の帰郷が、誕生会を大混乱へ導いていく――。思い出の家をめぐる問題や複雑な親子関係、それぞれが抱える過去や秘密が次々に暴かれ、激しく感情をぶつけあう家族。幸福なはずの一日はどんな終わりを迎えるのか…? 過激で強烈、でもどこかユーモラスなフランス流家族のめくるめく大騒動。愛するからこそ衝突する―母と娘、そして家族が織りなす人間模様は、国も世代も超え、やがて普遍的な愛の物語をつくりだす。

フランスを代表する豪華キャストが勢ぞろい!

本作で何より目を引くのは豪華な出演者たち。国民的女優カトリーヌ・ドヌーヴ、監督としても活躍するエマニュエル・ベルコ、個性派俳優ヴァンサン・マケーニュ、本作の監督セドリック・カーン、また小説家として日本でも人気の高いレティシア・コロンバニ、期待の新人ルアナ・バイラミらも出演。フランスを代表する名優たちが奏でる見事なアンサンブルが、おかしくも愛しい家族の一日を豪華に彩る。

大女優カトリーヌ・ドヌーヴの魅力とは!?

今年77歳を迎えたカトリーヌ・ドヌーヴ。代表作『シェルブールの雨傘』、『8人の女たち』など、いわずと知れたフランスの大女優だが、現在もコンスタントに約1年に1本のペースで主演作に出演し、第一線で活躍し続けている。最新作『ハッピー・バースデー 家族のいる時間』では、一家の中心としてバラバラになった家族をひとつにまとめる優しく頼もしい母親を演じている。物語はカトリーヌ・ドヌーヴ演じるアンドレアの70歳の誕生日を祝うため、いつもは離れて暮らす子供や孫たちがお祝いに駆け付ける場面からはじまる。そこへ、3年間行方不明だった長女が戻って来たことで、混乱の一日が幕を開ける…。

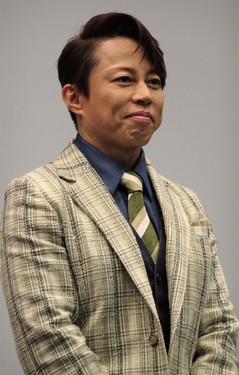

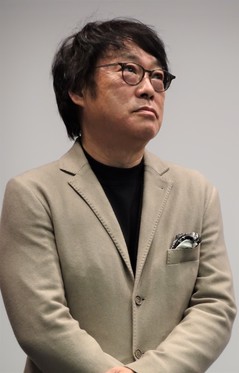

トラブルメーカーの長女クレール役を監督としても活躍する女優のエマニュエル・ベルコが演じ、芸術家肌の次男ロマン役を個性派俳優ヴァンサン・マケーニュが、しっかり者だが融通のきかない長男ヴァンサン役を本作の監督を務めているセドリック・カーンが演じている。それぞれ個性の強い役者たちが集まった本作だが、そんな個性豊かな役者たちに負けず劣らず、カトリーヌ・ドヌーヴはずば抜けた存在感を放ち、作品全体をおかしくも愛しい家族物語としてまとめ上げている。

トラブルメーカーの長女クレール役を監督としても活躍する女優のエマニュエル・ベルコが演じ、芸術家肌の次男ロマン役を個性派俳優ヴァンサン・マケーニュが、しっかり者だが融通のきかない長男ヴァンサン役を本作の監督を務めているセドリック・カーンが演じている。それぞれ個性の強い役者たちが集まった本作だが、そんな個性豊かな役者たちに負けず劣らず、カトリーヌ・ドヌーヴはずば抜けた存在感を放ち、作品全体をおかしくも愛しい家族物語としてまとめ上げている。

セドリック・カーン監督は本作のキャスティングを決める際に、まず家族の土台となる母親役をカトリーヌ・ドヌーヴに決めたらしく、「彼女のステイタス、オーラ、ファンタジー、人間性、すべてがこの人物と共鳴していました。彼女からすぐにOKの返事をもらえたので、彼女を中心に家族を作っていきました」と語っている。出演作の絶えないカトリーヌ・ドヌーヴだが、去年(2019年)11月6日、『De Son Vivant』(原題)の撮影中に軽い脳卒中を起こし数週間入院。現在は無事に回復し、退院して自宅で過ごしているという。第一線で活躍し続けているカトリーヌ・ドヌーヴの今後の活躍にも期待しつつ、ぜひ『ハッピー・バースデー 家族のいる時間』の公開を楽しみにお待ちください。

【STORY】

70歳になったアンドレアは、夫のジャン、孫のエマとフランス南西部の邸宅で優雅に暮らしている。そこへ、母の誕生日を祝うため、しっかり者の長男ヴァンサンと妻マリー、二人の息子、そして映画監督志望の次男ロマンが恋人ロジータを連れてやってくる。家族が揃い、楽しい宴が始まったそのとき、3年前に姿を消した長女クレールが帰ってくる。アンドレアは娘をあたたかく迎え入れるが、他の家族は突然のことに戸惑いを隠せない。案の定、情緒不安定なクレールは家族が抱える秘密や問題をさらけ出し、大きな火種をつくりだす。やがてそれぞれの思いがすれ違い、混乱の一夜が幕を開ける――。

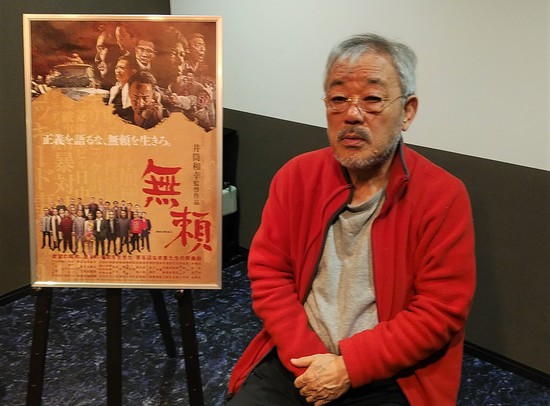

監督:セドリック・カーン

出演:カトリーヌ・ドヌーヴ、エマニュエル・ベルコ、ヴァンサン・マケーニュ、セドリック・カーン

2019年|フランス|101分|5.1ch|ビスタ|カラー

原題:Fête de famille 英題:HAPPY BIRTHDAY

提供:東京テアトル/東北新社 配給:彩プロ/東京テアトル/STAR CHANNEL MOVIES

©Les Films du Worso

公式サイト:happy-birthday-movie.com

2021年1月8日(金)よりYEBISU GARDEN CINEMAほか全国順次ロードショー

(オフィシャル・レポートより)