「AI」と一致するもの

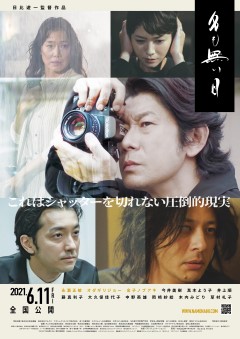

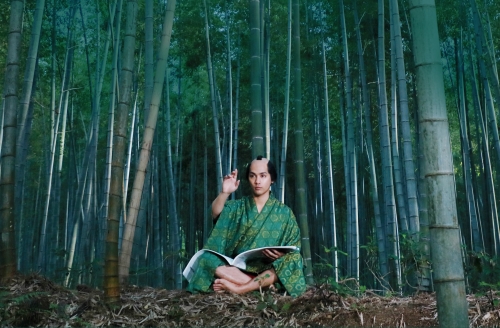

写真家、映画監督として活躍する日比遊一監督自らの経験を描いた、実話に基づく兄弟の物語。

『名も無い日』

永瀬正敏、オダギリジョー、金子ノブアキ、日比遊一監督

最初で最後、豪華顔合わせによる生配信イベント

<6月11日(金)実施〈無観客〉生配信舞台挨拶付き上映会>

愛知県名古屋市発信の映画『名も無い日』の全国公開初日生配信舞台挨拶付き上映会が、6月11日(金)に行われました。本作品の監督であり、カメラマンでもある日比遊一に起きた実話を元に描かれた本作。舞台挨拶には日比遊一監督をはじめ、出演者の永瀬正敏、オダギリジョー、金子ノブアキが登壇し、本作への思いを配信を通して、各地の劇場に駆けつけたファンにアピールしました。

<『名も無い日』全国公開初日生配信舞台挨拶付き上映会>

■日時:2021年6月11日(金)/19:05~(約30分)

■会場:スペースFS汐留(港区東新橋1-1-16)

■登壇者:永瀬正敏、オダギリジョー、金子ノブアキ、日比遊一監督(敬称略)

■実施形態:無観客/会場から全国27館の劇場に生配信

撮影から約3年の歳月を経て、ついに全国公開を迎えた気持ちを、永瀬は「あっという間であり、無事に公開できた気持ちもあり、心の中がグルグルしていますね」とコメント。一昨年前の初号試写を見たオダギリは「そこで見て以来なので、ほぼ内容を忘れている」と笑いを誘い、「だからこそ、もう1度映画館で見たいですね。映画館は大変な状況が続いていますが、映画館でしか得られない経験はあると思うし、ぜひスクリーンで見てほしいですね」とアピールした。また、金子は「現場の記憶が鮮明に残っているので、時間が経った気がしない」と心境を明かし、「こうやって、やっと見ていただけるのがシンプルにうれしいです。安心もしていますし、何かが心に残って、前に進むきっかけになればという願いもあります」と話していた。

撮影から約3年の歳月を経て、ついに全国公開を迎えた気持ちを、永瀬は「あっという間であり、無事に公開できた気持ちもあり、心の中がグルグルしていますね」とコメント。一昨年前の初号試写を見たオダギリは「そこで見て以来なので、ほぼ内容を忘れている」と笑いを誘い、「だからこそ、もう1度映画館で見たいですね。映画館は大変な状況が続いていますが、映画館でしか得られない経験はあると思うし、ぜひスクリーンで見てほしいですね」とアピールした。また、金子は「現場の記憶が鮮明に残っているので、時間が経った気がしない」と心境を明かし、「こうやって、やっと見ていただけるのがシンプルにうれしいです。安心もしていますし、何かが心に残って、前に進むきっかけになればという願いもあります」と話していた。

実の弟の死を題材にした本作について、日比監督は「弟が死んで9年が経ち、構想・原案から6年、撮影から3年が経ちました。もうダメだなと思うときも、ひと言で言い表せない大きな支援をいただき、這いつくばって完成させることができた」としみじみ。「今日は有志の皆さんの思いも背負って、ここに立たせてもらっている。映画はお客さんに見ていただき、初めて完成するので、今日『名も無い日』という作品が独り立ちできて、誇りに思いますし、感動もしております」と感無量の面持ちだった。

実の弟の死を題材にした本作について、日比監督は「弟が死んで9年が経ち、構想・原案から6年、撮影から3年が経ちました。もうダメだなと思うときも、ひと言で言い表せない大きな支援をいただき、這いつくばって完成させることができた」としみじみ。「今日は有志の皆さんの思いも背負って、ここに立たせてもらっている。映画はお客さんに見ていただき、初めて完成するので、今日『名も無い日』という作品が独り立ちできて、誇りに思いますし、感動もしております」と感無量の面持ちだった。

永瀬が演じる長男は、日比監督がモデルになっており「現場で疑問点があれば、すぐそこに監督がいらっしゃる心強さがあった。この物語を映画化するのは、監督自身、かなりの覚悟があったはず」と回想。撮影は日比監督の実家などで行われ、オダギリは「実際に生活されていた空間ですので、軽い気持ちでは入り込めないし、ご実家での撮影だからこそ、いろいろな力を与えてくれた。監督が強い覚悟で臨んだ作品なので、『すべて背負いたい』『自分ができることを全身全霊でやらなければ』という強い気持ちで臨んだ」と振り返った。また、金子は「映画の撮影というより、言葉が見つからず、記憶の中にいた感覚。現場にいる監督の姿を思うだけで、こみ上げてくるものがある。この作品以前/以降で意識も変わったし、貴重な経験でした」と強い思い入れを示した。

永瀬が演じる長男は、日比監督がモデルになっており「現場で疑問点があれば、すぐそこに監督がいらっしゃる心強さがあった。この物語を映画化するのは、監督自身、かなりの覚悟があったはず」と回想。撮影は日比監督の実家などで行われ、オダギリは「実際に生活されていた空間ですので、軽い気持ちでは入り込めないし、ご実家での撮影だからこそ、いろいろな力を与えてくれた。監督が強い覚悟で臨んだ作品なので、『すべて背負いたい』『自分ができることを全身全霊でやらなければ』という強い気持ちで臨んだ」と振り返った。また、金子は「映画の撮影というより、言葉が見つからず、記憶の中にいた感覚。現場にいる監督の姿を思うだけで、こみ上げてくるものがある。この作品以前/以降で意識も変わったし、貴重な経験でした」と強い思い入れを示した。

三兄弟を演じた感想について永瀬は「オダギリさんの背中越しのお芝居は、こっちにもビンビン伝わってきたし、金子くんは金子くんで、涙を流すシーンなんかは、何か心震えるものがあった。二人とも現場に“心”を持ってきてくれる役者さん」、オダギリは「がっつりお芝居するのは、お二人とも初めてですが、いい感じの兄弟だなと。自分のことながら、このキャスティングがしっくり来ると実感していた。芝居を交わせるうれしさがあり、最高の答えを出したいという気持ちもあった」、金子は「上に兄弟がいないので、現場では僕にもお兄ちゃんができたって思えて『甘えちゃえ』と身を任せることができた。身を裂かれるような悲しいシーンもあるが、でも基本的には優しい時間が流れる、穏やかな現場でした」。日比監督は「夢のような三兄弟。感謝の一言しかありません」と話していた。

三兄弟を演じた感想について永瀬は「オダギリさんの背中越しのお芝居は、こっちにもビンビン伝わってきたし、金子くんは金子くんで、涙を流すシーンなんかは、何か心震えるものがあった。二人とも現場に“心”を持ってきてくれる役者さん」、オダギリは「がっつりお芝居するのは、お二人とも初めてですが、いい感じの兄弟だなと。自分のことながら、このキャスティングがしっくり来ると実感していた。芝居を交わせるうれしさがあり、最高の答えを出したいという気持ちもあった」、金子は「上に兄弟がいないので、現場では僕にもお兄ちゃんができたって思えて『甘えちゃえ』と身を任せることができた。身を裂かれるような悲しいシーンもあるが、でも基本的には優しい時間が流れる、穏やかな現場でした」。日比監督は「夢のような三兄弟。感謝の一言しかありません」と話していた。

舞台挨拶の締めくくりに、永瀬は「いろんな人のいろんな気持ちが詰まった作品。最後には光があると思っていますし、天国の弟さんにおめでとうございますと伝えたい」と挨拶。オダギリは「いろんなものを受け取り、感じることできる作品なので、いろんな方にも見てほしい」と改めてアピールし、金子は「すばらしい作品に参加させていただき、光栄でしたし、忘れることはないと思います。監督の覚悟でありますし、ものすごい力を持った作品なので、ぜひ広まってくれれば」と期待を寄せた。

舞台挨拶の締めくくりに、永瀬は「いろんな人のいろんな気持ちが詰まった作品。最後には光があると思っていますし、天国の弟さんにおめでとうございますと伝えたい」と挨拶。オダギリは「いろんなものを受け取り、感じることできる作品なので、いろんな方にも見てほしい」と改めてアピールし、金子は「すばらしい作品に参加させていただき、光栄でしたし、忘れることはないと思います。監督の覚悟でありますし、ものすごい力を持った作品なので、ぜひ広まってくれれば」と期待を寄せた。

日比監督は「私の身に起こった悲しい、暗い物語を映画にしようとは思わなかった。大切な誰かを失った悲しみは乗り越えるものではなく、そっと心に生き続け、しっかり向き合うもの。そうすることで、次の一歩を踏み出せる…そういう映画だと思います。セリフが少ない、凝縮された俳句のような映画なので、大切な人と一緒に、(映画の)余白に人生を重ね合わせてもらえれば」と全国の映画ファンにメッセージを送っていた。

<STORY>

名古屋市熱田区に生まれ育った自由奔放な長男の達也(永瀬正敏)は、ニューヨークで暮らして25年。自身の夢を追い、写真家として多忙な毎日を過ごしていた。ある日突然、次男・章人(オダギリジョー)の訃報に名古屋へ戻る。自ら破滅へ向かってゆく生活を選んだ弟に、いったい何が起きたのか。圧倒的な現実にシャッターを切ることができない達也。三男(金子ノブアキ)も現実を受け止められずにいた。「何がアッくんをあんな風にしたんだろう?どう考えてもわからん。」「本人もわからんかったかもしれん。ずっとそばに、おったるべきだった。」達也はカメラを手に過去の記憶を探るように名古屋を巡り、家族や周りの人々の想いを手繰りはじめる。

■出演:永瀬正敏、オダギリジョー、金子ノブアキ、今井美樹、真木よう子、井上順、藤真利子、大久保佳代子、中野英雄、岡崎紗絵、木内みどり、草村礼子

■監督:日比遊一

■音楽:岩代太郎

■主題歌:エミ・マイヤー「A Day with No Name」

■配給:イオンエンターテインメント、Zzyzx Studio

■公式サイト: https://namonaihi.com/

■©️ 2021 『名も無い日』製作委員会

2021年6月11日(金)~シネマート新宿、イオンシネマ シアタス心斎橋、なんばパークスシネマ、MOVIX京都、神戸国際松竹、MOVIXあまがさき 他全国公開!

(オフィシャル・レポートより)

「こんな日だからこそ見て欲しい!」公開まであと 2 日!

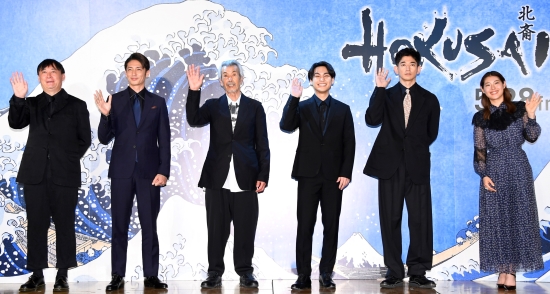

柳楽優弥、田中泯、永山瑛太、玉木宏、瀧本美織

超豪華キャスト陣が葛飾北斎ゆかりの“牛嶋神社”でヒット祈願!

柳楽「映画の持つ力が悪いものを跳ね返していけたら」

【映画『HOKUSAI』公開直前ヒット祈願報告会イベント 】

■実施日時: 5 月 26 日(水)

■登壇者(敬称略):柳楽優弥(葛飾北斎 青年期役)、田中泯(葛飾北斎 老年期役)、永山瑛太(柳亭種彦役)、玉木宏(喜多川歌麿役)、瀧本美織(コト役)、橋本一監督

■実施場所: 浅草ビューホテル 4 階(飛翔Ⅲ) (東京都台東区西浅草 3-17-1)

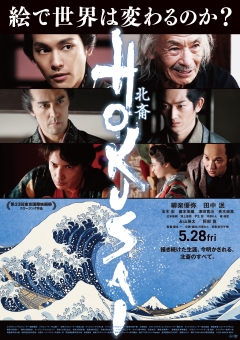

代表作「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」が新千円札のデザインやパスポートに採用されるなど、今なお愛され続ける世界的アーティスト 葛飾北斎。ゴッホ、モネなど名だたる印象派アーティストたちに大きな影響を与え、米 LIFE 誌「この 1000 年で偉大な功績を残した 100 人」に選ばれた唯一の日本人です。

この度、そんな北斎の知られざる生涯を初めて描く映画「HOKUSAI」が 5 月 28 日(金)に全国公開いたします。本作は、その人生に関する資料がほとんど残されていない北斎の生涯を、史実や作品が生まれた年代などを繋ぎ合わせて生まれたオリジナル・ストーリーで、今までほとんど語られる事のなかった青年時代の北斎をも描きます。第 33 回東京国際映画祭のクロージング上映を経て、世界中から注目を集める本作。何があっても絶対にあきらめず、90 歳の生涯で 3 万点以上もの作品を描き切った絵師の生き様が、170 年の時を経てスクリーンに描き出されます。

そして公開日まであと 2 日に迫った本日 5 月 26 日(水)に、「公開直前ヒット祈願報告会イベント」を実施いたしました!W 主演として、葛飾北斎役を演じた柳楽優弥(青年期)と田中泯(老年期)とともに、老年期の北斎の盟友・柳亭種彦を演じた永山瑛太、常に北斎の一歩先をゆく天才浮世絵師・喜多川歌麿役の玉木宏、北斎を支える妻・コト役の瀧本美織ら豪華キャスト陣が大集結!メガホンを握った橋本一監督と共に登壇しました。

報告会イベント前には、晩年の北斎が通ったと言われ、86 歳の時に大絵馬に描いた晩年期最大級の肉筆画「須佐之男命厄神退治之図」を奉納したことでも知られる墨田区にある牛嶋神社に一同揃って大ヒット祈願をし、イベントに挑みました。

報告会イベント前には、晩年の北斎が通ったと言われ、86 歳の時に大絵馬に描いた晩年期最大級の肉筆画「須佐之男命厄神退治之図」を奉納したことでも知られる墨田区にある牛嶋神社に一同揃って大ヒット祈願をし、イベントに挑みました。

劇中で北斎は、どんな困難な状況の中でも「こんな日だからこそ描く」と言い放ち、ただ真っ直ぐに描き続けているが、本作は、まさにそんな北斎が生きた時代同様、コロナ禍の緊急事態宣言下という環境で劇場公開を迎える。北斎やその時代を生きたものたちを演じ切ったキャスト、そしてそれを描いた橋本監督が今の気持ち、そして今だからこそ観てほしい映画の魅力について語りつくしました!

<イベントレポート>

いよいよ公開まで 2 日に迫った映画『HOKUSAI』。2019 年に撮影をし、本来ならば昨年 2020 年の公開予定でしたがコロナの影響で 1 年の延期を経て遂に公開を迎えます。葛飾北斎の青年期を演じた柳楽優弥、北斎の老年期を演じた田中泯、柳亭種彦役の永山瑛太、喜多川歌麿役の玉木宏、北斎の妻・コト役の瀧本美織、橋本一監督が約2 年ぶりに再集結し、柳楽は「1 年の延期となりましたが、この作品が持つ運命で、この時期に公開することに意味を感じています。」、田中は「あと 2 日で公開なのでかなり緊張しています。まだ間に合いますので是非宣伝を宜しくお願い致します。」、永山は「映画を観させていただいたんですが、本当に柳楽優弥さんと田中泯さんが演じた北斎が素晴らしくてエネルギーを貰いました。」、玉木は「北斎同様に歌麿も言わずも知れた絵師だと思いますが、静かだけど強くてパワーがある映画だと思います。ようやく公開することができて嬉しく思っています。」、瀧本は「劇中で私は柳楽さんとのシーンがほとんどだったので、こうしてキャストの皆さんとお会いできて本当に嬉しく思っていますし、こういう時期だからこそ人と会える喜びを感じています。映画に通ずる部分があると思います。」、監督は「この顔ぶれと並んでいると素晴らしい作品に携わることができたんだなと緊張しています。」とそれぞれにいよいよ公開を迎えることができる本作への熱い想いを述べました。

イベント前に、北斎が 86 歳の時に大絵馬に描いた晩年期最大級の肉筆画「須佐之男命厄神退治之図(すさのおのみこと やくじんたいじのず)」が奉納されている牛嶋神社へヒット祈願に行ってきた一同。関東大震災で現物は焼けてしまいましたが、神社には今も復元された絵が飾られており、その絵には様々な病気や凶事を起こす厄神たち十五体が須佐之男命にひざまずき、今後悪さをしないよう証文に手形を押されている様子が収められています。コロナ禍の今だからこそ拝みたくなる絵ですが、柳楽は「今日お伺いした牛嶋神社や先日訪れた小布施のお寺などで北斎の作品を見させて頂いたのですが、北斎の絵には悪いものを跳ね返して断ち切る力が本当にあると思います。大変な時期ですが、この映画の持つ力が悪いものを跳ね返してくれたらいいなと思います。」、田中は「86歳の時に描いたと聞いてびっくりしています。凄まじいパワーを感じました。」と、北斎の絵に圧倒されたとコメントを寄せました。

イベント前に、北斎が 86 歳の時に大絵馬に描いた晩年期最大級の肉筆画「須佐之男命厄神退治之図(すさのおのみこと やくじんたいじのず)」が奉納されている牛嶋神社へヒット祈願に行ってきた一同。関東大震災で現物は焼けてしまいましたが、神社には今も復元された絵が飾られており、その絵には様々な病気や凶事を起こす厄神たち十五体が須佐之男命にひざまずき、今後悪さをしないよう証文に手形を押されている様子が収められています。コロナ禍の今だからこそ拝みたくなる絵ですが、柳楽は「今日お伺いした牛嶋神社や先日訪れた小布施のお寺などで北斎の作品を見させて頂いたのですが、北斎の絵には悪いものを跳ね返して断ち切る力が本当にあると思います。大変な時期ですが、この映画の持つ力が悪いものを跳ね返してくれたらいいなと思います。」、田中は「86歳の時に描いたと聞いてびっくりしています。凄まじいパワーを感じました。」と、北斎の絵に圧倒されたとコメントを寄せました。

続いて、武家でありながら文才に溢れ、剣よりも筆を好んだ戯作者・種彦を演じた永山は同じ表現者として「種彦は、武家の人間として芸術を取り締まる立場でありながら北斎と命がけで作品を発表し続けた人間です。現場で初めて田中泯さんとご一緒させていただいて、映画での種彦と北斎さんの関係性のように、俳優や人間であるといったカテゴリー以上のものを貰いました。田中泯さんがいるだけで芸術なんだなと感じました。」と、現場での田中との関係が役柄同様であることを明かし、今日も田中に自家製のお味噌をもらったというエピソードも披露しました。

続いて、武家でありながら文才に溢れ、剣よりも筆を好んだ戯作者・種彦を演じた永山は同じ表現者として「種彦は、武家の人間として芸術を取り締まる立場でありながら北斎と命がけで作品を発表し続けた人間です。現場で初めて田中泯さんとご一緒させていただいて、映画での種彦と北斎さんの関係性のように、俳優や人間であるといったカテゴリー以上のものを貰いました。田中泯さんがいるだけで芸術なんだなと感じました。」と、現場での田中との関係が役柄同様であることを明かし、今日も田中に自家製のお味噌をもらったというエピソードも披露しました。

また、青年時代の北斎の常に一歩先をゆく、天才浮世絵師・歌麿を演じた玉木。若き日の北斎や写楽といった新たな才能を持った絵師が切磋琢磨して今の世にも残る素晴らしい作品を残している点を、「プロデューサーの重三郎の元に才能がある人たちが集まっている部分が、現代の芸能事務所でアーティストたちが集まり切磋琢磨しながらのし上がっていく部分と通ずる部分があると感じます。歌麿は若き北斎に刺激を与える役どころですが、撮影時は柳楽君の目がとても印象的で、闘志を感じました。」と、北斎が生きた時代と現代のアーティストが生きる環境が時を経ても通ずる部分があると語り、撮影時を振り返りました。

また、青年時代の北斎の常に一歩先をゆく、天才浮世絵師・歌麿を演じた玉木。若き日の北斎や写楽といった新たな才能を持った絵師が切磋琢磨して今の世にも残る素晴らしい作品を残している点を、「プロデューサーの重三郎の元に才能がある人たちが集まっている部分が、現代の芸能事務所でアーティストたちが集まり切磋琢磨しながらのし上がっていく部分と通ずる部分があると感じます。歌麿は若き北斎に刺激を与える役どころですが、撮影時は柳楽君の目がとても印象的で、闘志を感じました。」と、北斎が生きた時代と現代のアーティストが生きる環境が時を経ても通ずる部分があると語り、撮影時を振り返りました。

瀧本さんは、絵にまっしぐらな北斎を温かく包み込む妻・コトを演じたことについて、「自分がイメージしたコトは、妻ではあるけれども時折、母でもありました。包容力と慈愛を持って演じさせていただきました。全体を通して北斎さんは自分と戦い続けている人だと思ったので夫婦でいるときは安らげる空気を作れるようにしました。」と語りました。

絵は残っているが人物に関しての資料が残っていない若き日の葛飾北斎。本作ではその北斎の知られざる人生を描いた橋本一監督は、「史実でこういう人ですと残っているわけではないので、どうしたら魅力的な人物になるかと考えました。その上、若いときに描いた夢を貫く姿勢、決して諦めない気持ち、という 2 つのテーマを盛り込んでいきました。」と作品作りでのこだわりを語りました。

絵は残っているが人物に関しての資料が残っていない若き日の葛飾北斎。本作ではその北斎の知られざる人生を描いた橋本一監督は、「史実でこういう人ですと残っているわけではないので、どうしたら魅力的な人物になるかと考えました。その上、若いときに描いた夢を貫く姿勢、決して諦めない気持ち、という 2 つのテーマを盛り込んでいきました。」と作品作りでのこだわりを語りました。

劇中では、阿部寛が演じられた稀代の版元、今でいうプロデューサー蔦屋重三郎が「絵で世界は変えられる。」と北斎に伝え、彼の人生に大きな影響を与えますが、MC より「絵、もしくは映画は世界を変えられるか?」という問いに対して、柳楽は「僕は、これまでアートや映画などで表現される様々なものを通して勇気を貰えています。そういう芸術は時代を超えて僕たちに刺激を与えてくれて、映画も映画館で多くの人に感動を与えていると思いますし、世界全体としてではなく一人一人のモチベーションを変えていくことができると感じています。」

田中は「柳楽さんと同様に、一人一人に届けることができるし、その力は絶対あると思います。その力がどう受け止められるのか、世界に繋がるのかわかりませんが、少なくとも人の心に伝わることは確かです。」、永山は「近所のおばさまが僕の作品を観てくださって、『次の作品を楽しみにしているよ』と僕が出ている雑誌の切り抜きを持ってきてくれたんです。そのおばさまの生活を変えたんだなと思ったので、僕も変えられると思います。」

田中は「柳楽さんと同様に、一人一人に届けることができるし、その力は絶対あると思います。その力がどう受け止められるのか、世界に繋がるのかわかりませんが、少なくとも人の心に伝わることは確かです。」、永山は「近所のおばさまが僕の作品を観てくださって、『次の作品を楽しみにしているよ』と僕が出ている雑誌の切り抜きを持ってきてくれたんです。そのおばさまの生活を変えたんだなと思ったので、僕も変えられると思います。」

玉木は「作品が作られる以上、前向きなパワーを持って作られると思うので個人には伝わっていくと思う。一人一人に伝わっていけば大きなものも変わると思う。」、瀧本は「世界という大きな部分ではわからないけど、人の気持ちや想いは変えられる。自分自身も映画や芸術をみて勇気づけられたり、子どもの時に観た作品は忘れられないので、思いは根強く残っていくと思うので変えられると思います。」

監督は「僕が監督を目指したのは子供のときに観た映画で、僕自身の世界は映画によって変えられました。僕の作品を観て、何人かは映画監督になりたいと言っている人もいる。それは映画であろうがドラマであろうが同じことであると信じています。だからこそ、映画館が開けられていない状態が続いていますが、僕の基準では言語道断。映画に触れられない人がいるのは間違っている状況なので考えてほしい。」とそれぞれに映画が世界を変えられるとコメントを寄せました。

また、玉木が演じた歌麿が幕府につかまってしまった時や、永山さんが演じた種彦が罰せられた時も北斎は「こんな日だからこそ描く」と絵を描き続けます。現在、一部エリアでは緊急事態宣言下で劇場休業している、まさに「こんな日」ともいえる状況下での劇場公開となりますが、「こんな日だからこそやり遂げたいこと」について問われると、日本映画が大好きと語る柳楽は「映画館で映画を観たい。」と言い、田中は「いつもと変わらずに 1 日をしっかりと生きることが大切。」と語りました。

また、玉木が演じた歌麿が幕府につかまってしまった時や、永山さんが演じた種彦が罰せられた時も北斎は「こんな日だからこそ描く」と絵を描き続けます。現在、一部エリアでは緊急事態宣言下で劇場休業している、まさに「こんな日」ともいえる状況下での劇場公開となりますが、「こんな日だからこそやり遂げたいこと」について問われると、日本映画が大好きと語る柳楽は「映画館で映画を観たい。」と言い、田中は「いつもと変わらずに 1 日をしっかりと生きることが大切。」と語りました。

永山は「誠心誠意の演技をして日本の人を元気にしたい。」と明かし、瀧本は「前向きな気持ちを発信し続けていきたい。」、先日祖父が 100 歳を迎えたという玉木は「こんな時だから地方への行き来はできないですが、子どもも生まれたので祖父に会いに行きたい。」

監督は「劇場に行きましょう、映画を観ましょう!」とそれぞれ、先の見えない時代だからこそのやり遂げたいことをあげました。最後に本作を楽しみにしている人々に向けて作品を代表して柳楽が「こういう時期にもかかわらず、公開することができたことをありがたく思います。人はトンネルに入ったら出口を探すと思うんですが、芸術や映画はトンネルでのライトになりうる力があると思います。一日でも早くコロナが収束して皆さんの笑顔が戻ることを思って頑張っています。」、田中「北斎こそが人々を愛し、人々の体を描写した最初で最後の人だと思っています。ぜひ、北斎に愛されに、映画を見て欲しいです。」と作品をアピールし、イベントは幕を閉じました。

監督は「劇場に行きましょう、映画を観ましょう!」とそれぞれ、先の見えない時代だからこそのやり遂げたいことをあげました。最後に本作を楽しみにしている人々に向けて作品を代表して柳楽が「こういう時期にもかかわらず、公開することができたことをありがたく思います。人はトンネルに入ったら出口を探すと思うんですが、芸術や映画はトンネルでのライトになりうる力があると思います。一日でも早くコロナが収束して皆さんの笑顔が戻ることを思って頑張っています。」、田中「北斎こそが人々を愛し、人々の体を描写した最初で最後の人だと思っています。ぜひ、北斎に愛されに、映画を見て欲しいです。」と作品をアピールし、イベントは幕を閉じました。

なお、本作が公開を迎える、5月 28 日(金)の夜 20:00 より、公開記念としてオンライン生配信番組を配信することが決定しております。番組では、柳楽優弥、玉木宏、瀧本美織といった豪華出演者陣、そして橋本一監督が再び大集結し、それぞれが選んだ本作のイチオシシーンを視聴者とともに見たり、視聴者からの質問に答える企画などを実施予定。

<番組概要>

【番 組 名】今だからこそ!映画『HOKUSAI』をニッポンに届けたいスペシャル!!

【配信日時】2021 年 5 月 28 日(金) 20:00〜20:40(予定)※⽣配信

【配信場所】①共感シアター (https://bals.space/)

②共感シアター

YouTube チャンネル (https://www.youtube.com/user/MOVIEMARBIE/)

【出 演 者】柳楽優弥/玉木宏/瀧本美織/橋本一監督

<STORY>

何があっても絶対に諦めず、描き続けた、その先にー。

腕はいいが、食うことすらままならない生活を送っていた北斎に、ある日、人気浮世絵版元(プロデューサー)蔦屋重三郎が目を付ける。しかし絵を描くことの本質を捉えられていない北斎はなかなか重三郎から認められない。さらには歌麿や写楽などライバル達にも完璧に打ちのめされ、先を越されてしまう。“俺はなぜ絵を描いているんだ?何を描きたいんだ?”もがき苦しみ、生死の境まで行き着き、大自然の中で気づいた本当の自分らしさ。北斎は重三郎の後押しによって、遂に唯一無二の独創性を手にするのであった。

ある日、北斎は戯作者・柳亭種彦に運命的な出会いを果たす。武士でありながらご禁制の戯作を生み出し続ける種彦に共鳴し、二人は良きパートナーとなっていく。70 歳を迎えたある日、北斎は脳卒中で倒れ、命は助かったものの肝心の右手に痺れが残る。それでも、北斎は立ち止まらず、旅に出て冨嶽三十六景を描き上げるのだった。そんな北斎の元に、種彦が幕府に処分されたという訃報が入る。信念を貫き散った友のため、怒りに打ち震える北斎だったが、「こんな日だから、絵を描く」と筆をとり、その後も生涯、ひたすら絵を描き続ける。描き続けた人生の先に、北斎が見つけた本当に大切なものとは…?

今だから、見えるものが、きっとあるー。

<CREDIT>

出演:柳楽優弥 田中泯 阿部寛 永山瑛太 玉木宏 青木崇高 瀧本美織 津田寛治

監督:橋本一 / 企画・脚本:河原れん /

配給 S・D・P / コピーライト:©2020 HOKUSAI MOVIE

公式 HP:www.hokusai2020.com

SNS:@hokusai2020 ハッシュタグ「#映画 HOKUSAI」

2021年5 月28 日(金)~ 今だからこそ公開!

(オフィシャル・レポート)

「この映画は基本、泣かせにきてます!相手は本気です!」

壇蜜が上映前の観客に警告!

ザギトワ選手からのコメント映像に拝む姿も!

『ハチとパルマの物語』東京プレミアレポート

モスクワの空港で2年にわたって飼い主を待ち続けた忠犬・パルマの姿を描いた日本とロシア合作による感動の実話『ハチとパルマの物語』の東京プレミアが5月25日(火)に開催。壇蜜、子役のアナスタシアが舞台挨拶に登壇したほか、本人役で映画に出演しているフィギュアスケート選手のアリーナ・ザギトワからのビデオメッセージも到着した。

3月に都内で行われたアフレコイベントに出席した際には、イベント前に意気込んで映画にちなんでボルシチを作ったという壇蜜さんだが「ボルシチってウクライナ料理だったんですね…。すごくびっくりしました!」と苦笑い。この東京プレミアを前に「実家のロシアンブルーをなでてきました(笑)」と今回こそはしっかりとロシアにちなんだ行動(?)で気合を入れてきた様子。

映画について、これから鑑賞する観客に対して「基本、泣かせにきてます。相手は本気です。しかも日露合作ということで、寄ってたかってです」と警告! 「いろんな事情を抱えたいろんな人が苦難を越えていく――『あぁ、いま越えたな』というシーンが収まっていて、乗り越えた瞬間にいい具合に堂珍(嘉邦)さんの歌が入ってきます。乾いた心にしみこむような場面がたくさんあります」とアピールする。

出演していた壇蜜さん自身も、完成した作品を見て思わず涙腺が緩む瞬間があったそう。「空港で『何とかして助けてあげたい』というみんなの優しさが気持ちをひとつにするところはウルっときました。学校のイベントで、(人間)ピラミッドでは泣かないけど、三十人三十一脚で泣くタイプです。一丸となってみんな並んで走る、失敗しても頑張る…そうやって、一丸となってる姿にざわざわしました」と独特の表現で感動ポイントを明かした。

本作では、「秋田犬の里」の館長役で、犬たちに囲まれながらの演技となったが、もともと、大の動物好きで「(動物の)世話をさせていただくのが好きなんです」とのこと。世間をにぎわせた先日のアミメニシキヘビの脱走、捕獲のニュースにも触れ「アミメさん、本当に心配しました。よかったです。どこにも行かず、天井裏で震えてらして…」と語り、動物愛の深さを伺わせた。犬は、実家にいた頃に飼っていた経験があったそうで「すごくかわいくて、健気にずっと待っててくれて、申し訳ないくらいかわいかったです。頑張り屋さんなんです。頑張り屋さんなので、私の部屋の畳の面を全部フラットにしてくれました(笑)。愛すべき、かけがえのない存在でした」と笑いを交えつつ語る。

改めて犬の魅力について「ワンちゃんは、みんなにかわいいポイントがあって、それは全部、ご主人のためなんです。ご主人のためにいろんなことができるということを『期待してね!』と見せようとしてくれるのが、ワンちゃんのすごくかわいいところ」とうっとり。ちなみに、現在は猫を飼っているとのことだが「猫は何もしないから…(笑)。『ただいま』って帰ってきても、耳が上にヒクっとうごくだけ。それでも『反応ありがとう』と返しますけど」と愛憎を口にし、笑いを誘っていた。

イベントでは、アリーナ・ザギトワ選手のコメント映像も上映。コロナ禍もあって、この日のイベント出席はかなわなかったが、映画の舞台である秋田県大館市内で5月23日(日)に行なわれた、先行プレミア上映会に出席しており、ビデオメッセージでは「みなさん、こんにちは。アリーナ・ザギトワです」と日本語で挨拶。「(自身の飼っている犬の)マサルの故郷に来られたことを大変うれしく思っています。友情と愛のあふれる映画です。みなさん、お楽しみください」とメッセージを寄せ、大館市内の「秋田犬の里」を訪れた際の映像も上映された。

*大館市内の「秋田犬の里」を訪れた際の映像はこちらです。

(5月23日(日)に秋田県大館市にある秋田犬の里にてマサルの兄弟・勝大(しょうだい)と初対面した際の映像です。)

壇蜜さんはザギトワ選手を「好きというよりも、神聖視している」とのこと。映像を見て「拝んでおきましょう。ありがたかった…」としみじみ。コロナ禍でイベントでの共演はかなわなかったが「私が舞い上がった上に奇行してしまう可能性があるので、隔離していただければ…(笑)。むしろ(コロナ禍で直接顔を合わせずに)よかったです」と語り、改めてザギトワ選手について「新日家ということもありますし、選手としてのパフォーマンスも素晴らしいものがあり、少女から大人の女性になっていくところをアスリートとして見せていただいて、素敵な人だな、これからも素敵な女性になっていくんだろうなと思います」と称賛の言葉を口にしていた。

壇蜜さんはザギトワ選手を「好きというよりも、神聖視している」とのこと。映像を見て「拝んでおきましょう。ありがたかった…」としみじみ。コロナ禍でイベントでの共演はかなわなかったが「私が舞い上がった上に奇行してしまう可能性があるので、隔離していただければ…(笑)。むしろ(コロナ禍で直接顔を合わせずに)よかったです」と語り、改めてザギトワ選手について「新日家ということもありますし、選手としてのパフォーマンスも素晴らしいものがあり、少女から大人の女性になっていくところをアスリートとして見せていただいて、素敵な人だな、これからも素敵な女性になっていくんだろうなと思います」と称賛の言葉を口にしていた。

この日はさらに、本作に出演している8歳の少女・アナスタシアも登壇。秋田犬のぬいぐるみを手に登壇したアナスタシアは日本語で「みなさん、ぜひ映画を楽しんでください!」と観客に呼びかける。これには壇蜜さんも「かわいい! 変なスイッチが入りそう! (撮影時から)ちょっと大きくなっておねえさんになったね」と優しい笑みを浮かべていた。

<ストーリー>

旧ソ連時代の1970年代。検査の手違いから仕方なくモスクワの空港に置き去りにされた犬、パルマ。 いつの日か飼い主が迎えに来ることを信じて、 今日もパルマは滑走路の傍らでじっと待ち続ける。そして1人の少年と出会う…。2年もの間、実際にモスクワのヴヌーコヴォ国際空港で待ち続け、 いまもロシアで多くの人に語り継がれる感動の実話“パルマの物語”、待望の映画化。

◆出演:渡辺裕之 藤田朋子 アナスタシア 壇蜜 高松潤 山本修夢 早咲

阿部純子(友情出演) 堂珍嘉邦(友情出演) アリーナ・ザギトワ(友情出演) アレクサンドル・ドモガロフ レオニド・バーソフ ヴィクトル・ドブロヌラヴォフ

◆監督:アレクサンドル・ドモガロフJr.

◆脚本:アレクサンドル・ドモガロフJr./村上かのん

◆プロデューサー:益田祐美子

◆公式サイト:https://akita-movie.com/

◆YouTube https://youtu.be/NA5s2u8ovk8

©2021パルマと秋田犬製作委員会

◆配給:東京テアトル/平成プロジェクト

2021年5月28日(金)~全国ロードショー

(オフィシャル・レポートより)

アフレコ現場はまるで「向上委員会」!!?

ゆりやんレトリィバァ登壇

大ヒット祈願!ご祈祷イベント

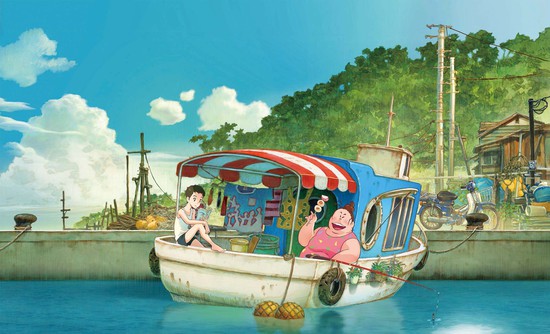

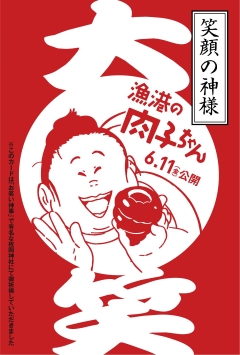

5/20(木)、アスミック・エース配給 劇場アニメ映画『漁港の肉子ちゃん』(6/11(金)公開)大ヒット祈願!オリジナル大笑いカードご祈祷イベントを実施いたしました。

本作の主人公、肉子ちゃんが大きく描かれたオリジナル大笑いカードと共にネコなどのキャラクターのボイスキャストを務めるゆりやんレトリィバァが参加しました。(以下、ゆりやん)毎年、年末には全国から数千名が集まり、注連縄掛神事(しめかけしんじ)に合わせてお笑い神事がとり行われ、“笑い”とは縁深い大阪の東大阪市にある枚岡神社にて、本作の大ヒットをご祈祷頂きました。

祈祷式を終えてゆりやんは「厳かな心清まる思いで、『漁港の肉子ちゃん』の公開もさらに楽しみになりました。」と感想を述べ、企画・プロデュースを務める明石家さんまの指導のもと行われたアフレコ収録について聞かれると、「本当にさんまさんがブースの外におられて、急に決まる役もあった。楽屋で自分が何役か分からないドキドキ、その場でこの役もやらしてもらえるのですか!?と次々に振られる雰囲気が、まるで向上委員会みたいでした!!」と語りました。本作でゆりやんはネコやその他の役の声も担当しており、「ここにいる皆さんの指を全部使っても数えられないくらいの役を収録しました。全て声を変えて演じたので完成した作品を観るときに自分でもこれは自分やっけ?と思うかもしれないです。」と映画の公開を楽しみにしていました。

昨年 4 月の外出自粛期間に自宅で星野源の「うちで踊ろう」に合わせてダンス動画を公開したゆりやんは、前日に発表された星野源と新垣結衣の結婚について聞かれ「えっ!??星野さんと新垣さんって…結婚されたんですか!?!?」と卒倒。と思えば「思っていた通りです、私はずっとそうなったらいいなって言っていたんですよ~」と話し、「本当におめでとうございます。」と祝福しつつ、枚岡神社が縁結びの神様でもあることを聞いて「縁結ばれたいです!」と願う場面もありました。

昨年 4 月の外出自粛期間に自宅で星野源の「うちで踊ろう」に合わせてダンス動画を公開したゆりやんは、前日に発表された星野源と新垣結衣の結婚について聞かれ「えっ!??星野さんと新垣さんって…結婚されたんですか!?!?」と卒倒。と思えば「思っていた通りです、私はずっとそうなったらいいなって言っていたんですよ~」と話し、「本当におめでとうございます。」と祝福しつつ、枚岡神社が縁結びの神様でもあることを聞いて「縁結ばれたいです!」と願う場面もありました。

最後に 6/11 の公開に向けて「本当に素敵な作品で、いろんな方の声を見つける楽しさもあり、ストーリーも絵もすごく感動的。特にお子さんと大人の方に観て欲しいですね…全員でしょ!!」とツッコミ、映画の PR をしてイベントは終了しました。

最後に 6/11 の公開に向けて「本当に素敵な作品で、いろんな方の声を見つける楽しさもあり、ストーリーも絵もすごく感動的。特にお子さんと大人の方に観て欲しいですね…全員でしょ!!」とツッコミ、映画の PR をしてイベントは終了しました。

ご祈祷した肉子ちゃんが大きく描かれているオリジナル大笑いカードは枚岡神社となんばグランド花月、よしもと祇園花月、よしもと漫才劇場ほか全国の吉本興業が運営する劇場(一部を除く)に設置されます。現在、一部劇場は緊急事態宣言延長に伴い閉館しております。設置は営業再開後となりますのでご了承ください。

★登壇者:ゆりやんレトリィバァ

1990 年 11 月 01 日 出身地:奈良県 吉野郡

本作ではネコ他のボイスキャストを務める。

★枚岡神社

〒579-8033 大阪府東大阪市出雲井町7−16

枚岡神社では年末に、1 年のさまざまなことを笑い飛ばして新年の幸運を願う「注連縄掛(しめかけ)神事」が行われる。全国でも珍しい「お笑い神事」で、 市無形民俗文化財に指定されている。

<あらすじ>

食いしん坊で能天気な肉子ちゃんは、情に厚くて惚れっぽいから、すぐ男にだまされる。一方、クールでしっかり者、11 歳のキクコは、そんな⺟・肉子ちゃんが最近ちょっと恥ずかしい。そんな共通点なし、漁港の船に住む訳あり⺟娘の秘密が明らかになるとき、⼆⼈に、最⾼の奇跡が訪れる――︕

企画・プロデュース:明⽯家さんま

出演:大竹しのぶ Cocomi 花江夏樹 中村育⼆ ⽯井いづみ ⼭⻄惇 八十田勇一 下野紘 マツコ・デラックス 吉岡⾥帆

原作:⻄加奈子「漁港の肉子ちゃん」(幻冬舎⽂庫 刊)

監督:渡辺 歩

キャラクターデザイン・総作画監督:⼩⻄賢一

美術監督:⽊村真⼆

脚本:大島⾥美 ⾳楽:村松崇継

主題歌:稲垣来泉「イメージの詩」 作詞・作曲:吉田拓郎 編曲:武部聡志

サウンドプロデュース:GReeeeN (よしもとミュージック)

エンディングテーマ:GReeeeN「たけてん」(ユニバーサル ミュージック)

アニメーション制作:STUDIO4℃

配給:アスミック・エース 製作:吉本興業株式会社

@2021「漁港の肉子ちゃん」製作委員会

公式サイト:29kochanmovie.com

公式 twitter:@29kochanmovie

2021年6 月11 日(⾦)~全国ロードショー

(オフィシャル・レポートより)

今も愛され続ける、もうひとつのハチの物語。

空港で飼い主を待ち続けた、ロシアの忠犬パルマの、

感動の実話を映画化!

本人役で出演したザギトワ選手が登壇!

大館市特別先行上映会開催!

70年代のモスクワの空港で2年もの間、飼い主を待ち続けた“忠犬パルマ”の実話を描いた日露共同製作映画『ハチとパルマの物語』大館市特別先行上映会が、5月23日(日)10時より、大館市民ほくしか鹿鳴ホールにて開催された。それに先立ち、上映前に本人役で映画初出演を果たしたアリーナ・ザギトワ(19)、やはり本人役で出演した福原淳嗣大館市長(53)、アナスタシア・ラザレフ役のアナスタシア(8/子役)が登壇し、舞台挨拶を行った。

司会は、ABS秋田放送の井関裕貴アナウンサーが担当。ザギトワ選手がまず「みなさんこんにちは私はアリーナ・ザギトワです。元気ですか?」と流暢な日本語で挨拶を披露すると、大きな拍手が客席から起こった。その後ロシア語で「大館に招待して頂き、誠に有難うございます。オリンピックが終わってから、私の人生は大きく変わりました。いろんな国を訪れて様々な人と会うことになりました。今はコロナウィルスによる様々な制限がありますが、日本に来てからはちゃんとルールを守って移動し、大館には10時間車に乗ってやってきました」という思いの深さに大きな拍手が。「この映画を観て、自分にとって何が大切なことなのか、それを見つけることができるのではと思います。愛と友情によって、私たちは様々な事が実現可能になります」と想いを語り、さらに秋田犬の故郷である大館市民に「マサルは元気です。皆さんに宜しくと言ってました」と語った。

福原大館市長が「ようこそ大館へ、ザギトワ選手、大歓迎します」と歓待の意を伝え「秋田犬の故郷大館には忠犬ハチ公という素晴らしい物語がありますが、今日、もう一つ素晴らしい物語を共有することが出来ます。それがこの『ハチとパルマの物語』です」と語った。

福原大館市長が「ようこそ大館へ、ザギトワ選手、大歓迎します」と歓待の意を伝え「秋田犬の故郷大館には忠犬ハチ公という素晴らしい物語がありますが、今日、もう一つ素晴らしい物語を共有することが出来ます。それがこの『ハチとパルマの物語』です」と語った。

続いてザギトワ選手が映画初出演の感想を「この映画の中に、社会、または人間の在り方に関わる話がたくさんあります。私の心に触れた場面もとても多かった。また今日ご覧になる方々は感動して泣いてしまう方も多いと思います」とコメント。愛犬マサルとのエピソードを「仕事の関係で出張も多いので、様々なところへ行ったり、ずっと不在の時もあります。そんな時よく家族から写真が届きますが、マサルは窓を覗いて私の帰りを待っているようです。それを見ると非常に私も淋しいな、早く会いたいなという気持ちにいつもなりますね」と語った。

ザギトワ選手は今回、日本とロシアの文化交流の一環として、映画が公開されるこのタイミングに来日。さらに日露友好の架け橋となる特別フィギュアスケートプログラムを撮影し、後日配信という形で日本中に披露する。その件に関して「日本でフィギュアスケートをお見せします。そのプログラムに招待されたことを大変光栄に思っています。みなさん、できるだけ頑張りますので楽しみにして下さい」と演技に対する想いを述べた。

質疑応答の後、劇中でロシアと秋田犬を繋ぐキャラクターを演じた、子役のアナスタシアが“もふもふリュック”を背負って登壇。日本語で自己紹介した後に、「みなさんこんにちは、私はアナスタシア・ラザレフ役のアナスタシアです。(ザギトワ選手に)会えて嬉しいです。この映画に私も出てましたが、気に入ってもらえましたか? また日本に来てね」とロシア語でザギトワ選手にメッセージを伝えた。

メディアと観客への写真撮影終了後、福原大館市長が「秋田犬の里はこの映画から新しい時代を迎えます。人と犬の絆をこれからも大切にしていきます。みなさん一緒に楽しみましょう」とコメント。アナスタシアは日本語とロシア語で「みなさんぜひ映画を楽しんでください」とご挨拶。ザギトワ選手が「本当に素晴らしい映画です。楽しんでください」と締めの挨拶をして、舞台挨拶が終了した。

会場は、感染防止のため客席の間を1席ずつ空けて約500人の観客が着席。客席からは、拍手の他、ロシア語の言葉を書いたボードで、ザギトワへのメッセージを伝えるなど、工夫された穏やかな上映会となった。

舞台挨拶後には映画のロケ地でもある、秋田犬の里を訪れ、マサルの兄弟・勝大(しょうだい)と初対面した。新型コロナウイルス感染症対策徹底のため、直接触れ合うことはできず、ガラス越しの対面となったが、「本当にかわいい~」と満面の笑みを見せていた。

<ストーリー>

旧ソ連時代の1970年代。検査の手違いから仕方なくモスクワの空港に置き去りにされた犬、パルマ。 いつの日か飼い主が迎えに来ることを信じて、 今日もパルマは滑走路の傍らでじっと待ち続ける。そして1人の少年と出会う…。2年もの間、実際にモスクワのヴヌーコヴォ国際空港で待ち続け、 いまもロシアで多くの人に語り継がれる感動の実話“パルマの物語”、待望の映画化。

◆出演:渡辺裕之 藤田朋子 アナスタシア 壇蜜 高松潤 山本修夢 早咲

阿部純子(友情出演) 堂珍嘉邦(友情出演) アリーナ・ザギトワ(友情出演) アレクサンドル・ドモガロフ レオニド・バーソフ ヴィクトル・ドブロヌラヴォフ

◆監督:アレクサンドル・ドモガロフJr.

◆脚本:アレクサンドル・ドモガロフJr./村上かのん

◆プロデューサー:益田祐美子

◆公式サイト:https://akita-movie.com/

◆YouTube https://youtu.be/NA5s2u8ovk8

©2021パルマと秋田犬製作委員会

◆配給:東京テアトル/平成プロジェクト

2021年5月28日(金)~全国ロードショー

(オフィシャル・レポートより)