『ラ・ラ・ランド』でアカデミー監督賞を史上最年少で受賞、いま最も映画に愛される若き天才監督デイミアン・チャゼルが、オスカー俳優の大スターブラッド・ピット、いま世界で最も輝く女優の一人マーゴット・ロビーほか豪華キャストを迎え、再びハリウッドを舞台に描く夢と音楽のエンタテインメント最新作 『バビロン』が2月10日(金)に全国公開いたします!

ゴールデンエイジ(黄金時代)と呼ばれた 1920 年代ハリウッド、サイレント映画からトーキー(発声映画)へと移り変わる時代に、富と名声、野心に彩られた映画業界で夢を叶えようとする男女の運命を描いた本作。このたび日本公開に先駆け、スペシャルゲストとして、3時のヒロインより福田麻貴、かなでが登壇したプレミアム試写会を開催いたしました!

アカデミー賞史上最多 14 部門ノミネートの大ヒット映画『ラ・ラ・ランド』が大好きで、昨年夏には東京国際フォーラムで開催された来日公演「ハリウッド版 ラ・ラ・ランド ザ・ステージ」のオフィシャル PR アンバサダーも務めるなど、デイミアン・チャゼル監督と縁があるお二人が、最新作『バビロン』を盛り上げるべく劇場に駆け付け大いに盛り上げました。

本試写会は作品の世界観に浸ってもらうための“プレミアム”な演出が盛りだくさん。上映前には観客にシャンパンがふるまわれるほか、ハリウッドから取り寄せられた、キャストが実際に着用した衣装もお披露目。3時のヒロインの二人も華やかなパーティー衣装にドレスアップし、ボーイからサーブされたシャンパンを片手に、映画の魅力をたっぷり語りました。

本試写会は作品の世界観に浸ってもらうための“プレミアム”な演出が盛りだくさん。上映前には観客にシャンパンがふるまわれるほか、ハリウッドから取り寄せられた、キャストが実際に着用した衣装もお披露目。3時のヒロインの二人も華やかなパーティー衣装にドレスアップし、ボーイからサーブされたシャンパンを片手に、映画の魅力をたっぷり語りました。

また本作を語るに欠かせないのが作曲家ジャスティン・ハーウィッツ手がける音楽。ゴールデングローブ賞作曲賞受賞、アカデミー賞作曲賞にもノミネートされている楽曲が流れる会場で、マーゴット・ロビーが踊り狂う劇中冒頭のクレイジーすぎるパーティーシーンさながらに、ドレスを振り乱しながらギア全開のダンスを披露!CM でも話題のとおり実はプロ級のダンスの腕前をもつお二人、そのキレッキレな動きに会場大盛り上がり!そして、サプライズプレゼントとして届けられた、2人に呼び掛ける撮りおろしのデイミアン・チャゼル監督からの特別メッセージ映像が上映されると、「これこそ夢をつかんだようなもの!」と大興奮!いよいよ目前となった日本公開に向け、大いに意気上がるイベントとなりました!

【日程】 1 月 31 日(火)

【場所】 TOHO シネマズ 日本橋

【登壇者】 3 時のヒロイン 福田麻貴、かなで (MC:伊藤さとり)

<以下はレポートの詳細です>

観客の皆さんには上映前にシャンパンが振るまわれ、お酒をたしなみながら映画の上映を待ちわびるゴージャスなムードが漂う劇場に、本年度アカデミー賞ノミネート&ゴールデングローブ賞受賞の本作の音楽が流れると、会場から大拍手でむかえられながら 3 時のヒロインの福田麻貴、かなでがノリノリで登場。新型コロナ感染症対策で観客からの声出しは控えられている中、かなでは「皆さんからの『綺麗だよ!』という眼差しを感じます!フゥ~!」と気分上々の様子で、福田も「私たちも映画を観たばかりで、ずっとドキドキバクバク、ゴージャスでクレイジーな 3 時間でしたのでそのままのテンションできました」と興奮気味に挨拶。

艶っぽく鮮やかなドレスについて問われると、福田「マーゴット・ロビーを意識してみました」、かなで「あらあなたも?私もなの、被っちゃったわ」と 2 人揃って得意げにコメントした。昨年末にロサンゼルスで行われた本作のワールドプレミアには、日本を代表したスペシャルゲストとして、2 人の先輩にあたる渡辺直美が深紅の特注ドレスで登場しており、福田が「(渡辺とは)マネージャーも一緒なので、日本では渡辺さんの代わりにかなでちゃんが頑張ります!」と意気込むと、かなでも「私が!フゥ!渡辺直美です!」と張り切り、観客にふるまわれたものと同じシャンパンが 2 人にも届けられると、ヒット祈願をこめて「カンパーイ!」とグラスを高く上げた 2 人。福田は「本物のシャンパンですね・・・!カメラの前でドレスを着て仕事中にシャンパンを飲めるなんて、売れたな~」とさっそく気持ちよくなっている様子だった。

映画について、福田は「心臓がもたないくらい、ずっと喜怒哀楽のすべてがハイな 3 時間で、今の時代にはないような興奮の爆発具合を体験しました。『ラ・ラ・ランド』のデイミアン・チャゼル監督の作品ということで、夢をテーマに通ずるところがあり、自分も夢に向かってかきたてられるワクワクもありました」と振り返り、かなでも「始まった瞬間からジェットコースターに乗っている感覚でスゴイんです。あっという間の 3 時間で、クレイジーすぎて笑える、イキきると面白いんだなと感じるシーンも沢山あった。チャゼル監督の『セッション』も『ラ・ラ・ランド』も好きで楽しみにしていて、予告でのシーンをゆうに超えてくる迫力でキラキラしてました。そして音楽!観ながらノっちゃうくらい!圧巻でした」と止まらず。豪華俳優陣についても話が及び、お気に入りのキャラクターについて聞かれると、かなでが「ブラピだよね~~~」と食い気味に話しだし、「お幾つなんですか…!?というぐらい、昔以上に色気が凄くて、素晴らしい歳の重ね方でたまらない。華やかな映画の世界観に負けないご自身の華!」と語ると、福田は「私はマーゴット・ロビーです。なんてことするんだ!というぐらい奔放な役なのに、品と可愛らしさを持ってあの役柄を演じられるって、女優さんは凄いなと思いました」と感嘆を漏らしていた。

映画について、福田は「心臓がもたないくらい、ずっと喜怒哀楽のすべてがハイな 3 時間で、今の時代にはないような興奮の爆発具合を体験しました。『ラ・ラ・ランド』のデイミアン・チャゼル監督の作品ということで、夢をテーマに通ずるところがあり、自分も夢に向かってかきたてられるワクワクもありました」と振り返り、かなでも「始まった瞬間からジェットコースターに乗っている感覚でスゴイんです。あっという間の 3 時間で、クレイジーすぎて笑える、イキきると面白いんだなと感じるシーンも沢山あった。チャゼル監督の『セッション』も『ラ・ラ・ランド』も好きで楽しみにしていて、予告でのシーンをゆうに超えてくる迫力でキラキラしてました。そして音楽!観ながらノっちゃうくらい!圧巻でした」と止まらず。豪華俳優陣についても話が及び、お気に入りのキャラクターについて聞かれると、かなでが「ブラピだよね~~~」と食い気味に話しだし、「お幾つなんですか…!?というぐらい、昔以上に色気が凄くて、素晴らしい歳の重ね方でたまらない。華やかな映画の世界観に負けないご自身の華!」と語ると、福田は「私はマーゴット・ロビーです。なんてことするんだ!というぐらい奔放な役なのに、品と可愛らしさを持ってあの役柄を演じられるって、女優さんは凄いなと思いました」と感嘆を漏らしていた。

続いて、本年度アカデミー賞作曲賞にもノミネートを果たしている本作の音楽を改めて聴こうということで、会場に BGM が流れ出すと、スイッチの入ったかなでがドレスを振り乱しながら「フォ~~!!」とド迫力のダンスを披露!120%で踊るかなでをよそに、福田は「あれマーゴット・ロビーちゃう?いや違うな、いやパーティーに乱入するデカいゾウかな!」とツッコミを入れ会場を盛り上げると、かなでは「体が勝手に動いちゃって。音楽がかかるたびにアガっちゃうんですよ!『ラ・ラ・ランド』を彷彿とさせるメロディもあって、あ!と気づくところもあります」と息を切らすなか、サーブされたシャンパンをグイっと一息で飲み干す様子に福田がすかさず「ポカリみたいに飲まんといて」とツッコんで再び会場を笑いに包んでいた。

そして、本作の撮影で実際にマーゴットも着用した衣裳のドレスが会場でお披露目に!音楽のみならず、本年度アカデミー賞で衣裳デザイン賞にもノミネートされている本作の、本物の衣裳が目の前に登場し、興奮しながら近づきすぎたかなでにストップがかかるほどまじまじと見つめる 2 人。この衣裳は、2 月 1 日から日本橋三越本店で特別展示がはじまること、さらに 4 日からブラッド・ピットのタキシードと、マーゴット・ロビーのドレスがさらに追加で展示されることが明かされ、かなでは「(着る勇気)あります!」と宣言すると、福田から「なんであんねん!某 CM の衣裳は、ドレス 20 着を縫い合わせてますからね」と暴露されていた。

そして、本作の撮影で実際にマーゴットも着用した衣裳のドレスが会場でお披露目に!音楽のみならず、本年度アカデミー賞で衣裳デザイン賞にもノミネートされている本作の、本物の衣裳が目の前に登場し、興奮しながら近づきすぎたかなでにストップがかかるほどまじまじと見つめる 2 人。この衣裳は、2 月 1 日から日本橋三越本店で特別展示がはじまること、さらに 4 日からブラッド・ピットのタキシードと、マーゴット・ロビーのドレスがさらに追加で展示されることが明かされ、かなでは「(着る勇気)あります!」と宣言すると、福田から「なんであんねん!某 CM の衣裳は、ドレス 20 着を縫い合わせてますからね」と暴露されていた。

また本作が“夢を叶える”ことがテーマということで、2 人がフリップに書いた夢を発表することに。福田は「免許!絶対につかみたい!なんとしても!」と妙に力を入れ、かなでが「結構みんなとれるけどね?」といさめていると、福田は「車を先に買ってしまったんですけど、車が先に届きそうです…(笑)。友だちは安全になってから乗せたいので、最初はかなでちゃんで」と明かす。かなでも車つながりで書いており「車の中でキス」と発表、福田が「てことは、え、私?」とまさかのリンクに戸惑いつつも、かなでは「男性とのドライブデートに憧れていて、キスをしたい!っていう夢があるんです。この作品で、最初のパーティーシーンから性が目覚めた、性が躍ったので(笑)。言葉はいらないクレイジーなパーティーシーン迫力でキス欲が騒いじゃいます」と想いがほとばしっていた。

イベント終盤、2 人にはサプライズプレゼントが!

イベント終盤、2 人にはサプライズプレゼントが!

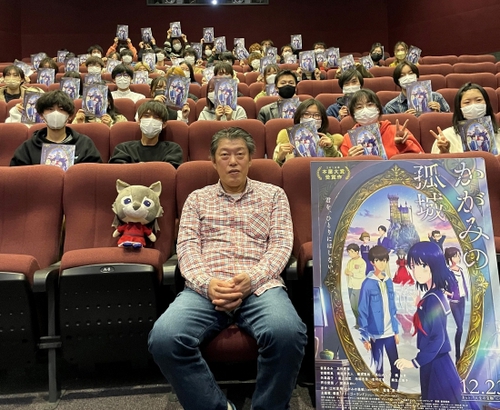

スクリーンに映し出されたのは、撮りおろしのデイミアン・チャゼル監督からのメッセージ映像!!

「グッドイブニング、マキ、カナデ!」と始まった映像に驚き「ええーー!!名前言った!!!すごい!!!」と大興奮。映画を楽しみに待つ日本のファンへの力強いメッセージと、昨年夏に東京国際フォーラムで開催された来日公演「ハリウッド版 ラ・ラ・ランド ザ・ステージ」のオフィシャル PR アンバサダーも務めていた縁にも触れ、「今日もサポートありがとう!楽しんでください!」と感謝の言葉が贈られると感無量の様子を見せながら、福田は「次回作の出演が決まりました!ありがとうございます!

生きててこんなことってあるんですか!」、かなで「その空気出てた!次はサポート、出演ですね。ほぼ決まったようなものですね!」と勘違い全開で大盛り上がり。福田は「これこそ夢をつかんだようなものですよ!デイミアン・チャゼル監督からマキ、カナデって呼んでもらえることなんてあるわけないのに!これで次回作に出られるならいくらでも宣伝します!」と勢い止まらず。

最後に、福田は「一秒たりとも見逃せない、エネルギッシュで、夢に向かっていくテーマにも共感できる、パワフルな作品です!」、かなでは「とにかく華やかでクレイジー。皆さんもバビロンと言う名のジェットコースターに乗ってください!」としっかりアピールを忘れず。いよいよ目前となった日本公開に向け、大いに意気上がるイベントとなった。

『バビロン』

■監督・脚本:デイミアン・チャゼル『ラ・ラ・ランド』

■製作:マーク・プラット、マシュー・プルーフ、オリヴィア・ハミルトン

■製作総指揮:マイケル・ビューグ、トビー・マグワイア、ウィク・ゴッドフリー、ヘレン・エスタブルック、アダム・シーゲル

■キャスト:ブラッド・ピット、マーゴット・ロビー、ディエゴ・カルバ、ジーン・スマート、ジョヴァン・アデポ、リー・ジュン・リー、P・J・バーン、ルーカス・ハース、オリヴィア・ハミルトン、トビー・マグワイア、マックス・ミンゲラ、ローリー・スコーヴェル、キャサリン・ウォーターストン、フリー、ジェフ・ガーリン、エリック・ロバーツ、イーサン・サプリ―、サマラ・ウィーヴィング、オリヴィア・ワイルドほか

■全米公開:12 月 25 日(金)

■原題:BABYLON

■配給:東和ピクチャーズ

■コピーライト:(C) 2023 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

■公式サイト:babylon-movie.jp

■公式 Twitter:@paramount_japan

■公式 Facebook:@ParamountPicturesJP

■公式 Instagram:@paramount_japan

2023年2月10日(金) ~『ラ・ラ・ランド』監督が贈る“最高のショー”が始まる!!!

(オフィシャル・レポートより)

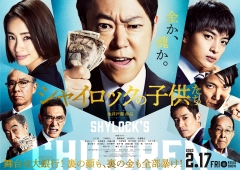

ベテランのお客様係の西木(阿部サダヲ)が務める東京第一銀行の小さな支店では、今日も新規融資顧客の獲得に厳しいハッパが掛けられていた。そんな中、赴任間もない滝野(佐藤隆太)が好成績を上げ、支店長・九条(柳葉敏郎)や超パワハラ上司の副支店長・古川(杉本哲太)からも期待されていた。その滝野に前任支店からの顧客・石本(橋爪功)から10億という巨額の融資依頼が来る。支店長自ら出向いて契約に至るが、しばらくして支店内で100万円紛失事件が起こる。西木は窓口業務の愛理(上戸彩)やお客様係の田端(玉森裕太)とともに事件の真相を探っていくと、なんと巨額融資が不良債権になるというとんでもない事態に…。本店の検査部次長の黒田(佐々木蔵之介)による査察が入るが、果たしてメガバンクの支店で起きたこの大事件の顛末とは?

ベテランのお客様係の西木(阿部サダヲ)が務める東京第一銀行の小さな支店では、今日も新規融資顧客の獲得に厳しいハッパが掛けられていた。そんな中、赴任間もない滝野(佐藤隆太)が好成績を上げ、支店長・九条(柳葉敏郎)や超パワハラ上司の副支店長・古川(杉本哲太)からも期待されていた。その滝野に前任支店からの顧客・石本(橋爪功)から10億という巨額の融資依頼が来る。支店長自ら出向いて契約に至るが、しばらくして支店内で100万円紛失事件が起こる。西木は窓口業務の愛理(上戸彩)やお客様係の田端(玉森裕太)とともに事件の真相を探っていくと、なんと巨額融資が不良債権になるというとんでもない事態に…。本店の検査部次長の黒田(佐々木蔵之介)による査察が入るが、果たしてメガバンクの支店で起きたこの大事件の顛末とは?