2018年、日本の夏に史上最大の”ミッション”発令!

2018年、日本の夏に史上最大の”ミッション”発令!

全世界累計興収3000億円以上(※1ドル=109円換算)、トム・クルーズが伝説的スパイ:イーサン・ハントを演じる大人気アクション映画『ミッション:インポッシブル』シリーズ。その最新作となる『ミッション:インポッシブル/フォールアウト』が、8月3日(金)より日本公開いたします(全米公開7月27日)。

すでに、パリ・凱旋門前を爆走する“バイクアクション”や、撮影中のアクシデントにより骨折を負ったことが大々的に報じられるも、見事な回復力によって驚異的なスピードで撮影を再開し大きな話題をさらった“ビルジャンプ”、2000時間の飛行訓練の末にトム自ら“ヘリコプター”を操縦した“超絶ヘリスタント”、上空7620mから時速320キロで落下する、トムが長年の夢だったという”ヘイロー(HALO)ジャンプ”など、世界を驚かせ続けるトム・クルーズ自らが、ノースタントで挑む「全て、本物」のド迫力のアクションは本作でも健在! “フォールアウト=予期せぬ余波”というタイトルと、これまでイーサンが挑んだミッションすべてが本作の物語に繋がるというストーリーのさらなる拡がりに期待が高まっています。

すでに、パリ・凱旋門前を爆走する“バイクアクション”や、撮影中のアクシデントにより骨折を負ったことが大々的に報じられるも、見事な回復力によって驚異的なスピードで撮影を再開し大きな話題をさらった“ビルジャンプ”、2000時間の飛行訓練の末にトム自ら“ヘリコプター”を操縦した“超絶ヘリスタント”、上空7620mから時速320キロで落下する、トムが長年の夢だったという”ヘイロー(HALO)ジャンプ”など、世界を驚かせ続けるトム・クルーズ自らが、ノースタントで挑む「全て、本物」のド迫力のアクションは本作でも健在! “フォールアウト=予期せぬ余波”というタイトルと、これまでイーサンが挑んだミッションすべてが本作の物語に繋がるというストーリーのさらなる拡がりに期待が高まっています。

この度、公開に先駆け、トム・クルーズを筆頭にヘンリー・カヴィル、サイモン・ペッグ、クリストファー・マッカリー監督の4名がプロモーションの為に来日し、ジャパンプレミアを行いました。

★『ミッション:インポッシブル/フォールアウト』ジャパンプレミア 概要

日時:7月18日(水) 17:00頃 場所:東宝ミッドタウン日比谷日比谷ステップ広場

登壇者:トム・クルーズ、ヘンリー・カヴィル、サイモン・ペッグ、クリストファー・マッカリー監督

<ジャパンプレミア内容>

<ジャパンプレミア内容>

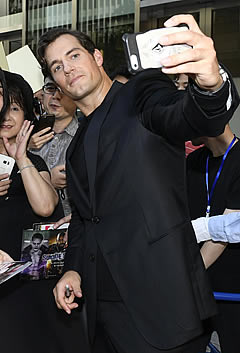

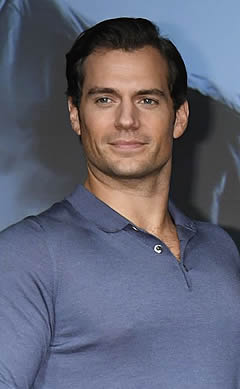

トム・クルーズが、ヘンリー・カヴィル、サイモン・ペッグ、クリストファー・マッカリー監督らとともに、本作のプロモーションのために来日しました。トム・クルーズの来日は『ジャック・リーチャー NEVER GO BACK』以来約2年ぶりにして実に通算23回目!トム演じるイーサンの前に立ちはだかる敏腕CIAエージェントのウォーカーを演じたヘンリー・カヴィルは『マン・オブ・スティール』(13)以来5年ぶり、前回『スター・トレック BEYOND』(16)の来日時に一際大きな声援を浴び日本での大人気ぶりを示したサイモン・ペッグは約2年ぶり、そしてトム絶大の信頼のもとシリーズ初の続投監督を務めたクリストファー・マッカリー監督は前作『ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション』(15)以来3年ぶりとなります。

7月17日(火)に、一行が羽田空港に到着すると、待ち構えていた約1000人のファンは大熱狂!白熱した雰囲気の中、キャスト、監督それぞれが、一人ひとり丁寧にファンサービスを行いました。その中で一番ファンが白熱していたのがトムの神対応のファンサービス!いつまでもおさまらぬ、来日史上最大規模の熱狂ぶりに、トムの不動の人気ぶりを証明しました。

当日18日(水)の夕方からは、ジャパンプレミアが行われました。

スチール、ムービー合わせ、約130名程のマスコミと、会場内のプレミア招待客500名と、トムを一目でも見ようと会場周囲に集まったファン合わせて約1000人が待ち構える中、トムを筆頭にレッドカーペットに登場したキャスト、監督がそれぞれに登場すると、ファンは大熱狂!

レッドカーペット上で、トムは「とても興奮しているよ !信じられないくらいワクワクしている。日本のファンとは温かい関係が築けていると、来日する度に感じているんだ。日本のファンが作品を観てどんな反応をみせてくれるのか期待しているよ」とコメント、続いてヘンリーは「日本の歴史や文化がとても好きなんだ。こうやって仕事じゃなくて、今度は是非休暇で来たいね」、サイモンは「前回来日したときよりも暑いね(笑)日本は毎回来るのが楽しみなんだ。どんなときでも来たいと思っているよ」、マッカリー監督は「前回よりも暑くないから少し快適だ(笑)日本が大好きだよ。作品は本国で今とても良い反応を得られていて、非常に誇りに思っている。みんなが一生懸命取り組んでくれたお陰だね。前作の反応がとてもよかったから、続編を担当する監督は大変そうだなんて思っていたら、結局自分がやることになったわけだけど(笑)」とそれぞれにコメントを寄せました。

レッドカーペット上で、トムは「とても興奮しているよ !信じられないくらいワクワクしている。日本のファンとは温かい関係が築けていると、来日する度に感じているんだ。日本のファンが作品を観てどんな反応をみせてくれるのか期待しているよ」とコメント、続いてヘンリーは「日本の歴史や文化がとても好きなんだ。こうやって仕事じゃなくて、今度は是非休暇で来たいね」、サイモンは「前回来日したときよりも暑いね(笑)日本は毎回来るのが楽しみなんだ。どんなときでも来たいと思っているよ」、マッカリー監督は「前回よりも暑くないから少し快適だ(笑)日本が大好きだよ。作品は本国で今とても良い反応を得られていて、非常に誇りに思っている。みんなが一生懸命取り組んでくれたお陰だね。前作の反応がとてもよかったから、続編を担当する監督は大変そうだなんて思っていたら、結局自分がやることになったわけだけど(笑)」とそれぞれにコメントを寄せました。

また、マスコミの取材をこなしたあとは、その熱狂ぶりに応えるように、一人ひとり丁寧にファンサービスを行い、ワールドプレミア時と同様にカーペット上ですれ違うと声を掛け合うなどし、仲睦まじい様子もみせました。その丁寧で優しさ溢れる対応に、ファンは「来れてよかったね~!」と口にするなど大興奮!今年最高の猛暑が東京を襲った中、約2時間にもわたるファンサービスを終えた後、ステージイベントが行われました。

作品の中で登場する同系列モデルのヘリコプターと、今回のジャパンプレミアの為に、ドイツから日本に送り届けられたという、本作仕様のBMW M5モデルが華を添えるステージに、ヘンリー、サイモン、マッカリー監督が登場し、再び観客から大歓声があがる中、突如ヘリが霧に包まれ、そこからトムが登場!すると、会場のボルテージは最大MAXに!

作品の中で登場する同系列モデルのヘリコプターと、今回のジャパンプレミアの為に、ドイツから日本に送り届けられたという、本作仕様のBMW M5モデルが華を添えるステージに、ヘンリー、サイモン、マッカリー監督が登場し、再び観客から大歓声があがる中、突如ヘリが霧に包まれ、そこからトムが登場!すると、会場のボルテージは最大MAXに!

本作の完成を待ちわびていた日本のファンに向けて、トムは「こんばんは、よく来てくれました!とても暑いけど、温かい歓迎に本当に感謝しています。これが日本だね!みんな大好きだ!ベストを尽くしてつくった映画です。きっとワクワクするはず!みんなの為につくったよ!」とコメントすると、ファンからは「トーム!」「I love you !」といった声が多数あがりました。

続いてヘンリーは「僕は君を上回る日本好きなんだからね」と横目でトムをみながら話はじめ「日本のみんなのことが大好きです!歴史や伝統が豊かな国だし、もっとゆっくり来てみたいです」といい、続けて「今度マッカリー監督の、日本を舞台にした、トムが主演の、勿論僕も出演する、サイモンにも一役買ってもらって(笑)映画をつくれればと思うけどどう思う?」とファンに呼びかけると大きな拍手が向けられました。

続いてヘンリーは「僕は君を上回る日本好きなんだからね」と横目でトムをみながら話はじめ「日本のみんなのことが大好きです!歴史や伝統が豊かな国だし、もっとゆっくり来てみたいです」といい、続けて「今度マッカリー監督の、日本を舞台にした、トムが主演の、勿論僕も出演する、サイモンにも一役買ってもらって(笑)映画をつくれればと思うけどどう思う?」とファンに呼びかけると大きな拍手が向けられました。

日本語で「コンニチワ!」と挨拶したサイモンは「日本の全てが好きです!みんなこの暑い中、すごい熱気で迎えてくれて、その忍耐力はたまらなくクレイジーだと思うけど(笑)熱烈な応援に感謝します。早く観てもらいたいな!」とコメント。

「この面子で最後に挨拶となると、もう何もいうことなくなっちゃうな(笑)」と笑うマッカリー監督は「日本大好き!本当に来てくれてありがとう!」とコメントを寄せました。

一歩間違えれば命に係わる、ノースタントでのアクションが注目を浴びている本作ですが、そのこだわりについてトムは設置されたヘリに近づき、撮影を思い出すように機体を触りながら「このヘリはとても楽しんで操縦したんだ。急降下してスピンもしたよ!ヘリが僕のことをよくめんどうみてくれて、こうやって無事に撮影を終えることができたんだ」と明かしました。

一歩間違えれば命に係わる、ノースタントでのアクションが注目を浴びている本作ですが、そのこだわりについてトムは設置されたヘリに近づき、撮影を思い出すように機体を触りながら「このヘリはとても楽しんで操縦したんだ。急降下してスピンもしたよ!ヘリが僕のことをよくめんどうみてくれて、こうやって無事に撮影を終えることができたんだ」と明かしました。

世界的大ヒットシリーズにはじめて参加したことについてヘンリーは、「このような人気シリーズに参加できること自体光栄だし、この素晴らしいキャストたちと共演できたこと、そして、最高の監督であるマッカリーと仕事ができたことを本当に嬉しく思っているんだ。その中でも、トムと毎日顔を合わせることということが一番スペシャルな出来事だった。トムは優しく寛大で親しみのある人物だ。朝、互いのファーストネームを呼びながら挨拶する日が訪れるなんて、とてもクールな経験だったよ」と感無量の様子で語りました。

シリーズを重ねるごとに役割が多くなってきている大人気キャラクターであるベンジーですが、次回作ではスタントもやってしまうのでは?といった質問が及ぶと、サイモンは「実は全て僕がトムのマスクを被って演じていたんだ。大きな格闘シーンがあるんだけど、生きながらえるか是非スクリーンで確認して!」とユーモアたっぷりに回答し笑いを誘いつつ、「ヘンリーが言うように、みんなとの仕事は特別な経験だ。超一流の役者と超一流の監督がいたからね」と語ると、トムもまた「僕もこれだけの素晴らしい俳優たちと一緒に仕事ができて、本当に幸せだった。毎日、撮影場所にいくのが楽しみでたまらかったよ。マッカリーと仕事することも大好きなんだ。本当に楽しいんだ!」と語ると、マッカリー監督もまた「ヘンリーは一生懸命で役者として素晴らしい。そして、イケメンだ(笑)サイモンだって、ハンサムだ!今回彼がこの作品において、人間らしさの部分を担ってくれている。でも、第一にトムなしでつくれなかったけどね!」と語るなど互いを称賛し合いました。

シリーズを重ねるごとに役割が多くなってきている大人気キャラクターであるベンジーですが、次回作ではスタントもやってしまうのでは?といった質問が及ぶと、サイモンは「実は全て僕がトムのマスクを被って演じていたんだ。大きな格闘シーンがあるんだけど、生きながらえるか是非スクリーンで確認して!」とユーモアたっぷりに回答し笑いを誘いつつ、「ヘンリーが言うように、みんなとの仕事は特別な経験だ。超一流の役者と超一流の監督がいたからね」と語ると、トムもまた「僕もこれだけの素晴らしい俳優たちと一緒に仕事ができて、本当に幸せだった。毎日、撮影場所にいくのが楽しみでたまらかったよ。マッカリーと仕事することも大好きなんだ。本当に楽しいんだ!」と語ると、マッカリー監督もまた「ヘンリーは一生懸命で役者として素晴らしい。そして、イケメンだ(笑)サイモンだって、ハンサムだ!今回彼がこの作品において、人間らしさの部分を担ってくれている。でも、第一にトムなしでつくれなかったけどね!」と語るなど互いを称賛し合いました。

また、トムとの仕事について質問が及ぶと、マッカリー監督は「トムとは、これまでに10年以上仕事をしてきたけど、実は正式に映画をつくろうと話したことはないんだ。だから何年もかけて貯めていたアイディアがこの映画にも含まれている感じなんだ。前作でトムがヘリにしがみついたシーンだって、最初はジョークだったんだよ!でもそれをトムは真剣に受け止めてしまった。今後はジョークでさえ気を付けないといけない(笑)自分で演出するにあたり、僕もヘリなどに乗らないといけないわけだから、二度とやらない!僕は面白くないんだ!」と茶目っ気たっぷりに回答し、会場は笑いに包まれました

また、トムとの仕事について質問が及ぶと、マッカリー監督は「トムとは、これまでに10年以上仕事をしてきたけど、実は正式に映画をつくろうと話したことはないんだ。だから何年もかけて貯めていたアイディアがこの映画にも含まれている感じなんだ。前作でトムがヘリにしがみついたシーンだって、最初はジョークだったんだよ!でもそれをトムは真剣に受け止めてしまった。今後はジョークでさえ気を付けないといけない(笑)自分で演出するにあたり、僕もヘリなどに乗らないといけないわけだから、二度とやらない!僕は面白くないんだ!」と茶目っ気たっぷりに回答し、会場は笑いに包まれました

また、マッカリー監督は、記者会見でも多く語られた、トムの骨折エピソードも披露!その驚愕のエピソードに会場からは驚嘆の声があがりました。最後にトムから「23回も日本に来ているなんて信じられない。初めて日本に来たことを覚えている。あのときも温かい歓迎を受けて、本当に感動したんだ。そのときのことを思い出しながら、自分はこんな良い人生をおくっているんだと今日改めて思った。みんなが楽しめるものを届けたいと思ってやってきた。その結果、みんなの楽しみの一つとして僕を選んでくれてありがとう。温かい笑顔をありがとう。素晴らしい会話をありがとう。こんなにも日本に来れることは本当に名誉なことだと思っています」と挨拶。その熱のこもった愛情たっぷりのコメントに、ファンは更なる拍手と歓声をトムたちに向けました。

またステージ上を去る前に、マッカリー監督の妻と娘をステージ上に呼び、紹介を始めたトム。「このふたりの助けがなければ、この映画はつくることができなかった。彼女たちは本当に素晴らしいんだ」と拍手をおくる場面もみられるなど、トムの愛情深く、誠実な一面も垣間見らました。去り際までも「トムー!」「ヘンリー!」「サイモン!」「I love you !」「Thank You !」と歓声は続き、このジャパンプレミアの様子を生中継していたTwitterライブの視聴数は200万人を超え、国内映画業界最高数値レベルを叩き出し、さらに、Twitterトレンドにもあがるなど、現場以外での場所でも大盛り上がりの中、ファンも大満足のジャパンプレミアは幕を閉じました。

ジャパンプレミア後には、日本最速の一般試写会が行われ、その舞台挨拶が行われました。 満席の会場に登場するとジャパンプレミアに負けないほど大きな歓声で迎えられたトム一行。トムは「早く観てほしくてウズウズしている!」と興奮を隠しきれない様子でいい、サイモンは「また日本に戻ってこられて嬉しい!これから観てもらうのが待ち遠しいよ!」、ヘンリーは「大変長らくお待たせしました!一年間という長い時間をかけてつくりました。才能ある役者と監督と仕事ができて、最高に幸せだし、人生において最高の経験となりました。愛すべきリーダーでもあるトムに、僕は思い出させてもらったことがあります。それは、映画はみんなの為につくっているということです」と熱く語りました。また、マッカリー監督は「トムはベストパートナーでもあり親友だ。サイモンは二作半、一緒に仕事をしていて友人だし、今作をきっかけにヘンリーとも友人になった。このように友人と一緒に仕事ができることを本当に幸せに感じる」と語り、トムをはじめとしたキャスト陣との絆を感じさせました。

ジャパンプレミア後には、日本最速の一般試写会が行われ、その舞台挨拶が行われました。 満席の会場に登場するとジャパンプレミアに負けないほど大きな歓声で迎えられたトム一行。トムは「早く観てほしくてウズウズしている!」と興奮を隠しきれない様子でいい、サイモンは「また日本に戻ってこられて嬉しい!これから観てもらうのが待ち遠しいよ!」、ヘンリーは「大変長らくお待たせしました!一年間という長い時間をかけてつくりました。才能ある役者と監督と仕事ができて、最高に幸せだし、人生において最高の経験となりました。愛すべきリーダーでもあるトムに、僕は思い出させてもらったことがあります。それは、映画はみんなの為につくっているということです」と熱く語りました。また、マッカリー監督は「トムはベストパートナーでもあり親友だ。サイモンは二作半、一緒に仕事をしていて友人だし、今作をきっかけにヘンリーとも友人になった。このように友人と一緒に仕事ができることを本当に幸せに感じる」と語り、トムをはじめとしたキャスト陣との絆を感じさせました。

最後にトムが「上映開始だ!みなさん是非楽しんで!アリガトウゴザイマシタ!」と最後は日本語で挨拶。登壇中は、サイモンがコメントしているにも関わらず、トムがファンに対しずっと手を振っていたことで、サイモンから「僕のトーク中にやめてよ!」とツッコミが入ったり、ヘンリーが熱く語った後、マイクで拍手をし、音をパタパタと鳴らすなどして笑いを誘う場面もみられるなど、和気藹々とした雰囲気に包まれたまま舞台挨拶は終了しました。

『ミッション:インポッシブル/フォールアウト』

原題:MISSION:IMPOSSIBLE -FALLOUT日本公開:8月3日(金)全米公開:7月27日(金)予定

監督・製作・脚本:クリストファー・マッカリー『ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション』『アウトロー』

製作:J.J.エイブラムス『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』『スター・トレック』シリーズ、トム・クルーズ

出演:トム・クルーズ、サイモン・ペッグ、ヴィング・レイムス、レベッカ・ファーガソン、アレック・ボールドウィン、ミシェル・モナハン、ヘンリー・カヴィル、ヴァネッサ・カービー、ショーン・ハリス、アンジェラ・バセットほか

公式Facebook:https://www.facebook.com/missionimpossibleJPN/

公式Twitter:https://twitter.com/mimovie_jp(#mijp)

公式サイト:http://missionimpossible.jp/

© 2018 Paramount Pictures. All rights reserved.

(オフィシャル・レポートより)

『ミッション:インポッシブル/フォールアウト』記者会見

『ミッション:インポッシブル/フォールアウト』記者会見

日時:7月18日(水) 11:00頃 場所:ザ・リッツ・カールトン東京

登壇者:トム・クルーズ、ヘンリー・カヴィル、サイモン・ペッグ、クリストファー・マッカリー監督

<記者会見内容>

トム・クルーズが、ヘンリー・カヴィル、サイモン・ペッグ、クリストファー・マッカリー監督らとともに、本作のプロモーションのために来日しました。トム・クルーズの来日は『ジャック・リーチャー NEVER GO BACK』以来約2年ぶりにして実に通算23回目!トム演じるイーサンの前に立ちはだかる敏腕CIAエージェントのウォーカーを演じたヘンリー・カヴィルは『マン・オブ・スティール』(13)以来5年ぶり、前回『スター・トレック BEYOND』(16)の来日時に一際大きな声援を浴び日本での大人気ぶりを示したサイモン・ペッグは約2年ぶり、そしてトム絶大の信頼のもとシリーズ初の続投監督を務めたクリストファー・マッカリー監督は前作『ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション』(15)以来3年ぶりとなります。

7月17日(火)に、一行が羽田空港に到着すると、待ち構えていた約1000人のファンは大熱狂!白熱した雰囲気の中、キャスト、監督それぞれが、一人ひとり丁寧にファンサービスを行いました。その中で一番ファンが白熱していたのがトムの神対応のファンサービス!いつまでもおさまらぬ、来日史上最大規模の熱狂ぶりに、トムの不動の人気ぶりを証明しました。

そしてそんな興奮冷めやらぬ中、18日(水)には、記者会見を行いました。

スチール、ムービー合わせ約400名ほどのマスコミが取材に訪れ、会場から溢れ出すほどの大盛況ぶりをみせた本会見。トムを筆頭に、キャスト、監督が登場すると、大量のフラッシュが浴びせられました。

―― 骨折した“ビルジャンプ”の影響は?

トムは「日本に戻ってこれて本当に嬉しく思っている。家に戻ってきたような気がするし、今回このように仲間と一緒に来れたことが嬉しい。この後のプレミアが待ち遠しいよ」とコメント。通称“ビルジャンプ”と呼ばれる、ビルからビルへ飛び移るシーンでの撮影の中断が大きなニュースとなったことについてMCから質問が及ぶと、「あのシーンで骨を折って、足をくじいたんだ。飛び移るときに壁にぶつかったんだけど、その途端折れたと思った。でもその後、我慢して走ったよ(笑)映画には、実際のそのシーンが使われているんだ」と明かし、続けて「医者に診てもらったら9カ月かかると言われた。だけど僕は、6週間で撮影に戻ると伝えたんだ。そして、実際に6週間で戻った。その後、ロンドンでの撮影で、全速力で走ったよ(笑)」と脅威のエピソードを披露!すると、「トムの怪我についてはかなり重要なことだけど、怪我したのは彼だけではないんだ」と神妙な面持ちで話し始めたヘンリーは「僕は紙で手を切って、三週間撮影を中止したよ」とジョークをいい、トムをはじめ会場は大笑い!トムは「今は治ったよ」と完治したことを報告しました。

――撮影中のエピソードについて?

――撮影中のエピソードについて?

撮影中のエピソードを問われたヘンリーは「トムほど素敵なエピソードはないんだけど(笑)」と前置きしたうえで、「トムとマッカリー(監督)と仕事をできたことが最高だった。学ぶことも多かったし、シリーズの新しい仲間に加われて嬉しい」とコメント。また、サイモンは「レベッカ(・ファーガソン)と一緒に、トムのヘリスタントのシーンを見ていたんだ。その当時は、彼がヘリから落ちることを知らなかったから、その様子をみてかなり驚いた。そして、残念ながら今日は早く撮影が終わることになると思ったんだ」と明かすと、その瞬間をみたときの表情を再現!その迫真の表情に再び会場を笑いに包みました。そのときのことについて、マッカリー監督は「ヘリからぶら下がっている荷物にトムが落ちたときに、ラジオ無線上でスタッフが、トムを失った!とパニックを起こしていたんだ」と明かすと、一方のトムは「とても楽しかったよ!でも、みんなは楽しくないよね(笑)」とあっけらかんと振り返り、笑いを誘いました。

――前作に引き続き監督を務めることになって?

前作に引き続き監督を務めることについて問われたマッカリー監督は、「前作での飛行機にしがみつくトムの姿を観て、もうやり尽くしたと思ったので、続編を務める監督はかわいそうだなと思っていたら自分がやることになってしまった(笑)だけど、今回は前作を超えようという気持ちではなく、シリーズに相応しい作品にしようと決めていたんだ」と明かし、続けてテスト試写でのエピソードについて「テストで観客に観てもらった際、アクションが多すぎると言われたんだ。なので、少しカットした。ごめんね、トム(笑)、ヘンリーもごめんね(笑)」とお茶目にいうと、サイモンが「僕のアクションもカットされた!」と再びジョークをいい、会場を笑いに包みました。

――“超絶ヘリスタント”について?

――“超絶ヘリスタント”について?

その後、記者から質疑応答タイムでは、はじめに、トム自ら操縦した“超絶ヘリスタント”について質問が及ぶと、トムは「あのシーンは、アイスキャンディになってしまうんじゃないかと思うくらいとても寒くて、ヘンリーと一緒に凍えながら撮影していたんだ。あのシーンはCGがゼロでミスは許されなかったので、一年半、身体の一部となるくらい練習をして挑んだ。『トップ・ガン』や『バリー・シール/アメリカをはめた男』でも操縦していたけど、今作での良いウォームアップになっていたといえるね(笑)」と明かすと、マッカリー監督は「あのヘリでのシーンを撮影していたカメラマンは、顔が緑色になって二度とこのヘリには乗らないといって辞めちゃったんだ(笑)」と仰天エピソードを披露し、笑いを誘いました。

――過激なアクションに挑戦し続ける理由は?

次に、一作目から20年経っていてもなお、過激なアクションに挑戦し続ける理由を問われると、トムは「自分のキャリアを通じて、どんな映画でもチャレンジしてきた。観客の為に全力を尽くすことが趣味なんだ。映画に人生を捧げているし、これからもそうしていきたいと思っている」と語り、その発言を受けてマッカリー監督は「トムと仕事をするまでは、白髪がなかったけど、一緒に仕事をし始めてから、一人で二人分老けた(笑)」といい笑いを誘うものの、続けて「何度も言っていることだが、トムほど映画に全てを捧げている人はいない。そして、彼のその情熱は他人にも感染するんだ。なので、みんな今までのどの作品よりも努力するようになるし、できると思っていなかったこともできるようになるんだ」と称賛、またトムの人柄についても「トムは、いろんなひとを立てることができる。そんな俳優は唯一無二だ。そして、トム自身人間らしさをみせてくれるので、とてつもないことをやっているんだけど、親密感が持てる」と語りました。

――スーパーマンより大変だと思ったシーンは?

――スーパーマンより大変だと思ったシーンは?

次に、スーパーマンより大変だと思ったシーンはあるか尋ねられたヘンリーは、シャワールームでのファイトシーンを上げ、「あのシーンは凄かった。怪我については、トムが引き受けてくれたけどね(笑)次回作では、僕が右足を骨折するよ(笑)」とジョークを披露。続けて、「スーパーマンとの違いは、今作でのスタントは全て自分でこなしている。スーパーマンは、正直にいうとほとんどがCGなんだ、かの有名なコスチューム以外はね(笑)」と明かし、またこのファイトシーンについてトムは「よりリアルにみれるよう、本気で殴り合ったよ。だから撮影後は、身体の節々が痛かった(笑)」と明かしました。

――トムの秘密について?

次に、貴方だけが知っているトムの秘密を教えてという要望に、「私はすべてを知っています」としたり顔で話し始めたサイモンですが、「トムは素晴らしい。だから本当の彼は少し退屈かもしれないよ」というと、逆にトムが「サイモンの秘密をばらしちゃおうかな!」といい「サイモンは6パック(腹筋が割れていること)を持っている。だけど、僕が甘いものを食べさせて、それを崩壊させているんだ(笑)」とお茶目なエピソードを披露!サイモンは「トムは、みんなに糖分を与えることで有名なんだ。ココナッツクリームケーキというものが自宅に送られてくるんだけど、僕はそれを通称“クルーズケーキ”と言っている」と明かすと、トムがすかさず「自制心を試す為に贈っているんだよ!」とコメントし、またもや会場を笑いに包みました。

――“ヘイロー(HALO)ジャンプ”について?

次に、上空7620mから時速320キロで落下する、トムが長年の夢だったという”ヘイロー(HALO)ジャンプについて質問が及ぶと、アラブ首長国の助力があったことや、ヘルメットをつくるにあたり、一年半かけて科学的検証を踏まえてデザインをしたこと、日没前の一分間の撮影で成功させなければならないこと、カメラマンはわざわざスカイダイビングを練習させていたエピソードなどを披露!その熱を帯びた語りに、会場にいる記者たちも前のめりで真剣に耳を傾けました。

フォトセッションでは仲睦まじく肩を組み、笑顔で撮影に応じた四人。軽妙なトークで会場から何度も笑いが起こった今回の会見。それぞれの会話のやりとりからも仲の良さ、チームワークの良さが垣間見えました。

『ミッション:インポッシブル/フォールアウト』

原題:MISSION:IMPOSSIBLE -FALLOUT日本公開:8月3日(金)全米公開:7月27日(金)予定

監督・製作・脚本:クリストファー・マッカリー『ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション』『アウトロー』

製作:J.J.エイブラムス『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』『スター・トレック』シリーズ、トム・クルーズ

出演:トム・クルーズ、サイモン・ペッグ、ヴィング・レイムス、レベッカ・ファーガソン、アレック・ボールドウィン、ミシェル・モナハン、ヘンリー・カヴィル、ヴァネッサ・カービー、ショーン・ハリス、アンジェラ・バセットほか

公式Facebook:https://www.facebook.com/missionimpossibleJPN/

公式Twitter:https://twitter.com/mimovie_jp(#mijp)

公式サイト:http://missionimpossible.jp/

© 2018 Paramount Pictures. All rights reserved.

(オフィシャル・レポートより)

■提供:ツイン

■日時: 2018年8月18日(土)

開場11:10/開映11:30

■場所: 海遊館ホール

(大阪府大阪市港区海岸通1丁目1−10)

<アクセス>大阪メトロ 中央線「大阪港駅」1番出口より徒歩約5分

■プレゼント人数: 5組 10名様

■締切日: 2018年8月8日(水)

■公式サイト: http://penguin-tadaima.com/

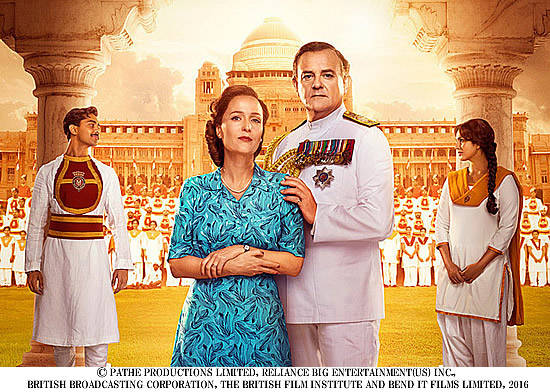

“必ず帰ってくる” という約束の物語

アカデミー賞長編ドキュメンタリー賞を受賞し、世界で2500万人が観た奇跡のドキュメンタリー映画『皇帝ペンギン』(05)から12年、リュック・ジャケ監督が再びメガホンを取りました。今回は4Kカメラとドローンを駆使し、水中撮影では南極海で最深記録を達成するなど、誰も観たことない驚きの映像を撮影することに成功しています。

ぽってりした体をゆさゆさ揺らして歩く大人の皇帝ペンギンとフワフワの羽毛と飛行帽をかぶったようなヒナ。本作では、まだ子供の毛に覆われている若いペンギンたちの初めての旅に密着し、厳しい自然の中で一生懸命に生きる彼らの姿と親子の絆を感動的に描き出します。時にドキドキハラハラさせられながら、かわいいだけではない彼らの真の姿とともに南極の絶景を迫力の映像で紹介する珠玉のドキュメンタリー。

◆監督:リュック・ジャケ

◆フランス語ナレーション:ランベール・ウィルソン / 日本語版ナレーション:草刈正雄

◆製作:イヴ・ダロンド、クリストフ・リウー、エマニュエル・プリウー

◆2017年/フランス/仏語/カラー/ビスタ/85分

◆原題:L’empereur/提供:ハピネット、ユナイテッド・シネマ

◆配給:ハピネット/配給協力:ユナイテッド・シネマ

◆日本語字幕:佐藤南/協力:上田一生、サンマーク出版

◆後援:山階鳥類研究所、WWFジャパン、国際自然保護連合日本委員会、日本自然保護協会、在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ日本/推薦:日本動物園水族館協会

◆© BONNE PIOCHE CINEMA – PAPRIKA FILMS - 2016 - Photo : © Daisy Gilardini

(プレスリリースより)

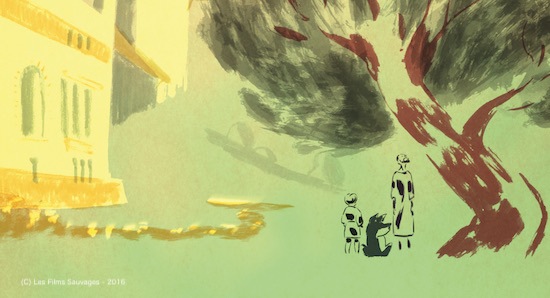

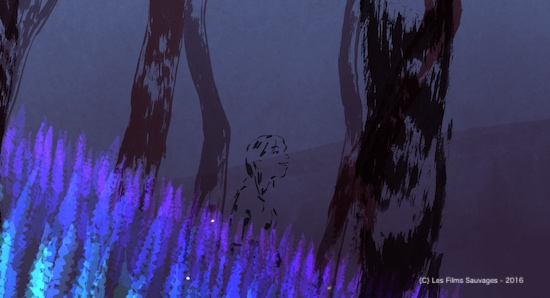

水墨画のようなタッチの線が、ある時は水に、ある時は少女となって、スクリーンの中を疾走する。シンプルなのに力強く、余白が多いからこそ豊かな想像を膨らませることができる。アヌシー国際アニメーション映画祭審査員賞、最優秀フランス作品賞のダブル受賞を果たした、セバスチャン・ローデンバック監督の初長編アニメーション映画『大人のためのグリム童話 手をなくした少女』が8月18日よりユーロスペース、8月25日よりシネ・リーブル梅田、名古屋シネマテーク、今秋京都シネマ、元町映画館他全国順次公開される。

グリム童話に初版から収録されている民話「手なしむすめ」を新たによみがえらせた本作。ヒロインの少女は、悪魔の企みで実の父親に手を切り落とされ、その後王子と結婚したものの城を追われる羽目となる。苦難の連続にも屈せず我が子と共に、誰の助けも借りずに生きる少女のたくましさは、世代を超えて共感を呼ぶことだろう。従来にはない作画技法(クリプトキノグラフィー)を用い、たった一人で作画を担当。アナイス・ドゥムースティエ(『彼は秘密の女ともだち』)ら俳優陣の声の迫力もあいまって、とても力強く勇気付けられる作品に仕上がっている。まさにこの夏必見のアニメーションだ。

ワークショップやキャンペーンのため来日したセバスチャン・ローデンバック監督に、作品についてお話を伺った。

―――まずはアニメの本場、日本で劇場公開されることについて、感想を教えてください。

ローデンバック監督:この作品が日本で劇場公開できることは、とても幸運だと感じています。映画にとってもそうですし、日本の観客の皆さんの反応がとても興味深いのです。日本人は、アニメの教養をお持ちで、文化に裏付けられた教養も兼ね備えています。おそらく世界の中で、日本が唯一、絵画と同じように、デッサンを、色を塗った絵画と同じ価値で扱っている国だと思います。そしてアニメーションが独特の文体を持った表現方法であり、全ての観客層に向けられた独特の表現方法であると見なされている唯一の国だとも思っています。日本での劇場公開が待ちきれません。

―――アニメーション監督の中で、高畑監督を最も尊敬しているそうですが、高畑監督作品との出会いや、受けた影響について教えてください。また、他に影響を受けたアーティストは?

ローデンバック監督:高畑勲監督は偉大なアニメーション作家であり、偉大なアーティストだと思っています。それと同時に偉大な冒険家、そして探求を続ける方だと思います。高畑監督は決して同じことを2度と繰り返しませんし、同じ作品を2度と作らなかった。私が初めて出会った高畑監督作品は、子どもの頃に見た「アルプスの少女ハイジ」でした。ハイジは商業的なアニメーションシリーズでしたが、非常に美しい、美を追求した作品です。登場人物も人間的で美しい。きっと高畑監督ご本人に似ているキャラクターなのではないかと思いますし、そういう人間的なものは高畑監督作品全てに共通して感じられます。私が尊敬する作家とは、いろいろな手法を試し、同じことを繰り返さない監督、つまり一度やったことの延長線上で次の作品を作るような監督ではないということです。高畑監督の他には、スタンリー・キューブリック、アラン・カヴァリエ、ピーター・ワトキンズなどからも影響を受けていると言えるでしょう。

―――ミニマムな描写の中、少女の営みがリアルに描写されていますが、具体的に描いた狙いは?

ローデンバック監督:少女は前半に手を切られてしまうので、自分一人で物事ができなくなってしまい、自立性が奪われてしまいます。それまでの物語の冒頭部では、彼女が自分の手でできる作業をあらゆる方向から描いています。例えば、自分の手を使って木登りをしますし、綿から糸を紡いで、布を織り、ハンモックも作ります。また自分の手で、器も作っています。彼女の体を使った行動というものが、物語の中心を成していきます。ですから私はこの少女をイキイキとした生命力のある人物として描かなくてはなりませんでした。一方で、実際にそこで描かれている彼女に、生命はないのです。彼女には線と色しかないのですから。画面上で生命を与えるために小さな身振りを描くことにしました。彼女は小さな身振りを通して生きているのです。逆にいえば、現実を画面に模写することで、生きている訳ではないのです。

―――出産後にお乳が吹き出たり、人間の生理的現象がアニメで描かれるのも新鮮でしたが、そのような描写の意図は?

ローデンバック監督:彼女の肉体が映画の中心にあり、肉体を通し、そして自然との関わりの中で、少女の存在を具体的に描く必要がありました。また同時に、この映画はこの少女が王女である前に、少女である方がいいということを描きたい作品でもあります。王女は社会の中で、ある種のランクに位置付けられる女性の表層でしかありません。しばしば社会は、全ての女性が王女でなければならないと見なしがちです。また、子どもたちに向かってもそのように語ってしまいがちです。ですから私はある意味、王女になるよりも、自分の息子と自然の中でウンチをする方が素晴らしいことだと言いたかった。その方が、もっと普通のことなのだと思います。

―――水は聖なる物、生きる源の象徴であるようでもあり、意思を持って動いている存在のように見えました。冒頭も水の流れから始まりますが、水を描くことに込めた思いは?

ローデンバック監督:実は原作のグリム童話では水車ではなく、風車でした。私にとって粉挽き小屋が水車なのはとても重要なことでした。この物語を、“水”を通して描きたかったですし、水はとても女性的な要素があるからです。また、常に動き続けるものであり、“水”が映画全体の構造を貫く脊髄になる。そして少女が辿る軌跡を描くものでもあると思っていました。

―――昨日のトークで少女が自分の手を再び獲得する理由についてのお話もありましたが、監督自身の境遇とどう重なっているのですか。

ローデンバック監督:この作品を見ていくと、彼女が必ずしも自分の手を必要とはしていないことが分かります。自分の手がなくても生きていける。彼女は「生き残らなければいけない」という生の衝動に駆られて、再び自分の手を生やしてしまうのです。つまり、王子が自分の息子を殺すのではないかと思ったときに、自分の息子を救おうとして、再び自分の手を取り戻す訳です。私が自分自身の手と道具を使い、自分一人で作品を作り上げたということは、彼女が作品の中で最後に自分自身の庭を作り上げたということと共通していると思います。

―――何枚ものレイヤーを重ねている背景も非常に美しかったです。人物は一キャラクターを単色で描いているそうですが、背景も同じ方法ですか?

ローデンバック監督:基本的には人物と同じように、背景も白い紙に黒字で描き、その紙を重ね合わせて背景となる画面を作ります。一つの層は一色でできており、単色の層を重ね合わせ、一枚の背景を作っています。人物の動きを単純な方法で早いスピードで動かしていたのと同様に、背景画も単色のものを重ねて、複雑なものに仕上げています。

―――少女の声を演じたアナイス・ドゥムースティエさんが素晴らしかったですが、キャスティングの経緯や、現場でのエピソードを教えてください。

ローデンバック監督:声の録音は作品制作の最後の方で行いました。自分で作ったキャラクターなので、私はとてもよく理解しているのだけれど、その少女に合った声を見つけるのは簡単ではありませんでした。アナイスが最初に少女の吐息を録音したのですが、その吐息を聞いた時、ようやく「今、少女が存在している」と思いました。本当に素晴らしかったです。神秘的で、マジックのような瞬間でした。アナイスが出産シーンを録音した時は、本人も妊娠していて、しかもかなり出産時期が近かったのです。この出産シーンの声を本当に演じられるかとアナイスに訊ねると、それでもやると言ってくれました。予定日は数週間後だったのですが、実際に出産したのは録音した5日後でした。出産シーンの録音をすることで、自分の出産の準備になったのかもしれません。

―――様々に姿形を変える悪魔役は、フィリップ・ローデンバックさんの声も相まって迫力がありました。おとぎ話には欠かせないこの役を描く際に、心がけたことは?

ローデンバック監督:悪魔というのは絶対的な悪です。一方で、キリスト教的文化の中の悪魔は描きたくなかった。私にとって悪魔は世界のあらゆる場所に偏在しているものとして描きたいと思っていました。悪魔があらゆるものに姿を変える。そのように描きたかったので、声に関しては、一言聞いただけで悪魔だと分かる声が必要でした。フィリップ・ローデンバックさんの声は悪魔らしくて素晴らしかったので、様々な動物に彼の声を乗せていきました。とりわけフィリップの声で子どもを演じたときは、通常の子どもとは相対するような存在感で素晴らしかったと思います。

―――エンディングで「Wild Girl」という英語の曲が使われ、とてもインパクトがありましたが、起用の理由は?

ローデンバック監督:エンディング曲は自分で作詞作曲しました。グリム童話の原作「手なしむすめ」は、アメリカの精神分析学者クラリッサ・ピンコラ エステスの著書、「狼と駆ける女たち」と題された本の中で分析されています。そこでは、自然の中で野生的に生きている女性が描かれたいくつかの童話、民話が登場するのですが、歌のタイトル「Wild Girl」は、その本で描かれている女性を参考にしています。

―――どんな逆境にも負けず、貪欲に生きようとする少女の物語だと思いますが、この作品を生きづらい現代に蘇らせる意義は?

ローデンバック監督:この童話を最初に読んだ時、非常に現代的だと思いました。主人公が物事を学んでいく物語だからです。最初、少女は外側からの抑圧の中で生きています。粉挽き小屋にいるときは父親からの抑圧、お城にいるときは王子の存在がありました。少女が自分の運命を勝ち取るために、自分自身の時間や空間が必要で、彼女はそれを得ようとしました。私は彼女が獲得してきたことは、全ての人間にとって必要なものだと思います。誰もが自分自身の場所、空間を必要としています。現代において、それぞれの時間や空間を得るため、周りの努力が不足しているように感じられます。この物語で素晴らしいと思うのは、他人と離れて、自分一人で生きなければいけないことを語っているところだと思います。そして、自分自身の空間を見つけると、世界の中で、正しい方法で生きることを獲得できると語っているのです。

(文:江口由美 写真、取材協力:松村厚)

※取材当日は西日本豪雨のため私自身が取材に伺えず、関西宣伝の松村氏に取材を代行いただきました。取材者不在の中、こちらが用意した質問に答えていただいたセバスチャン・ローデンバック監督に、心から感謝申し上げます。

<作品情報>

『大人のためのグリム童話 手をなくした少女』“Le Jeune fille sans mains”(2016年 フランス 80分)

<監督>セバスチャン・ローデンバック

<声の出演>アナイス・ドゥムースティエ、ジェレミー・エルカイム、フィリップ・ローデンバック、サッシャ・ブルド、オリヴィエ・ブローチェ、フランソワーズ・ルブラン

2018年8月18日(土)~ユーロスペース、8月25日(土)~シネ・リーブル梅田、名古屋シネマテーク、今秋京都シネマ、元町映画館他全国順次公開

公式サイト→http://newdeer.net/girl/

台湾ニューシネマの系譜を辿り、デジタルリマスター版で名画の再上映が堪能できる台湾巨匠傑作選2018が、シネ・ヌーヴォで7月14日(土)~8月17日(金)の約1ヶ月に渡り開催される。今回の目玉となっているのは、オムニバス作品『坊やの人形』の第3話、「りんごの味」で監督デビューを飾った台湾ニューシネマの代表格、ワン・レン監督の劇場初公開作『スーパーシチズン 超級大国民』だ。

ワン・レン監督の代表作とも言える本作は、1987年に戒厳令が解除されるまで行われていた白色テロ(国民党政府による反政府勢力に対する政治的弾圧)を題材にし、台湾の負の歴史に切り込んでいる。長年投獄されていた大学教員コーが、ようやく自宅に戻るところから始まる物語は、1950年代、政治的な読書会に参加したことを理由に逮捕、投獄されるまでの家族との幸せな生活と、獄中で拷問に耐えきれず友人タンの名前を明かしてしまったことによる自責の念が交差する。経済発展を遂げる90年代の台湾で、出獄後、時代から取り残されたようなコーが成し遂げようとしたタンの墓を探す旅。そこには、台湾でも文化大革命時の中国のように、国から理不尽な罪を着せられ、人生が奪われた人がいかに多かったか、またその痛みが、当事者以外の人には戦争の記憶のように風化していることにも気付かされる。第8回東京国際映画祭コンペディション部門で上映されて以来となる劇場初公開。台湾の歴史により深く触れることができる傑作だ。

そしてデジタルリマスター版で初上映となるのが、グイ・ルンメイとチェン・ボーリンの瑞々しいデビュー作として台湾映画界の永遠の名作青春映画と人気の高い『藍色夏恋』。イー・ツーイェン監督は、新作『コードネームは孫中山』(OAFF2015)でグランプリを受賞した。同作の劇場公開が叶わない中、『藍色夏恋』の再上映は台湾映画ファンにも非常に嬉しいニュースだろう。

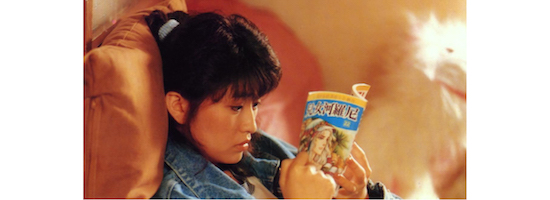

さらに、ホウ・シャオシェン監督の青春映画『ナイルの娘』も、デジタルリマスター版で初上映される。現在、大ヒット上映中の『軍中楽園』のニウ・チェンザー監督が主演していることでも話題のシャオシェン監督の青春映画『風櫃の少年』や、初期代表作『童年往事 時の流れ』もラインナップされている。

最新作『郊遊 ピクニック』で商業映画からの引退を発表したツァイ・ミンリャン監督作品からは、『青春神話』『愛情萬歳』『河』をラインナップ。

世界の巨匠として、ハリウッドでの活躍も目覚ましいアン・リー監督からは、『推手』、第43回ベルリン国際映画祭金熊賞受賞作『ウェディング・バンケット』、そして『恋人たちの食卓』の父親三部作を一気に上映。他にも、昨年劇場公開されたエドワード・ヤン監督の『台北ストーリー』、台湾ニューシネマの足跡と後世に与えた影響を解き明かすドキュメンタリー『台湾新電影時代』が上映される。

最後に、大阪限定として、ウェイ・ダーション監督の代表作『セデック・バレ<第一部・太陽旗>』『セデック・バレ<第二部・虹の橋>』の二部作も連続上映される。是枝監督をはじめ、国内外の多くの映画人に影響を与えた台湾ニューシネマに、この夏、ぜひ浸って欲しい。

台湾巨匠傑作選2018(シネ・ヌーヴォ) スケジュールはコチラ

6月23日にフランス映画祭2018にて日本初上映されたエマニュエル・フィンケル監督最新作『Memoir Of Pain/メモワール・オブ・ペイン(英題)』(2019年2月劇場公開)。映像化は不可能と言われたマルグリッド・デュラス(『ラマン』)の『苦悩』を映画化した本作、ナチス占領下のパリを舞台に、デュラス本人の長く辛い愛と苦悩の日々を描いた歴史ドラマだ。主人公のマルグリッド・デュラスを演じたメアリー・ティエリーさんが、上映後のQ&Aに登壇し、フィンケル監督との再タッグが実現した本作について語った。

デュラス役はオーディションだったというティエリーさんは、「オーディションの結果が出るまで何カ月も待つこと自体が、耐えがたく長く続いた”苦悩”でした。判決を待つような苦悩の数ヶ月でしたが、役が決まってからは、一緒に仕事をした監督なので、尊敬もしていますし、とてもうれしく思いました」とデュラス役を射止めるまでの心境を語った。

さらに、「役者は常にいい役を待っています。もちろん過去に素晴らしい役をいただいていますが、今回、色々な思いから、こういう物語を語るのに参加したいと思いました。特にこういう素晴らしい監督に一度出会うと、10年ごとでもいいからまた協力して作品作りをしたいと思うのです。中でも、今回私をキャスティングしてくださったフィンケル監督は、初めて再びご一緒できた監督。今までは2回目に声がかかることがなかったので、私の演技が監督をガッカリさせてしまっていたのではと不安でしたが、今回安心しました」と、初の再タッグを心から喜んでいることを明かした。メアリーさんから見たフィンケル監督は、「人間的、芸術的にも素晴らしい人。他の映画監督とは違う独自の哲学を持っていますし、映画作りの手法やポリシーなど本質的な深い部分をこだわって撮る素晴らしい監督です。一緒に仕事をすると激しいぶつかり合いもありますが、結果として残るのは非常に奥深く訴えかける、心に残る作品なのです」と絶対の信頼を寄せていることを表現した。

実際に、有名作家のデュラス本人役を演じる上で内面を作る必要を感じたというティエリーさん。原作の映画化であっても、あくまでもフィクションであることを強調し、「舞台となる45年当時はまだかの有名なデュラスではなく、大成する前の時期。インドシナで生まれ育ったデュラスですが、偉大すぎる彼女を演じなければならないということではなかったのです」と、意識しすぎなかった様子。色々な人から役作りに役立つアドバイスをもらい、監督自身もインスピレーションを与えてくれたのだという。「デュラスを演じることは重い任務でした。実際のデュラスは私よりもっと知的ですが、やはりデュラスになりきる方が過ごしやすかった。毎日帰宅して『これは絶対にいい作品になる』と思えた、素晴らしい現場でした」と作品の手応えを感じながらの撮影を振り返った。

また出征した家族や、ゲシュタボにより捕らえられた家族が戻るのをじっと待つしかなかったパリの女性たちの目線で描かれていることについて、メラニーさんはそれがフィンケル監督の意図であると明言。戦時中を描く映画が多岐にわたる中、新しい視点をもたらす必要があったとして、今回、現在のパリに通じるような映し方や、今まで焦点が当たらなかった”待っている女性”に光を当てたフィンケル監督の視点を支持していることを明かした。『苦悩』の映画化はフィンケル監督の個人的な思い入れが強かったことにも触れ、「フィンケル監督のお父さんは、自分ひとり何カ月も隠れて生き残り、家族は戦争で連れ去られてしまい収容所で亡くなってしまったという体験をしています。ずっと戻らない家族を待ち続けている父親の姿を、フィンケル監督は子供心ながら見て育ったのです。身近に”待っている人”を見ていたことから、今回映画化して、待つ女たちに焦点を当てることができました。フィンケル監督にとっても、非常に思い入れが強い作品になったと思います」とフィンケル監督の本作への思いを代弁した。

最後に恋多き女性だったというデュラスを中心にした物語を振り返り、「色々な体験をされてきた方。原作では位置づけがわからなかった登場人物も、映画ではもう少しデュラスと深い関係にあるように変えています。当時は、恋愛もオープンで、夫にも愛人がいたりと皆が好き勝手にやっていた時代。自由に恋愛しながら、お互いが絡み合っていたのです」と締めくくった。

レッドカーペット&オープニングセレモニーでも、スカーフをポイントにしたパンツスタイルにショルダーバッグとオシャレ度満点だったメラニー・ティエリーさん。危険な駆け引きにも動じず、なんとかして愛する人の消息を知ろうとする女性像を毅然と演じ、その精神力の強さを見せつけた。主人公のデュラス同様、観客もじっと待つ物語は、時に重い気分にもなるが、それこそが当時のデュラスら女性たちの境遇を体感するという監督の狙いなのかもしれない。男たちが支援したくなるような強かさも持ち合わせた若き日のデュラスを、来年劇場でぜひ堪能してほしい。

(江口由美)

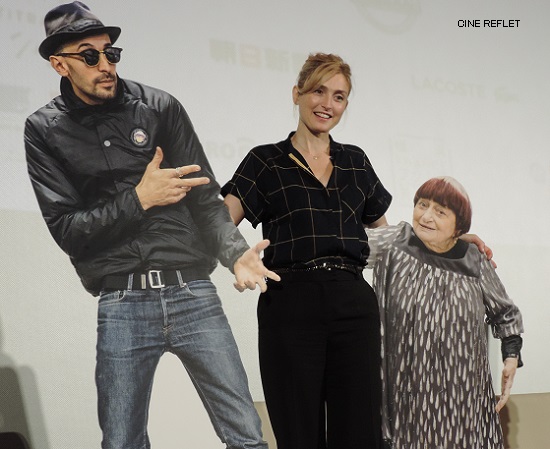

6月22日にフランス映画祭2018にて日本初上映されたアニエス・ヴァルダ監督最新作『顔たち、ところどころ』(今秋より劇場公開)。上映後に開催されたゲストによるQ&Aでは、本作のプロデューサーである女優ジュリー・ガイエさんが登壇。「今フィクションがどんどん写実的になり、ドキュメンタリーとの垣根がなくなってきている。実験的動きが生まれているところに、興味がある」と本作の魅力を表現しながら、プロデュースするに至った経緯や、ヴァルダ流ドキュメンタリーの作り方について語った。

![2.VisagesVillaages-main[1].jpg](http://cineref.com/festival/image/2.VisagesVillaages-main%5B1%5D.jpg)

私がまだ20歳ぐらい、映画デビューしてから2作目の頃に、アニエス・ヴァルダ監督(以降アニエス)がミシェル・ピコリのベビーシッターを探しており、私に声がかかりました。『百一夜』では映画への旅に誘ってくれ、偉大な人たちに出会わせてくれました。この作品は映画発明100年を祝って作られた作品だったからです。

映画界の母であり、祖母です。『5時から7時までのクレオ』でフェミニストとしての女性監督の主張を初めてはっきり表現しています。それからずっと、アニエスは女性の目から描いた世界を描き、フェミニズムを主張しておられる。ドキュメンタリーにおいても家族や旅を題材にしています。

アニエスの娘、ロザリーは、若い頃私が出演した映画で衣装を担当してくれました。その後、アニエスさんとジャック・ドゥミさんの映画を修理する仕事を始めました。その前にアニエスとロザリーが、プロダクションを始めたけれどまだ十分に資金が集まらないので、加して欲しいと誘われました。この映画がどうなっていくのか最初は分からなかったので資金集めは難しかったですのですが、私も恩返しの意味も込めて参加しました。アニエスさんは家族と一緒に仕事をするのを大事にしており、その部分もフェミニズムですね。私自身は家族と仕事をしてしっかり分けていますが、ヴァルダさんはとても職人的で、素晴らしい仕事のやり方だと思います。

映画が、きちんと監督の映画になるように心がけました。アニエスは、「映画の裏に監督がいる」と常に言っています。私が関心を持っているのは、「監督の目を通して、違う世界を見せることを映画でやる」ということ。シナリオを作るところから参加し、何がこの映画の中で重要なのかをアニエスたちと話し合いながら決めていきます。そして編集がとても大事です。監督の「外の目」がプロデューサーで、作家と編集者という関係なのです。

映画はシナリオを見た段階では、実際にどんな映画になるか分からない不安要素があります。ただ、アニエスのように素晴らしい映画をたくさん作っている巨匠でも、なかなか資金が集まらなかったことに私も驚きました。編集の段階でトレーラーを作ったり、資金集めは本当に大変でした。女性監督だからうまくいかないという点で「ガラスの天井」はあると思います。例えば、小規模な予算の時は女性監督でも資金を出してもらえますが、大規模な予算の時は女性監督では無理だと判断され、なかなか資金集めができません。ちなみに、ハリウッドの女性監督の割合は3%ぐらいですが、フランスでは25%ぐらいになっています。それでも男性と比べて給料は4割減なのが、現状です。アニエスは、女性監督としては初めてのアカデミー名誉賞を受賞し、最優秀ドキュメンタリー賞も受賞しています。

『顔たち、ところどころ』は、次の世代への伝承をテーマにしています。JRが参加したことについても次の世代へ引き継ぐという意味があるのです。JRは写真家であり、ストリートアーティストで街に(拡大してプリントアウトした)写真を貼っていきますが、アニエスも写真家としてキャリアを始めた人です。彼女はドキュメンタリストとしてで知られていますが、70年代は写真も撮っており、写真に対する情熱を持っています。彼女の作品ですは、とても懐広く、心の広いものです。ほかにも、ユーモアとファンタジーがとても重要な要素で、人々に近づき、相互作用を生み出す必要がありました。JRは最初はミステリアスで距離感があるのですが、彼の祖母が登場することでアニエスと距離感が近づきます。アニエスは先祖たちの関係、それを伝える”伝承”を映画に取り入れ、語り継ぐことができる監督なのです。

元ボタ山(炭鉱)の労働者用集合住宅に一人住み続ける女性を炭鉱労働者ポートレートを貼って勇気付けたり、田舎の寂れた廃墟を老若男女たちの「顔」でいっぱいにしたり、アニエス・ヴァルダとJRの年の差54歳のデコボココンビが、町の人たちと出会い、交流し、彼らのライフヒストリーを紐解いていく。時には海辺でそれぞれの人生について語ることもある。そして、アニエス・ヴァルダの盟友、ジャン=リュック・ゴダールとのエピソードも登場。ピクチャーアートとしても見ごたえあると同時に、アニエス・ヴァルダが映画として後世に残したい全てが詰まった珠玉の名作だ。

(江口由美)