「AI」と一致するもの

(2019年9月4日(水)TOHOシネマズ梅田)

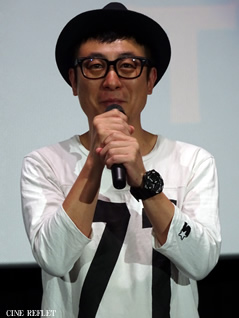

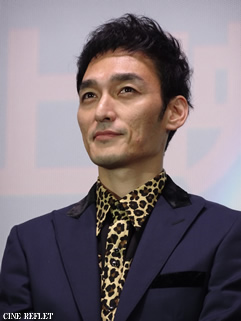

登壇者:草彅剛、市井昌秀監督

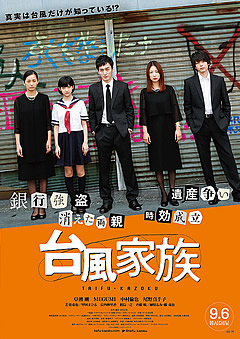

『クソ野郎と美しき世界』(18)のヒットも記憶に新しい草彅剛と、『箱入り息子の恋』(13)の市井昌秀監督が初タッグ!市井監督が 12 年間あたためてきた“両親への想い”をヒントにしたオリジナル脚本を映画化した『台風家族』が9月6日(金)よりTOHOシネマズ梅田他で3週間限定ロードショーされる。

『クソ野郎と美しき世界』(18)のヒットも記憶に新しい草彅剛と、『箱入り息子の恋』(13)の市井昌秀監督が初タッグ!市井監督が 12 年間あたためてきた“両親への想い”をヒントにしたオリジナル脚本を映画化した『台風家族』が9月6日(金)よりTOHOシネマズ梅田他で3週間限定ロードショーされる。

両親が銀行強盗で2000万円を奪い、失踪してから10年が経ち、いまだに行方知れずの両親の仮想葬儀のために集まった、長男の小鉄(草なぎ剛)と妻の美代子(尾野真千子)、娘のユズキ(甲田まひる)、長女の麗奈(MEGUMI)、次男の京介(新井浩文)。末っ子の千尋(中村倫也)が現れぬまま始まった葬儀は、何事もなく終わり、財産分与が始まるかのようにみえたが…。両親失踪の謎を抱えながら、財産は譲らないと主張する小鉄の兄弟も呆れるクズっぷりをはじめ、次々に新たな展開を呼ぶ本作の珍騒動から、それでも憎めない家族の姿が浮かび上がる。

9月4日、TOHOシネマズ梅田で開催された『台風家族』舞台挨拶付先行上映会では、主演の草彅剛と市井昌秀監督が登壇し、「ツヨポン」という大歓声に感動の面持ち。公開の嬉しさで空回り気味だという草彅は、「カミカミ王子のつよっちゃんです」と場を和ませながら、「お客さんに見てもらって映画が完成するので、いつも以上に歓声を噛み締めています」と感動が止まらない様子で挨拶。市井昌秀監督も「無事9月6日から公開できることになり、スタッフだけでなく、この公開を応援してくださったみなさんのおかげです。こんなにたくさんの人がいらっしゃるということが当たり前ではないことを身に沁みて感じています」と感無量の表情で、一言一言噛み締めながら挨拶した。

9月4日、TOHOシネマズ梅田で開催された『台風家族』舞台挨拶付先行上映会では、主演の草彅剛と市井昌秀監督が登壇し、「ツヨポン」という大歓声に感動の面持ち。公開の嬉しさで空回り気味だという草彅は、「カミカミ王子のつよっちゃんです」と場を和ませながら、「お客さんに見てもらって映画が完成するので、いつも以上に歓声を噛み締めています」と感動が止まらない様子で挨拶。市井昌秀監督も「無事9月6日から公開できることになり、スタッフだけでなく、この公開を応援してくださったみなさんのおかげです。こんなにたくさんの人がいらっしゃるということが当たり前ではないことを身に沁みて感じています」と感無量の表情で、一言一言噛み締めながら挨拶した。

昨年の夏、栃木で最高気温を記録する酷暑の中撮影したという本作。「やっているときはこの映画大丈夫かなと心配でした。内容をよくわからずやっていたパターンだったけれど、出来上がった作品を見ると、市井監督すごいじゃないかと思って、監督を誤解していたことを反省しました」と草彅が言えば、市井監督は「天才役者の草彅さんがいますから。ちょっとどころじゃない喧嘩のシーンを、長回しで撮ったのですが、だんだん本人自身が喧嘩をしているみたいで、脂汗が出てくるのを狙っていました」と演出の手の内を明かした。

昨年の夏、栃木で最高気温を記録する酷暑の中撮影したという本作。「やっているときはこの映画大丈夫かなと心配でした。内容をよくわからずやっていたパターンだったけれど、出来上がった作品を見ると、市井監督すごいじゃないかと思って、監督を誤解していたことを反省しました」と草彅が言えば、市井監督は「天才役者の草彅さんがいますから。ちょっとどころじゃない喧嘩のシーンを、長回しで撮ったのですが、だんだん本人自身が喧嘩をしているみたいで、脂汗が出てくるのを狙っていました」と演出の手の内を明かした。

原作および脚本も執筆した市井監督は、草彅がキャスティングされてからは主人公、小鉄を当て書きしていることに触れ、「草彅さんが演じたことがないのではないかという、人間誰もが持っている汚い部分も書いています。セリフも、こんなセリフを草彅さんが言ったら面白いなというものを書きました」。草彅も小鉄役は今までで一番クズでめちゃくちゃしつこい役と断言しながら「そのクズさが、最後に大きな感動を生み出すような流れになっています。一番しつくこて、憎たらしい。その辺は大いに笑っていただけると思います」と愛すべきクズっぷりの小鉄役に自信をにじませた。

くしくも、この日は東京ドームでジャニーズ事務所社長・ジャニー喜多川さんのお別れ会が開催されたが、草彅は映画公開の喜びを語ると同時にそのことに自ら切り出し、

「今日は東京でジャニーさんのお別れ会があります。今の僕があるのはジャニーさんのおかげだと思っています。それぞれの場所からジャニーさんへの感謝の気持ちを忘れずに……(少し声を詰まらせ)たくさんのことを学んだので、これからもジャニーさんの教えを胸に抱いて、エンターテイメントの世界を歩んでいきたいと思います。ジャニーさん、本当に安らかにお眠りください。気持ちを強くもって、これからもエンターテイメントの世界で頑張っていきます!」と感謝の言葉を述べた。

さらに、『台風家族』の劇中で、小鉄が一人、個性的なダンスを踊るシーンについて「映画もすごくエンターテイメントになっていた、監督に打ち合わせで考えてきてと何度も言われていましたが、(ジャニーさんの)YOUやっちゃいなよ精神で、その場で考えて踊りました。小さい時からポンとステージに出されて頑張ってきた僕らなので、監督の要求に応えられると思ったんです」。市井監督も、「僕は考えてきたと思っていたんですけど(笑)本当に素晴らしいダンスでした」と絶賛。最後に「公開できたことが本当にありがたいです。いよいよ公開ですが、12年間ずっと待ちに待った日が9月6日になるので、本当に多くの人に見ていただきたいと思っています。よろしくお願いします」と公開にこぎつけた本作への思いを熱く語った。先が読めない展開にハラハラドキドキの、ブラックユーモア溢れる家族映画『台風家族』。最後に出るのは笑いか、涙か。ぜひ、劇場で確かめてほしい。

さらに、『台風家族』の劇中で、小鉄が一人、個性的なダンスを踊るシーンについて「映画もすごくエンターテイメントになっていた、監督に打ち合わせで考えてきてと何度も言われていましたが、(ジャニーさんの)YOUやっちゃいなよ精神で、その場で考えて踊りました。小さい時からポンとステージに出されて頑張ってきた僕らなので、監督の要求に応えられると思ったんです」。市井監督も、「僕は考えてきたと思っていたんですけど(笑)本当に素晴らしいダンスでした」と絶賛。最後に「公開できたことが本当にありがたいです。いよいよ公開ですが、12年間ずっと待ちに待った日が9月6日になるので、本当に多くの人に見ていただきたいと思っています。よろしくお願いします」と公開にこぎつけた本作への思いを熱く語った。先が読めない展開にハラハラドキドキの、ブラックユーモア溢れる家族映画『台風家族』。最後に出るのは笑いか、涙か。ぜひ、劇場で確かめてほしい。

(2019年 日本 108分)

監督・脚本:市井昌秀

出演:草彅剛、MEGUMI、中村倫也、尾野真千子、若葉竜也、甲田まひる、長内映里香、相島一之、斉藤暁、榊原るみ、藤竜也他

公式サイト → http://taifu-kazoku.com/

9月6日(金)よりTOHOシネマズ梅田他で3週間限定ロードショー

(文:江口由美、写真:河田真喜子)

『SHADOW/影武者』“2本で1膳”オリジナル影武者箸プレゼント!

◆提供:ショウゲート

◆プレゼント数:3名様

◆締め切り:2019年9月15日(日)

◆公式サイト: http://shadow-movie.jp/

2019年9月6日(金)~大阪ステーションシティシネマほかにて全国ロードショー!

武侠アクションの新時代を切り開く、傑作エンターテインメント!!!

『HERO』(02)、『LOVERS』(04)のチャン・イーモウ監督と主要スタッフが再タッグを組み「三国志」の〈荊州争奪戦〉をダイナミックにアレンジ。武侠アクションの新時代を切り開く、傑作エンターテインメントが誕生。監督が「自分が本当に撮りたい物語と巡り合った」と語る本作は、「第75回ベネチア国際映画祭」にて絶賛され、海外のレビューサイト「Rotten Tomatoes」では支持率95%(19年5月31日時点)をたたき出し、“Fresh”と高評価を獲得。そして、「第55回金馬奨」4部門受賞、アジア版アカデミー賞「第13回ASIAN FILM AWARDS」では最多の4部門受賞、米エンタメ誌の「バラエティ」が発表した<2018最も期待される映画20本>に選出され、国内外から高評価を得ている。

主演は、『戦場のレクイエム』(07)での演技で高い評価を受けて以来、『人魚姫』(16)、『ドラゴン・フォー秘密の特殊捜査官』シリーズなどに出演する中国を代表する唯一無二の俳優・ダン・チャオ。観るものを魅了するダン・チャオが今回演じるのは、頭脳明晰で武芸の達人でもある沛(ペイ)国の重臣・都督(トトク)とその影武者の1人2役。筋骨隆々な影武者から20kg減量し病んだ都督役に挑み、鬼気迫る演技で圧倒する。

都督の大輪の華のように優美な妻には、歴史ドラマ「宮廷の諍い女」(11)で国際エミー賞女優部門ノミネート、歴史ドラマ「月に咲く花の如く」(17)で主演を務め、「第31回飛天奨」で優秀女優賞に輝き、ダン・チャオと私生活でも夫婦であるスン・リー。監督は、興行収入40億円を超え社会現象にもなった『HERO』(02)を手掛け、続く『LOVERS』(04)では、興行収入22億円を超え、武侠アクションの一時代を築いた中国の巨匠・チャン・イーモウと豪華な顔ぶれが揃った。

<STORY>

時は戦国時代、沛(ペイ)国が領土を、敵の炎国に奪われて20年。若くしてトップを継いだ王は、敵と休戦同盟を結び、平和だが屈辱的な日々に甘んじていた。奪還を願う男たちの燃え上がる闘志を束ねているのが、頭脳明晰で武芸の達人の重臣・都督(トトク)だ。都督は敵の将軍にして最強の戦士・楊蒼(ヤン・ツァン)に、手合わせを申し込む。彼の勝手な行動に怒り狂う王だが、実は目の前の都督は影武者で、本物の都督は自分の影に、自由と引き換えに敵地での大軍との戦いを命じていた。そして王も、ある作戦を秘めていた。果たして、影武者を待つのは光か闇か、それとも──?

時は戦国時代、沛(ペイ)国が領土を、敵の炎国に奪われて20年。若くしてトップを継いだ王は、敵と休戦同盟を結び、平和だが屈辱的な日々に甘んじていた。奪還を願う男たちの燃え上がる闘志を束ねているのが、頭脳明晰で武芸の達人の重臣・都督(トトク)だ。都督は敵の将軍にして最強の戦士・楊蒼(ヤン・ツァン)に、手合わせを申し込む。彼の勝手な行動に怒り狂う王だが、実は目の前の都督は影武者で、本物の都督は自分の影に、自由と引き換えに敵地での大軍との戦いを命じていた。そして王も、ある作戦を秘めていた。果たして、影武者を待つのは光か闇か、それとも──?

監督:チャン・イーモウ

脚本:チャン・イーモウ、リー・ウェイ

出演:ダン・チャオ、スン・リー、チェン・カイ

2018年/中国/カラー/中国語/116分/PG12

原題:SHADOW

©2018 Perfect Village Entertainment HK Limited Le Vision Pictures(Beijing)Co.,LTD Shanghai Tencent Pictures Culture Media Company Limited ALL RIGHTS RESERVED

公式サイト: http://shadow-movie.jp/

2019年9月6日(金)~大阪ステーションシティシネマほかにて全国ロードショー!

(オフィシャル・リリースより)

METライブビューイングアンコール上映2019

《神戸国際松竹》&《なんばパークスシネマ》共通ペア招待券プレゼント!

◆提供:松竹

◆プレゼント数:3組6名様

(METライブビューイングアンコール上映2019 )

【下記の各劇場の対象期間に限り、上映される演目の中から1作品を1回のみご覧いただけます】

◆なんばパークスシネマ (大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス 8F / 050-6864-7125)

対象期間:8月23日(金)~9月19日(木)

◆公式サイト: https://www.shochiku.co.jp/met/news/1993/

◆締切:2019年8月17日(土)

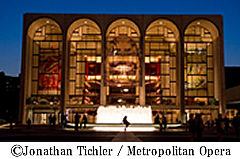

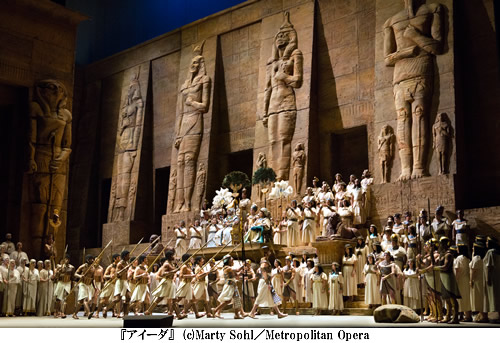

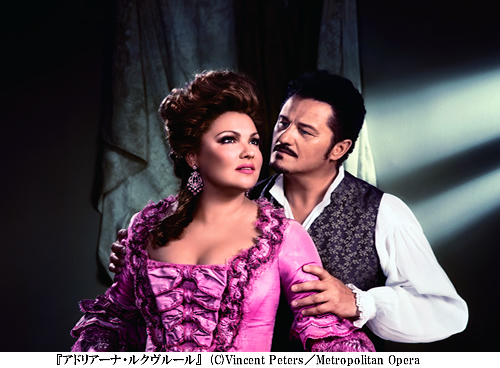

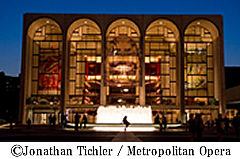

世界最高峰のメトロポリタン・オペラ(通称:METメト)の最新公演を映画館で上映する「MET ライブビューイング」。ダイナミックな音響と多彩なカメラワークに加え、生の劇場でも観られない舞台裏や出演者へのインタビューも収録。2018-19 シーズンも世界中のオペラファンを熱狂させた名舞台の数々が新たに加わり、早くもアンコールとしてスクリーンに還って参ります!

世界最高峰のメトロポリタン・オペラ(通称:METメト)の最新公演を映画館で上映する「MET ライブビューイング」。ダイナミックな音響と多彩なカメラワークに加え、生の劇場でも観られない舞台裏や出演者へのインタビューも収録。2018-19 シーズンも世界中のオペラファンを熱狂させた名舞台の数々が新たに加わり、早くもアンコールとしてスクリーンに還って参ります!◆追悼 ドナルド・キーン先生~MET に長年通い、オペラ愛好家として知られたキーン先生によるオペラベスト10から上映。

【料金】一般:3,100円 学生:2,100円 (税込)

【リピーター割引】劇場窓口購入に限り、アンコール上映2019 ご鑑賞済み座席指定券の提示で300円引き。(学生対象外)

◆関西上映の詳細はこちら: https://www.shochiku.co.jp/met/wp/wp-content/uploads/2019/06/METenchore2019KANSAIschedule.jpg

◎世界最高峰のオペラの感動をお近くの映画館で!

ニューヨークのリンカーン・センターに位置する世界屈指のオペラハウス、メトロポリタン歌劇場。その最新公演を映画館で上映する「METライブビューイング」は、世界のトップ歌手たちの夢の競演、最高のオーケストラ、刺激的な演出の数々を、リーズナブルな価格でお楽しみいただける画期的なオペラ・エンターテインメント!初心者からオペラ通までを虜にする選りすぐりの名演の数々をお楽しみください!

ニューヨークのリンカーン・センターに位置する世界屈指のオペラハウス、メトロポリタン歌劇場。その最新公演を映画館で上映する「METライブビューイング」は、世界のトップ歌手たちの夢の競演、最高のオーケストラ、刺激的な演出の数々を、リーズナブルな価格でお楽しみいただける画期的なオペラ・エンターテインメント!初心者からオペラ通までを虜にする選りすぐりの名演の数々をお楽しみください!

(プレスリリースより)

METライブビューイングアンコール上映2019

《神戸国際松竹》限定ペア招待券プレゼント!

◆提供:松竹

◆プレゼント数:3組6名様

(METライブビューイングアンコール上映2019 )

【下記の対象期間に限り、上映される演目の中から1作品を1回のみご覧いただけます】

◆神戸国際松竹 (兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6 神戸国際会館11F / 078-230-3580)

◆詳細なスケジュールは公式サイトをご覧下さい⇒ https://www.shochiku.co.jp/met/news/1993/

◆締切:2019年7月26日(金)

世界最高峰のメトロポリタン・オペラ(通称:METメト)の最新公演を映画館で上映する「MET ライブビューイング」。ダイナミックな音響と多彩なカメラワークに加え、生の劇場でも観られない舞台裏や出演者へのインタビューも収録。2018-19 シーズンも世界中のオペラファンを熱狂させた名舞台の数々が新たに加わり、早くもアンコールとしてスクリーンに還って参ります!

世界最高峰のメトロポリタン・オペラ(通称:METメト)の最新公演を映画館で上映する「MET ライブビューイング」。ダイナミックな音響と多彩なカメラワークに加え、生の劇場でも観られない舞台裏や出演者へのインタビューも収録。2018-19 シーズンも世界中のオペラファンを熱狂させた名舞台の数々が新たに加わり、早くもアンコールとしてスクリーンに還って参ります!◆追悼 ドナルド・キーン先生~MET に長年通い、オペラ愛好家として知られたキーン先生によるオペラベスト10から上映。

【料金】一般:3,100円 学生:2,100円 (税込)

【リピーター割引】劇場窓口購入に限り、アンコール上映2019 ご鑑賞済み座席指定券の提示で300円引き。(学生対象外)

◆関西上映の詳細はこちら: https://www.shochiku.co.jp/met/wp/wp-content/uploads/2019/06/METenchore2019KANSAIschedule.jpg

2019年8 月 2 日(金)~9 月 26 日(木) 神戸国際松竹にて上映

【解説付き上映イベント開催!】

◎世界最高峰のオペラの感動をお近くの映画館で!

ニューヨークのリンカーン・センターに位置する世界屈指のオペラハウス、メトロポリタン歌劇場。その最新公演を映画館で上映する「METライブビューイング」は、世界のトップ歌手たちの夢の競演、最高のオーケストラ、刺激的な演出の数々を、リーズナブルな価格でお楽しみいただける画期的なオペラ・エンターテインメント!初心者からオペラ通までを虜にする選りすぐりの名演の数々をお楽しみください!

ニューヨークのリンカーン・センターに位置する世界屈指のオペラハウス、メトロポリタン歌劇場。その最新公演を映画館で上映する「METライブビューイング」は、世界のトップ歌手たちの夢の競演、最高のオーケストラ、刺激的な演出の数々を、リーズナブルな価格でお楽しみいただける画期的なオペラ・エンターテインメント!初心者からオペラ通までを虜にする選りすぐりの名演の数々をお楽しみください!

(プレスリリースより)