◼日時 : 11 月 15 日 (金) 11:00~11:30 ※上映後イベント

◼会場 : MOVIX 八尾 スクリーン2

(大阪府八尾市光町2丁目3 アリオ八尾 4F )

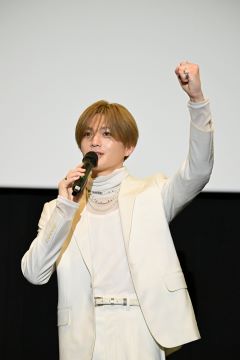

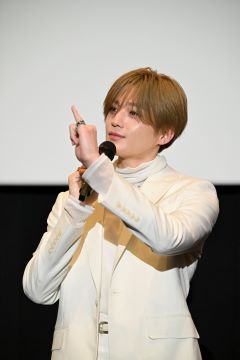

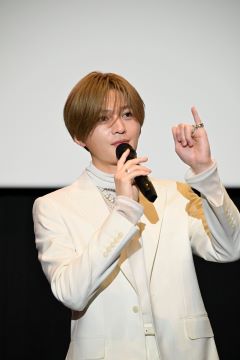

◼登壇者:八木勇征 ※敬称略

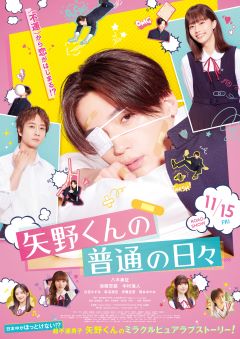

<超不運男子>矢野くんのミラクルピュアラブストーリー『矢野くんの普通の日々』が本日から全国公開。11 月 15 日(金) 公開初日を記念し、リニューアルオープンした MOVIX 八尾にて初日舞台挨拶が実施され、主演の八木勇征が登壇した。

公開初日という記念すべき舞台挨拶に八木は、「大阪のこの地で初めて舞台挨拶ができて、すごく光栄ですし、皆さんと1日楽しんでいけたらなと思います」と挨拶。そして「朝早くから、皆さんありがとうございます!」と観客に向けて感謝を伝えた。

ライブなどでも大阪に来る機会が多いということで、大阪の観客の印象を聞かれた八木は「やっぱり皆さんお声が大きいなって思います。歓声が上がるときも、普通にやってる時よりも 1.5 倍に聞こえます。」と回答。また、同事務所の片寄涼太や、FANTASTICS のメンバーである中島颯太が大阪出身であるなど、身近に大阪出身者がいるということで、大阪の印象を聞かれた八木は「皆さん話がめちゃめちゃ上手というか。大阪の方の喋ってる時のテンポ感があって。僕も(中島)颯太とずっと一緒にいるので、大阪のテンポ感になってきてて。颯太から『勇征くんって会話のテンポ感良いっすよね』で言われて、『あざっす』みたいな(笑)」と、大阪への親近感を見せ、会場の空気を和ませた。

本日は 「MOVIX 八尾 リニューアルオープン記念」ということもあり、リニューアル後初の舞台挨拶を自身が務めたことに対して、ガッツポーズで喜びを見せた。また、関西発として本劇場に導入された3面ライブスクリーンについて聞かれた八木は、「アクションがめちゃくちゃ映えそうですよね!それこそ『HiGH&LOW』シリーズとか。アクションが多い作品が観たいです」と回答。さらに3面スクリーンを使った演出として「いつかまた主演ができて、FANTASTICS でその主題歌をできたら、八尾に(メンバー)全員を連れてきてパフォーマンスができたら」と答え、会場は期待の拍手に包まれた。

本日は 「MOVIX 八尾 リニューアルオープン記念」ということもあり、リニューアル後初の舞台挨拶を自身が務めたことに対して、ガッツポーズで喜びを見せた。また、関西発として本劇場に導入された3面ライブスクリーンについて聞かれた八木は、「アクションがめちゃくちゃ映えそうですよね!それこそ『HiGH&LOW』シリーズとか。アクションが多い作品が観たいです」と回答。さらに3面スクリーンを使った演出として「いつかまた主演ができて、FANTASTICS でその主題歌をできたら、八尾に(メンバー)全員を連れてきてパフォーマンスができたら」と答え、会場は期待の拍手に包まれた。

映画単独初主演ということで、座長を務めた気持ちを聞かれると「座長って、みんなを引っ張って、すごく責任感もあって、結構プレッシャーがかかるような立ち位置なのかなと思っていたんですけど。でも何より楽しい現場だったなと思ってほしいので、そういうことを心がけていました。」と答えた。さらに「ただ座長っていうだけで、本当は他の共演者の方々やスタッフの皆さんに支えてもらって、作品に集中して取り組めているんだなっていうことをすごく感じた期間だった」と振り返り、「おいしい差し入れはできたんじゃないかと思います(笑)」と、座長として現場の空気を大事にしていたことを語った。

演技について、新城毅彦監督とどのような話をされたのかと聞かれると、「初めてのクランクインの時は、『たたずまいが、ちょっと 27 歳だね』と言われたのが、お芝居に対してのファーストコンタクトだったんですが(笑)でもそれからは、僕からこうした方がもっと良くなるかもって提案させていただいたり、色々話し合いながら撮影していく関係値にはなれたと思います」と回答。また、「僕一人だったら、17 歳の矢野くんの世界観にはなっていなかったと思う。それこそ池端(杏慈)さんだったり、他の共演者もフレッシュな 10 代の方が多かったので、羽柴役の(中村)海人だったり、僕だったり、27 歳組が見事に若返らせてもらったなと思います。」と、改めて共演者への感謝を語った。

演技について、新城毅彦監督とどのような話をされたのかと聞かれると、「初めてのクランクインの時は、『たたずまいが、ちょっと 27 歳だね』と言われたのが、お芝居に対してのファーストコンタクトだったんですが(笑)でもそれからは、僕からこうした方がもっと良くなるかもって提案させていただいたり、色々話し合いながら撮影していく関係値にはなれたと思います」と回答。また、「僕一人だったら、17 歳の矢野くんの世界観にはなっていなかったと思う。それこそ池端(杏慈)さんだったり、他の共演者もフレッシュな 10 代の方が多かったので、羽柴役の(中村)海人だったり、僕だったり、27 歳組が見事に若返らせてもらったなと思います。」と、改めて共演者への感謝を語った。

MCが FANTASTICS のメンバーから、”矢野くんのキャラクターはそのまま八木くんだった”と聞いたことを伝えると、「そうなんですね(笑)こんなイメージなんだ(笑)」と照れくさそうにリアクションし、「でも似てるなって部分は、アクシデントとか色々起こすきっかけになるのは僕なんですけど。あと良いように言うと、何事に対しても 100%の気持ちで、感情で動くことだったり、中途半端が無いところは、自分と矢野君は近い部分なんじゃないかなと思います」と、矢野くんと自身の共通点を答えた。

また、主人公の矢野くんが「超不運男子」ということにちなみ、最近起きた不運エピソードを聞かれると、カバンを紛失したエピソードを披露。行きつけの蕎麦屋でカバンがないことに気づき、「無銭飲食になるじゃん」と焦ったところ、「(木村)慧人が歩いてお店に来てくれて。代わりに(お金を)貸してくれて、無事に無銭飲食にならずに済みました(笑)」と話し、会場もホッとした笑いに包まれた。

また、主人公の矢野くんが「超不運男子」ということにちなみ、最近起きた不運エピソードを聞かれると、カバンを紛失したエピソードを披露。行きつけの蕎麦屋でカバンがないことに気づき、「無銭飲食になるじゃん」と焦ったところ、「(木村)慧人が歩いてお店に来てくれて。代わりに(お金を)貸してくれて、無事に無銭飲食にならずに済みました(笑)」と話し、会場もホッとした笑いに包まれた。

上映後の舞台挨拶ということで、もう一度観る際に注目してほしいポイントを聞かれると、「矢野くんがケガをするシーンは、『HiGH&LOW』シリーズのアクションチームの方々と一緒に撮ったんですけど、怪我をする時の勢いとかインパクトだったりとか、そういったところは結構細かくやって撮影してたので、そこはもう1回見ても楽しんでもらえそうなポイントじゃないかと思います」と回答。また、観客へ好きだったシーンを質問し、そのシーン撮影時の裏話を披露する一幕もあった。

笑いの絶えない舞台挨拶もあっという間に終了の時間に。最後に八尾に集まった大阪の観客に向けて、「八尾のみんな、今日は舞台挨拶に来てくれてほんまにありがとう~!ぜひ、『やのひび』をみんなに広めてな!」と、関西弁と指切りポーズを披露すると、会場も大盛り上がり!集まったファンに向けて大ヒットの約束をし、記念すべき大阪・八尾での初日舞台挨拶は大盛況で幕を閉じた。

『矢野くんの普通の日々』

主演:八木勇征

出演:池端杏慈 中村海人 白宮みずほ 伊藤圭吾 新沼凜空 筒井あやめ

原作:田村結衣「矢野くんの普通の日々」(講談社「コミック DAYS」連載)

監督:新城毅彦 脚本:杉原憲明 渡辺啓 伊吹一 音楽:信澤宣明

主題歌:Yellow Yellow/FANTASTICS from EXILE TRIBE (RhythmZONE)

企画製作:HI-AX 制作プロダクション:ダブ

配給:松竹

クレジット:©2024 映画「矢野くんの普通の日々」製作委員会 ©田村結衣/講談社

公式サイト:https://movies.shochiku.co.jp/yanohibi-movie/news/20241117/

映画『矢野くんの普通の日々』全国公開中!

(オフィシャル・レポートより)