『ARCO/アルコ』

特製クリアファイル( A5サイズ 2枚 ) プレゼント!

◆提 供: AMGエンタテインメント

◆募集人数: 10 名様

◆締め切り:2026年4月24日(金)

◆公式サイト: https://arco-movie.jp

2026年4月24 日 ( 金 ) ~TOHOシネマズ日比谷ほか全国公開

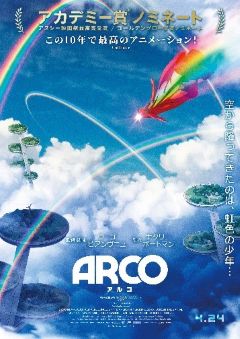

ゴールデン・グローブ賞アニメーション作品賞ノミネート、“アニメーション界のアカデミー賞”第53回アニー賞5部門ノミネート、2025年ナショナル・ボード・オブ・レヴュー賞アニメーション映画賞受賞、第38回ヨーロッパ映画賞アニメーション映画賞受賞、そして本年度アカデミー賞長編アニメ映画賞ノミネート・最有力候補作品『ARCO/アルコ』が、4月24日(金)よりTOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開となります。

時を超え虹を通じて空から降ってきた10歳の少年アルコと、

気候変動により荒廃した世界で生きる少女アイリス。

その出会いは、世界をも変える冒険の始まりだった。

ナタリー・ポートマンが製作総指揮を務め、CHANELが協賛に名乗りを上げ、気鋭NEONが配給権を獲得。「この10年で最高のアニメーションの映画の一つ」「知性と感情がせめぎ合う、野心的で唯一無二の冒険譚」「E.T.と宮崎駿の世界をつなぐような、色鮮やかで心ときめく冒険」「エコロジーやAIといった現代の問いを、胸を打つ物語へと昇華させている」など世界各国の映画祭が絶賛。ロマンとスリルに満ち、世界が涙した感動のSF冒険ファンタジーがついに日本公開となる。

近未来を舞台に虹色スーツの少年と少女が織りなす、どこか懐かしく温かい物語を、鮮やかな色彩のアニメーションで独創的に表現したのは、本作が長編アニメーションデビューとなるウーゴ・ビアンヴニュ監督。事実ではなく“感覚としての真実”を最も美しく描き出せる手法であるとして2Dアニメーションを採用。「本作は大人と子どもが一緒に楽しめる作品であり、若い頃に心を動かされた冒険譚。“明日”ではなく、“明後日”を想像することへと導いてくれる、人間が自然と調和しながら生きる素朴な日常への回帰の物語」を目指したという。5年の歳月をかけて完成した本作は、想像力と希望、そして未来への責任を描いた、現代に響くヒューマニズムの物語として完成した。

【STORY】未来から落ちてきた少年が、私たちの“いま”を救う。

変動が進んだ2075年。10歳の少女アイリスは、虹色の謎の物体が空から落ちてくるのを目撃する。それは、虹色の飛行スーツでタイムトラベルが可能な遠い未来から不時着した少年アルコだった。未来へ帰る手がかりを求めるアルコと、現実に縛られたアイリスは、虹色のスーツに秘められた謎を追いながら未来への帰還=虹の道を探す旅に出る。しかし謎の三つ子らから追撃され・・・。

監督・脚本 :ウーゴ・ビアンヴニュ

脚本:フェリックス・ド・ジブリー

製作:フェリックス・ド・ジブリー、ソフィー・マス、ナタリー・ポートマン

アニメーション監督:アダム・シラード

編集:ナタン・ジャカード

音楽:アルノー・トゥロン

2025年/フランス/88分/カラー/ビスタ/5.1chサラウンド/字幕翻訳:浜本裕樹/原題:ARCO/映倫:G

配給:AMGエンタテインメント ハーク

©2025 Remembers / mountainA / France 3 CINEMA

公式サイト:https://arco-movie.jp

2026年4月24日(金)~TOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開

(オフィシャル・リリースより)