大阪・関西万博の会期に合わせ、初の夏開催となる第21回大阪アジアン映画祭が、2025年8月29日(金)から9月7日(日)までABCホール、テアトル梅田、Tジョイ梅田、大阪中之島美術館で開催される。

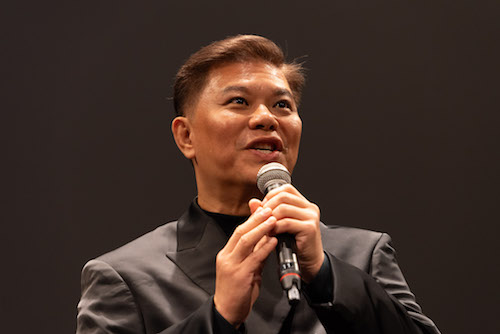

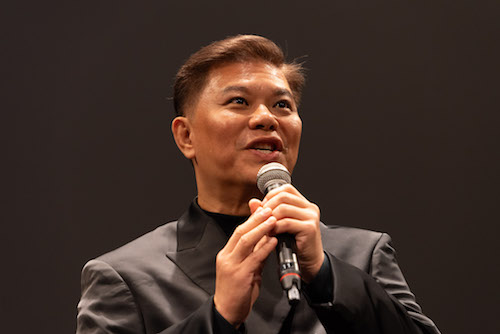

今年春の第20回に引き続き、年に2度の開催という特別な回において、どのような狙いでプログラミングを行なったのかなど、同映画祭の暉峻創三プログラミング・ディレクターに詳しくお話を伺った。

■OAFF2025EXPOオープニングのために修復された『万博追跡』

――― 年に2回映画祭を開催するというのは色々ご苦労があったかと思いますが、作品選定面ではいかがでしたか?

暉峻:3月中旬に第20回を開催し、8月末に第21回の開催と、厳密には半年も空いていないタイミングですし、毎年秋に開催する東京国際映画祭(以降TIFF)や東京フィルメックスより前の時期に、しかも後から割り込むような形で開催するのは、業界の常識からすればかなり無茶苦茶と言われても仕方がないタイミングでした。大阪アジアン映画祭に出品することは、事実上TIFFやフィルメックスには選ばれなくてもよいという決断をしたことを意味しますから。ただ、その状況下で世界初上映や日本初上映となる作品が予想以上に集まり、そこはありがたいことだと思っています。

―――長年大阪アジアン映画祭(以降OAFF)をウォッチしていると、今回のオープニングとクロージングは例年以上にチャレンジングな作品選定になっていますね。

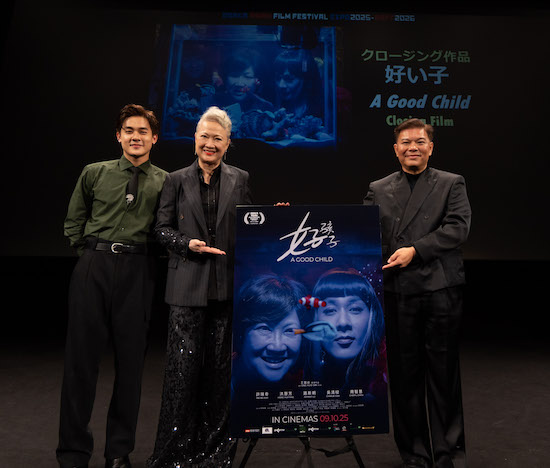

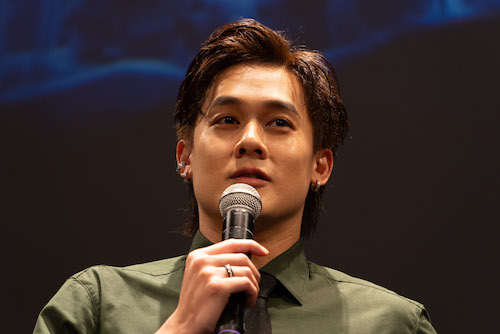

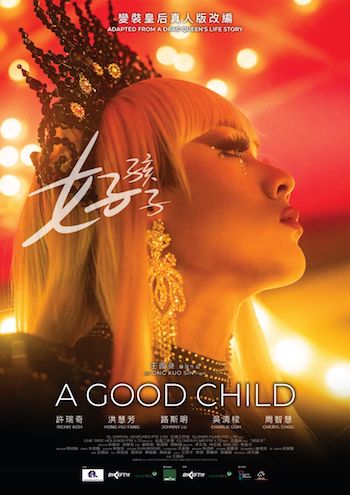

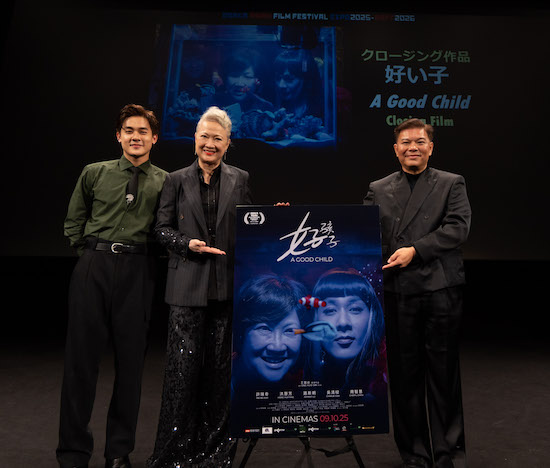

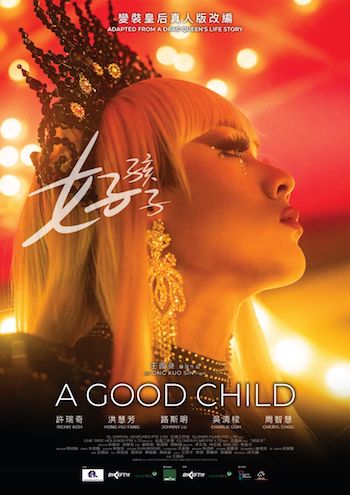

暉峻:OAFFの場合は、オープニングにできたてホヤホヤの新作の外国映画を上映し、クロージングに新作日本映画という割り当てが多かったのですが、今回はオープニングを『万博追跡』(1970、OAFFでは2Kレストア版)という旧作にしたこともあり、クロージングは自然と「日本映画限定で」という考え方ではなくなってきた。純粋にクロージングにふさわしい作品を探していく中で出会ったのが、シンガポール映画『好い子』でした。出来の良い作品だったので、最初はどこかの部門に入れたいと思っていた程度でしたが、他の映画祭に出品する気はなくOAFFがワールドプレミア(世界初上映)になることがわかり、クロージングに決めたという経緯があります。オープニングの『万博追跡』も2Kレストア版ではワールドプレミアになるので、オープニング&クロージングが共にワールドプレミアになりました。OAFFの歴史でもまだ2回目(1回目はOAFF2023、OP『四十四にして死屍死す』/CL『サイド バイ サイド 隣にいる人』)なんですよ。

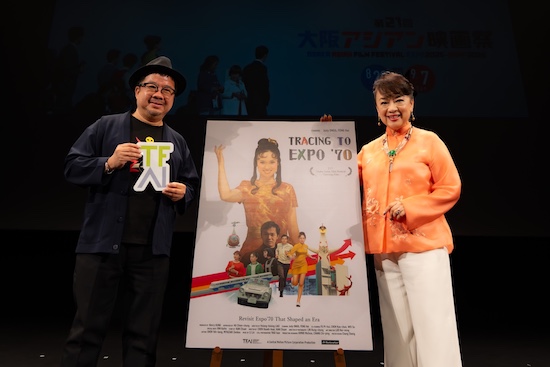

―――8月29日に開催されるオープニングセレモニーでは、『万博追跡』主演のジュディ・オングさんがゲスト登壇されますね。OAFFの歴史に残るであろうビッグゲストです。

暉峻:大阪・関西万博の時期にOAFFを開催するにあたり、『万博追跡』という映画を発掘できたということで、ジュディさんも映画祭に対して非常に協力的で既にコメントも寄せてくださっています。そもそも『万博追跡』を上映できることが奇跡的なんですよ。

―――と言いますと?

暉峻:通常、映画祭は特にその映画祭のために作られたというわけではない映画をプログラミングディレクターが選定していきますが、『万博追跡』の2Kレストア版はOAFFのためにレストア版を制作してくれたといっても過言ではないのです。

―――そんなことが可能なのですか?

暉峻:他の映画祭でも、まずないことでしょうね。というのも、『万博追跡』は決して台湾映画史上で知られた映画ではなかった。作られた当時は他の一般的な作品と同様に宣伝されて台湾で公開していた作品ですが、50年以上経った今、台湾の映画業界の人たちもこの映画の存在を忘れていたんですよ。

今回は、OAFFから『万博追跡』が台湾のフィルムアーカイブに保存されていないかを問い合わせました。当初はプリントの状態が良ければ、35ミリフィルム上映をどこか劇場を借りてやってもいいのではという想定だったのです。すると、台湾側からこんな映画があることを教えてくれたことへの感謝のメッセージと共に、TFAI(台湾・国家電影及視聴文化中心)によるクラシック作品修復事業として全額台湾側の負担で『万博追跡』の修復作業とデジタル化を行っていただけることになりました。通常かなり時間のかかる作業なのですが、OAFFのオープニングに間に合うように、かなり急ピッチで作業を進めてくださったんですよ。このオープニングを目指して、2Kレストア版を作ってくれたというのは、通常のワールドプレミアより意義深いですね。

■台湾映画出演時代のジュディ・オングと、映画史を再解釈するTFAIの活動に光を当てる

―――なるほど。それは本当に意義深いですね。主演のジュディ・オングさんは、日本では79年の大ヒット曲「魅せられて」のイメージが強いと思います。ジュディさんが台湾で俳優活動をしていた当時のことを教えてもらえますか?

暉峻:実は、TIFFアジアの風部門のプログラミングディレクターをしていた2003年に、“「魅せられて」前夜—ジュディ・オングの台湾映画時代”という特集名で、ジュディさんが「魅せられて」で大ブレイクする以前の70年代前半に、彼女が出演していた台湾映画3本を特集上映したことがあります。そのときも、ジュディさんは非常に協力的で、上映後に登壇するだけではなく、「魅せられて」を歌ってくださることもありました。

ジュディさんは「魅せられて」で、日本で歌手として売れる以前は台湾映画によく主演級で出演していました。当時のジュディさんは、演技だけではなく、歌も踊りも上手なトップアイドルとして売り出されており、出演作はどれも台湾映画のイメージを覆すような、煌びやかでオシャレな作品なんです。

70年代前半は台湾と日本を行き来する非常に多忙な日々を送り、次々と出演をこなしておられたので、作品によっては自分の出演作の完成版をじっくりとご覧になる時間もなかったそうで、会期中も観客として特集した作品を連日観に来てくださり、会場で泣いているお客さんがジュディさんだったというエピソードもありましたね。今回の『万博追跡』もソフト化されていない作品なので、ジュディさんにとっても懐かしいことでしょうし、おそらく舞台挨拶の後、一緒にご覧になるのではないでしょうか。

―――懐かしい台湾映画と共に、ジュディさんの魅力を再発見という趣ですね。他にも小特集<台湾クラシックスとTFAIのレストア成果>では4本のデジタル・リマスター版が上映されます。

暉峻:台湾で国立映画アーカイブ的役割を果たしているのがTFAIです。今回のOAFFは裏テーマとして、TFAIの活動を日本や海外に広く知ってもらうことを掲げています。デジタル修復は修復のクオリティーだけに関心が集まりがちですが、どんな作品を選んで修復するかも重要なポイントだと思うのです。ホウ・シャオシェンやエドワード・ヤンなど台湾映画史上の名作はデジタル・リマスター版製作をすでに行っているのですが、TFAIは、これまでの台湾映画史の常識からして、これはデジタル・リマスター化の候補にはならないだろうと思うような隠れた名作を見つけて、修復を行っているのです。

これから、リマスター化することで新たに発見される映画も今後増えていくでしょうし、『万博追跡』もその一本になっています。そのように映画史を再解釈しているということも含めて、TFAIのデジタル・リマスター事業は素晴らしいと思っているので、ぜひ注目していただきたいですね。

―――これまでも台湾語映画の小特集がありましたが、今回はオープニング作品も含まれているのが特徴ですね。

暉峻:やはりお客さまは、新作のプレミア上映への期待値が高いので、年に1、2本は旧作を上映してはきましたが、なかなか旧作をまとめて特集することが難しかった。今回は、TIFFと開催時期が近く、新作が集まりにくいと想定していたので、逆にクラッシックの作品を紹介する回とするには絶好のチャンスだと思いました。そこでTFAIの活動は一番注目したいところだったので、台湾のクラッシック作品を特集することにしました。

作品選定では、例えばある監督や潮流に属するものを集中して紹介する方向性もあり得ましたが、今回はこんな側面もあり、またこんな別の側面もあるというバラエティー豊かな、さまざまな作品をお見せするという形にしました。お客さまがそれぞれの作品に興味を持ってもらえたら、さらにそれぞれをタイプごとやジャンルごとに深掘りし、さらにお見せしたい作品はたくさんあるんですよ。ですから、ご覧になるみなさんが興味を持つきっかけにしていただければと思って考えたプログラムです。

■田中未来という才能とインディ・フォーラム部門注目短編

―――インディ・フォーラム部門では、久しぶりに「焦点監督:田中未来」として田中監督の3作品が上映されます。個人的にも注目しているのですが。

暉峻:もちろん、こんな才能を持っている人がいるという驚きが大きかったこともありますが、今回は『ジンジャー・ボーイ』がこの5月のカンヌ国際映画祭オフィシャルセレクションにて、映画学校で制作された作品が上映されるラ・シネフ部門で3等賞を受賞したので、タイミングも良かったです。田中さんはENBUゼミナール出身なのですが、コンペティション部門に入選した『ルノワール』の早川千絵さんもENBUゼミナール出身ですし、注目のENBUゼミナール出身監督という点も、田中さんを焦点監督として紹介するポイントになりました。インディ・フォーラム部門の寺嶋環さん(『糸の輪』)もENBUゼミナール出身ですね。ちなみに『ジンジャー・ボーイ』はラ・シネフ部門の3等賞でしたが、1等賞を受賞した作品も今回のOAFFで上映されるんですよ。特別注視部門に入っている韓国映画『初めての夏』(ホ・ガヨン監督)がそれです。

―――他に今は関西に拠点を移して活動しておられる野原位監督の短編『息子の鑑』もワールドプレミアですね。主演の津田健次郎さんは人気声優ですが、今や俳優としてもドラマで大活躍中です。

暉峻:この作品をワールドプレミアで上映できるのは、本当に光栄なことです。ワンカットごとの強度がただものではなく、冒頭の数カットでもう、これは凄い作品だと確信しました。

―――『息子の鑑』と同じ短編プログラムCの『まっすぐな首』も空音央監督×安藤サクラのタッグで、みなさん注目されているのでは?

暉峻:空音央監督と安藤サクラさん、いずれも人気がありますし、映画祭的に興味深かったのは、この作品は製作国が日本と中国で、中国側から応募があったんですよ。キャスティングや作品の舞台も含めて、完全に日本映画としてご覧いただけますが、新しい時代を感じさせますね。つい先日ロカルノ国際映画祭でワールドプレミアされましたが、新人監督対象ではなく既に作家として名声を確立した監督による短編のみを集めたコンペ部門でグランプリを獲得しました。

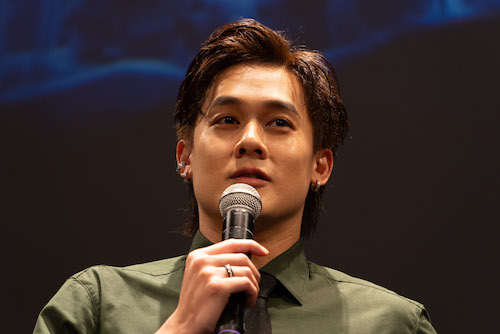

―――空音央監督の『HAPPY END』でスクリーンデビューを果たした栗原颯人さんが、田中監督の最新作『ブルー・アンバー』で主演と、その流れも魅力的ですね。

暉峻:田中さんはすごく多作な監督で、さきほどのカンヌ以降2本の新作があり、そのうちの一本が『ブルー・アンバー』です。何を撮らせても画になるという才能の持ち主で、これから知られるようになれば、その画をちょっと観ただけで「これは田中監督の作品」だと分かるのではないでしょうか。独特の場面の切り取り方や進行の仕方をする、かなり個性が強い監督ですね。

■新しい潮流を体感するブータン映画

―――コンペティション部門『アイ、ザ・ソング』、特別注視部門『橋』と、ブータン映画が2本入選しており、何か新しい潮流を感じさせますね。

暉峻:ブータンは映画自体がそれほど作られておらず、OAFFへの応募も数えるほどしかないのが通常ですが、今回は応募されている作品が全て合格点以上ぐらいのクオリティーであることにまず驚きました。ブータン映画界がかなり充実し、面白い兆候を見せていることは審査の初期段階から体感できたんですよ。

これまでOAFFで上映してきたブータン映画では、ケンツェ・ノルブ(OAFF2017『ヘマヘマ:待っている時に歌を』)やパオ・チョニン・ドルジ(OAFF2021『ブータン 山の教室』)など、最初から海外の人に見せる企画とも考えられるようなちょっと特別な作家たちを紹介してきたのですが、今回は海外の人にも十分通じる内容ですが、同時にブータン国内のお客さまに向けて問いかけるタイプの作品です。それが偶然にも同じ年に2本入選するのは、歴史的な事件だと思います。

―――これまでのOAFFを振り返っても、そういう「歴史的な事件」が次の潮流になっていくことがよくわかります。

暉峻:OAFF2022でモンゴル映画『セールス・ガール』(アジア映画傑作選で『セールス・ガールの考現学』のタイトルで9/6上映)を紹介しましたが、我々が持っているモンゴルやモンゴル映画のイメージがガラリと変わったと思うのです。それまで描かれてきた、大草原の中、人々はゲルで生活しているというイメージから脱し、都会の姿や都会人として生きている姿を目の当たりにした作品でした。

今回のブータン映画も、『アイ、ザ・ソング』はポルノ動画の被害者を描き、国を問わずどこにでもありうる話ですし、短編の『橋』はワンシチュエーションドラマに近いのですが、自殺しようとする青年の話で、ブータンをオリエンタリズム的な目線で捉えた作品ではない、生々しい現代生活が写っている作品です。ブータンと言えば『幸せの国』というイメージでしたが、この2本を観てもらえれば、ブータンやブータン映画に対するイメージが変わると思います。

■コンペで注目の中国映画と日本の『シャンバラストーリー』

―――あと、中国映画も若手作家の新しい息吹を感じる作品が揃っていますね。

暉峻:中国は色々紹介してきましたし、OAFF以外でも多数紹介されていますが、実は今回は入選させたい作品が今回実際に上映する4作品の倍以上あったぐらい充実していましたね。

日本でロードショー公開される中国映画も多いですが、そういうところで我々が知っている中国映画とはかなり違う新しいセンスを持った監督たちが現れているのは間違いないという感触が早い段階からありましたし、入選作もそのような傾向を持っています。

コンペティション部門の『ワン・ガール・インフィニット』はアメリカ拠点の中国人監督、リリー・フーの作品で、レズビアンを描く内容なので、中国では検閲が通らないということで製作国には入っていませんが、内容的には中国が舞台の中国映画です。他にも『世界日の出の時』『最後の夏』と中国映画は3作品もコンペティション部門に入選しているんですよ。

―――ありがとうございました。最後に、日本映画(インド、アメリカとの合作)で唯一コンペティション部門に入選したのが、関根俊夫監督の『シャンバラストーリー』ですね。

暉峻:関根さんは長年脚本家としてキャリアを重ねてきた人で、元々チベットに強い関心を寄せてこられたようで、そこに着想を得て、この作品も作られています。キャスティングも主演がモー・ズーイーや武田梨奈と豪華です。実はこの企画は7年半前から始動しており、初期の頃から製作状況を問い合わせていたんですよ。コロナもあって延期が続き、完成が待たれていたのですが、ようやく出来上がったということで、こちらも喜び半分、行き詰まっていたのかもという嫌な予感も半分あったんです(笑)でも観始めると、本当に丁寧に、どこも手抜きをせずに作った素晴らしい作品で、自分の予想をはるかに凌駕した出来栄えに仕上がっていると、非常に感激しました。関根監督や武田さんも来場予定ですので、ぜひご覧ください。

(江口由美)

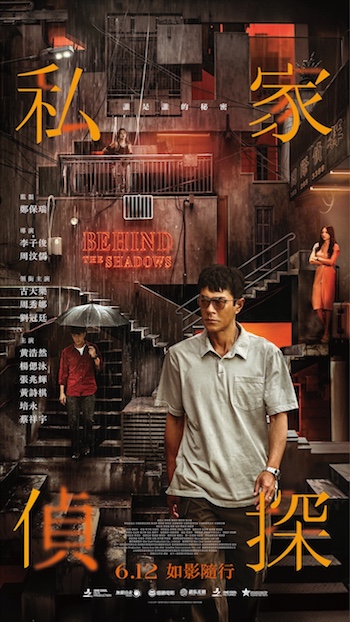

※ルイス・クー主演のクライムサスペンス『私立探偵』(8/31(日)19:10 回 ABC ホール/9/7(日) 10:40 回 ABC ホール)、筒井真理子主演、佐藤慶紀監督の最新作『もういちどみつめる』(9/2(火) 20:20 回テアトル梅田/9/3(水)10:10 回テアトル梅田)の2本の追加上映が決定!

≪映画祭概要≫

名称:第21回大阪アジアン映画祭(OSAKA ASIAN FILM FESTIVAL 2025EXPO)

会期:2025年8月29日(金)から9月7日(日)

上映会場:ABCホール、テアトル梅田、T・ジョイ梅田、大阪中之島美術館

『万博追跡』(c) 2025 Taiwan Film and Audiovisual Institute. All rights reserved.

『好い子』ALL RIGHTS RESERVED © 2025 BYLEFT PRODUCTIONS

『寂寞十七歳(2Kレストア版)』(c) 2025 Taiwan Film and Audiovisual Institute. All rights reserved.

『ブルー・アンバー』(c)JIJI

『息子の鑑』(c) 2025 NEOPA

『アイ、ザ・ソング』 (c) Diversion, Dakinny Productions, Girelle Productions, Fidalgo Films, Volos Films

『シャンバラストーリー』 (c) Samden Films Production

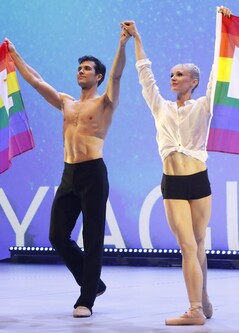

(左から、坂本莉穂、清田元海、タチアナ・メルニク、ロベルト・ボッレ、メリッサ・ハミルトン、トゥーン・ロバッハ、菅井円加、バクティヤール・アダムザン)

ロベルト・ボッレが日本の舞台に登場するのは、2018年の世界バレエフェスティバル、2019年の「フェリ、ボッレ&フレンズ」以来で6年ぶりになる。今回も、メリッサ・ハミルトンと「カラヴァッジオ」を披露してくれたが、彼女のシャープな動きと身体表現の美しさが印象に残る。

ロベルト・ボッレが日本の舞台に登場するのは、2018年の世界バレエフェスティバル、2019年の「フェリ、ボッレ&フレンズ」以来で6年ぶりになる。今回も、メリッサ・ハミルトンと「カラヴァッジオ」を披露してくれたが、彼女のシャープな動きと身体表現の美しさが印象に残る。