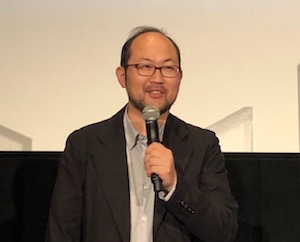

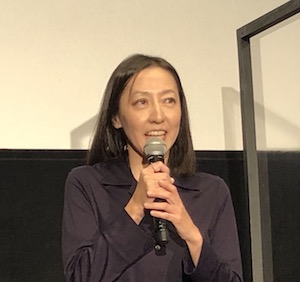

是枝裕和監督の呼びかけにより、昨年からスタートした東京国際映画祭と国際交流基金アジアセンター共催のトークシリーズ@アジア交流ラウンジが、10月31日(日)にコンペティション部門の審査委員長、イザベル・ユペールと、『偶然と想像』の公開を控える濱口竜介監督を迎え、そのオープニングを飾った。まだ海外のゲストの来日がままならず、ゲストとオンラインのトークがほとんどの中、濱口監督作品は現地で鑑賞できるものは全て観たというユペールと、「ユペールさんは映画史そのもの」と讃えた濱口監督が、透明の仕切ごしに視線を合わせながら、映画そのものについて、また演技論やクロード・シャブロル、ポール・ヴァーホーヴェン、ホン・サンス、モーリス・ピアラらの演出について語り明かす非常に濃密な時間となった。その内容をご紹介したい。

■「登場人物が考えていることをスクリーンで見せるのが監督の仕事」(ユペール)

「脳がとろけるような気持ちでおります」と感激しきりの濱口監督はイザベル・ユペールについて「好きな映画を観ていたら常にそこにいらっしゃる人、ユペールさんが演技をしていることを気にしたことがない。つまり映画の中に存在していた」と表現。

その濱口監督からクロード・シャブロルや、ポール・ヴァーホーヴェンとの仕事について聞かれたユペールは、濱口監督の作品は映画の一番本質的なこと、言葉と沈黙の間に何が起きるのかを提示していると賞賛しながら、

「善悪は常にシャプロルの映画の中にあります。人間の中にある善悪であり、登場人物が悪いのではなく、状況が悪い。フィクションで世界を理想化したり、ロマネスクのものを描いてはいけない。不幸なことに彼のバージョンは我々の生きている世界だが、そこに真理があります」

また、ポール・ヴァーホーヴェンについては、

「『エル ELLE』の撮影の最初に、あなたは女性だから主人公の思っていることを、よりわかっているとポールに言われました。映画でなんらかの謎や心理が残るのはとても重要なこと。ゴダールも語っていましたが、登場人物が考えていることをスクリーンで見せなければならないし、それが監督の仕事だと思います」

■「映画を信頼することは、自分に対する信頼を持つこと」(ユペール)

濱口監督はユペールの演技を「基本的に表情は大きく動かないが、ある瞬間に急に100%のところまで到達することができる。無表情の中に感情をめぐらせ、いつでも爆発できる感情を持ちながら、水面がおだやかだという状態を保つことができている」と分析。自身は俳優はとても不安な存在だと思って演出していることを明かし、ユペールがカメラの前に立つまでどんな準備をしているのかを聞いた。

そこでユペールがまず口にしたのは「映画に対する信頼の問題」であるということ。

「私の演技に関しては、受動と能動の間、映画に対して絶対的な信頼を与えられているかということからきています。映画そのものが人物の周りにあるものすべてを引き受けてくれる。舞台装置、照明、音響、そしてカメラですが、よく映画と精神分析は同じ時期に出現したと言われますが、フロイトは見えるものと見えないものを発見し、バルザックの『幻滅』では言うことと同じぐらい言わないことの量があるのだと。カメラが私たちを見て、中に何があるのかを探られるのです。不安があれば表情に出てしまう。映画を信頼するということは、自分に対しての信頼を持つことでもあります」とカメラの前に立つ時の心持ちを語った。

■「プロの俳優の中からイノセントな部分が現れる機会を待っている。それを励ますようにカメラを置きたい」(濱口)

一方、ユペールが度々言及したのは、濱口作品で最初に出会ったという、素人のキャストたちとワークショップを重ねながら作り上げた『ハッピーアワー』。「アマチュアだからこそ俳優という意識がなく、イノセンスの状態で演じられる。プロであってはいけない。アマチュアこそ愛することができる」と演者の魅力について言及。一方、演出する側としても、カメラに対する信頼が大事だと濱口監督は続け、

「映画やカメラへの信頼は私にとっても大事なもの。カメラは写したいと思うものがなかなか映らず、映らないと思うものが写ってしまう。人の体は本人が思っている以上に語っている。それまでその人がどのように振る舞ってきたかが出てしまうし、必ずカメラで写ってしまう。重要なのは、映るべき人に価値があると信頼すること。それはおそらくユペールさんがおっしゃった思想に近い」と自身の体験を重ねながら説明。さらに、『寝ても覚めても』『ドライブ・マイ・カー』とプロの俳優との映画製作の中からも感じるところがあるという濱口監督は、

「(イノセントの魅力は)経験がないから可能ということだけではないと考えるようになった。プロの俳優の中にもそれがあり、現れようとしている機会を待っている。その人自身の魂の発露を願っている。それを励ますようにカメラを置きたいと思っています」

■「カメラの前に立つのが怖いと全く一度も思ったことはない。カメラの位置が本当の演技指導」(ユペール)

司会の土田氏より、濱口監督の演出方法として有名な本読みについて話が及ぶと、ジャン・ルノワールの演技指導方法に習い、「感情を抜いた状態で何度も本読みを繰り返す」ことを現場で行うことで、演技経験の有無は多少関係あるものの、その人自身がより自由に振る舞える基盤になると解説。濱口監督が続いて、カメラの前に立つ時、どんな精神状態なのかをユペールに尋ねると、

「カメラの前に立つのが怖いと全く一度も思ったことはない。私は何も考えなくていい。私はその役をやることの喜びだけを考えていればいい。それ以上の何かを考える必要はない」と断言。さらに、

「映画は一つの言語。カメラの位置によって、監督は話しかける。カメラが遠くにあれば体の動き、近くにあれば俳優の視線という風に、カメラの位置が本当の演技指導になっているし、それは監督が選択するもの。映画言語が正しければカメラの位置が決まっているし、カメラの位置を見れば、どう演技をすればいいかわかるのです」とカメラ位置が俳優の演技を決めることを明かした。これに対し、濱口監督は師匠でもある黒沢清監督からの教えに触れ、

「監督の仕事はカメラをどこに置くかを決めること。それをいつ回し始め、いつ回し終わるのか。それが最も根本的な監督の仕事だと黒沢監督から教わりました。最初は当たり前過ぎてわからなかったが、だんだんわかりはじめ、ユペールさんからカメラの位置との相互作用によって演技が決定されるという言葉に、カメラと俳優をお互いにどこに置くかによって演出が決まることを、今改めて感じました」

■「ホン・サンスとの仕事は、私の映画出演の中で最も情熱を掻き立てられる経験」(ユペール)

作品にワークショップを取り入れている濱口監督は、

「時間をかけなくてはいけないのが、失敗をする時間やリカバーする時間。自由に変えるというより、間違ったからこれではうまくいかないということで変えている」と脚本変更のタイミングや狙いを語り、自由な映画づくりをしているホン・サンスの演出について、ユペールへ質問。

「ホン・サンスとの仕事は、私の映画出演の中で最も情熱を掻き立てられる経験。時間の節約の仕方も、セリフの作り方も実にユニークですが、出来上がった作品は1000%映画になっており、彼にしかできない方法でそこに到達するのです。私とホン・サンスとの関係は初めからとてもユニークでしたし、俳優の前にまず場所を選ぶのです。映画はある場所について、ある夢想をするのですが、彼の場合は子どもが紙に大きな家を描いて、その中に、住む人の絵を描くようなもの。ホン・サンスは私に、この場所に来たいかどうかを聞き、漠然としたストーリーをそこから考えます。脚本はありませんが、その場所についての情報は与えられているので私の想像力が働き始めるわけです。セリフは撮影の前の晩に書いて渡してくれました。監督は毎日撮影のためのセリフを書いていたのです。撮影は9日間ですが、撮影期間が短いと、即興が多く、テイクの数が少ないことを想像されるかもしれませんが、テイクの数はすごく多く、即興は少なかった。全く計画されていなかった周りの中に、映画の力が立ち現れてきます。本当に何にも似ていない。映画の力を本当に強く感じました」と、その独自性を明かした。

■「モーリス・ピアラは突然即興させても、映画のラインを外れないようにできる」(ユペール)

さらに濱口監督が「終盤、ジェラール・ドパルデューとの感情が渦巻き、常にコップから溢れそうになっているような強い感情の状態でいた」と指摘したモーリス・ピアラの『ルル』撮影について、ユペールは、

「そのシーンにあった表情をしていただけ。何もかもうまくいかず、人々みんなが感情を自分の中に秘めていました。あの時に驚愕し、怯えて驚き、何かが崩れていくという感情を持っているだけで十分だったのです。ピアラの撮影も特殊で、『最高の映画を我々は見ることはない。スタートの前に起きたこと、カットの後に起きたことが一番素晴らしいからだ」

とジョークを言うので俳優は楽観的になれます。

準備をして作り上げるシーンも多いですが、突然即興をさせることもあります。俳優たちがセリフを作り始めるですが、素晴らしいことに、突然それをさせても結果として彼の映画のラインを外れることがないようにできる。ピアラ自身が統制を取る部分が残っており、彼自身の装置の中に即興が統合され、完成したものの中に入り込むことになります。それは俳優にとって素晴らしいことです。ジェラールとただ雑談をしていた時、ピアラは静かにカメラを回し始めたのです。こちらは気付いて演技をするようになるのですが、ピアラはゆっくりと現実からフィクションの世界に入り込むことをさせてくれました」と突然の即興シーンについても言及。ユペールから濱口監督の作品があまりに自然な印象でカメラが回っているかと思うほどと、その撮影方法について逆に質問が及んだ。

■「根本にあるのは、自分たちが映画を撮っていることを自覚するということ」(濱口)

濱口監督は即興にはずっと興味を持っているとしながら、

「カメラを回し始めたら素晴らしいことは起こらなくなってしまうし、この場にカメラさえなければどんなにいい映画ができるだろうと思うことがよくあります。でもカメラは映画を撮るために必須条件なので、それを受け入れなくてはいけない。だから、やっているのはそれを共有すること。我々は撮っており、あなたたちは演技をしている。我々がやっているのは作り事でしかないし、それが真実に達する可能性は極めて低いけれど、それをやる理由があるということを全体で共有しています。基本的に不可能であることを受け入れて撮っていると、役者のみなさんが本当に素晴らしい次元に達することが1本の映画の中に何度かあるのですが、それをどうやったら繰り返せるのかを考えて、いろいろな方法を試しています。根本にあるのは、自分たちが映画を撮っていることを自覚するということです」

(江口由美)

トークシリーズ@アジア交流ラウンジ、ウェビナー登録はコチラ

第34回東京国際映画祭は、11月8日(日)まで日比谷・有楽町・銀座地区ほかで開催中

©2021TIFF