『セバスチャン・サルガド / 地球へのラブレター』ジュリアーノ・リベイロ・サルガド監督トークショー

『セバスチャン・サルガド / 地球へのラブレター』“Le Sel de la terre”

(2014年 フランス=ブラジル=イタリア 1時間50分)

監督:ヴィム・ヴェンダース、ジュリアーノ・リベイロ・サルガド

出演:セバスチャン・サルガド

提供:RESPECT 配給:RESPECT×トランスフォーマー

2015年8月1日(土)~Bunkamuraル・シネマ、8月8日(土)~シネ・リーブル梅田、シネマート心斎橋、8月15日(土)~シネ・リーブル神戸、8月22日(土)~京都シネマ他全国ロードショー

© Sebastião Salgado © Donata Wenders © Sara Rangel © Juliano Ribeiro Salgado

~息子とヴィム・ヴェンダースが紐解く写真家セバスチャン・サルガド、40年の旅路~

60年代から40年にも渡って、地球を旅し、虐げられた者、移動せざるを得ない者、労働する者、長きにわたって部族の伝統を守り繋いでいる者、そして人類の営みに惑わされることなく生きる動物や雄大なる自然を、真っ直ぐに撮り続けてきた写真家セバスチャン・サルガド。彼の人生の歩みを写真と共に振り返ると共に、彼の家族人としてのもう一つの物語も語られていく。

セバスチャン・サルガドの息子であり映像作家のジュリアーノ・リベイロ・サルガドとヴィム・ヴェンダースが、写真の奥にあるセバスチャン・サルガドの視点、そして彼の実体験に迫るドキュメンタリー『セバスチャン・サルガド / 地球へのラブレター』。セバスチャン自身の独白だけでなく、ジュリアーノ・リベイロ・サルガドやヴィム・ヴェンダースの語りが挿入され、セバスチャンの知られざる姿を多面的に浮かび上がらせる。

撮影旅行に同行したときの映像では、セバスチャンの写真がなぜあれだけの力を持つのか、現地の人々と一体となっている様子からうかがい知ることができる。大虐殺の現場や、飢餓で亡くなっていく人々など、同じ人間のする残酷さに目を背けたくなるような写真もあるが、それも含めて、セバスチャンが今までカメラで捉えてきたものが今に伝えようとしていることは大きい。一方、セバスチャンが新たなる希望として掲げる「自然の再生」は、希望を失いがちないな現代を生きる私たちに力を与えてくれるのだ。

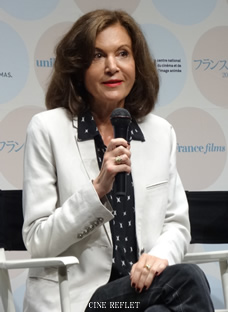

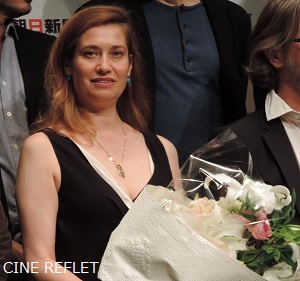

上映後のトークでは、ジュリアーノ・リベイロ・サルガド監督が登壇し、「映画の中でセバスチャンが持っている希望を皆さんと分かち合えたならうれしいと思います」と挨拶。映画でも触れられている父、セバスチャン・サルガドとの関係や、ヴィム・ヴェンダース監督の考えた仕掛けについて、たっぷり語って下さった。その内容をご紹介したい。

―――どのようにして、この企画が始まったのか?

ジュリアーノ・リベイロ・サルガド監督(以下監督):2009年から企画が始まりました。セバスチャンは南アメリカインディアンのゾエ族の写真を撮りに行くことにしました。ゾエ族は女性が非常に重要な位置を占めています。当時の私と父との関係は非常にぎくしゃくしていて、なかなかコミュニケーションができない状況でした。ですから、当時は父の映画を作るなんて考えられませんでした。ただゾエ族は1万5千年前から同じような生活をしている人々に出会う機会はなかなかありませんから、取材旅行に同行することに決めたのです。ゾエ族の人たちは非常に温厚な人たちで、私たち親子にもいい影響を与えてくれました。

セバスチャンが仕事をしているときの映像を旅行中撮影していたので、パリに戻ってから編集をはじめると信じられないことが起こりました 映像を撮るときは、映像を撮る人の感情が映像を通して見えてきますが、セバスチャンは息子がどういう感情をもっているか初めて私が撮った映像を通じて見たのです。あまりにも感動して、ずっと涙を流していたのです。私と父の間の扉が開かれ、一緒に映画を作ることもそのとき可能になったのだと思います。

―――写真家である父のどの部分をどういう視点で捉えようとしたのか?

監督:セバスチャンは写真家なので、彼が撮った写真はアルバムや展覧会で観れますが、写真の映画であってはいけない。また、彼の撮影の旅を題材にしてもあまり強いテーマのにはならない。むしろ、世界を40年間特別な視線で見てきた証人として、彼が見てきた世界を描こうとしました。

―――ヴィム・ヴェンダース監督はどのように映画制作に関わっていったのか?

監督:セバスチャンは非常に色々な人を見た経験がありますし、(映画を通じて)何か分かち合うものがあるのではと、1年間考えました。彼のことを語ることがとても重要で、若い頃世界と対峙していたのが、だんだん変わっていく部分が面白いし、セバスチャンが、世界を見る時の仲介役となって、カメラを通すことでより豊かに表現できた訳です。セバスチャンは、自分がとても耐えられない状況をエチオピアなどで見ることになりますが、彼はその中で自分なりの世界を作っていくわけです。そこで、ヴィム・ヴェンダース監督に連絡をとり、11年から彼に加わってもらいました。

―――原題の『地の塩』“The Salt Of the Earth”の意味は?1940~50年代にアメリカ映画で『地の塩』という作品もあったが、この作品と関連はあるのか?

監督:唯一関係を考えるとすれば、50年代の同作は鉱山で働く人たちを描いており、社会的なテーマを描いているという部分では通じるかもしれません。実際にはこのタイトルは聖書の一節です。セバスチャンは合理的で神を信じない人なので、少し矛盾がありますが、彼の写真はシンボリックなものを見出だすことができ、ある意味宗教的とも言えます。セバスチャンは人々を通して地球を好きになったのです。色々な人々と出会うことで、彼らの目線で写真を撮っていきました。ですから、人間について語った言葉が、非常に適切ではないかと考えました。

―――セバスチャン・サルガドは、写真を撮る活動を辞めて、森に帰っているが、人類を愛する、信じることが今できているのか?

監督:94年、セバスチャンは、ルワンダの撮影から戻り、ルワンダで見たものに心を痛めていました。彼の写真の撮り方や取材旅行の仕方は、行った先の共同体と一体化し、人と人との人間関係を作りそこから、生まれる感動を写真にしていました。彼の写真は何か希望を持っていて、写真を撮ることや見ることで、人々の意識が変わるだろうと思っていました。しかし、ルワンダでは悲惨な状況があり、自分の写真は役に立たないと感じたのです。その時、彼の中で写真を撮ることに終止符が打たれたのです。

その後、セバスチャンは故郷の森に戻り、一時はまる裸になった畑に250万本の木を植えるプロジェクトを行いました。そうすると、生態系の頂点にあるジャガーが戻ってきたのです。以前のように絶対人間が前向きに進むという希望は失いましたが、この時彼は、別の希望を持ちました。私たちはゴリラのようにも、海のクジラのようにも、世界の一部になれると思えるようになったのです。彼が発表した13年に発表した『GENESIS』からも、それを感じていただけるでしょう。

――――ジュリア―ノさんは子どもの頃、父、セバスチャン・サルガドさんのことをスーパーヒーローと思っていたそうですが、実際に父の仕事の現場を見た感想は?

監督:一緒に旅をしているときは、父のことを全く知ることができませんでした。彼は非常に集中していて、色々な動物や人と出会うことに完全に入り込んでいます。パプアニューギニアでは、2日間歩いてジャングルの森を上がり、村から1~2キロぐらいのところで畑を耕している人々を見つけると、お互い言葉は分からなくても10分間でその人たちと関係を築き、彼らの共同体に入っていくのを目撃しました。その場では、父のことを探求する余裕はないのです。

同行しての撮影が終わり、この映画をヴィム・ヴェンダースと仕事をするようになり、彼のおかげで父を見出しました。私は最初からこの映画をどう語ろうか、決めていました。セバスチャンが写真についての話をし、写真と話を結びつけることにより、若者だった彼が40年の経験の中で、どうやって『GENESIS』のセバスチャン・サルガドアーティストになっていったのか、その変容を語ろうと思っていたのです。

そこで、ヴェンダースが撮影にあたってとてもいい仕掛けを考えてくれました。セバスチャンをスタジオに座らせ、周りを黒い幕でかこみ、撮影チームも静かにしていて、何も見えない、聴こえない状態に置きます。彼の前に鏡を置き、マジックミラーで、鏡の後ろにはカメラを据えています。鏡には写真が映るようにし、ヴェンダースは写真を変えるだけでした。彼の物語はよく知っていましたので、写真は私が十分吟味して選んでいました。セバスチャンは、2、3枚写真を見ただけで、完全に写真を撮っている時に戻って語りだしたのです。撮影をしたあとに、事前編集をして、初めて他の人の目を通して父が語るのを見て、彼が精神的にどう成長していったのかを知りました。そこから私と父、セバスチャンとの関係は完全に変わり、友人になりました。

―――:素晴らしい音楽でしたが?

監督:サルガドが見た世界をどのような音楽を使って表現できるか考えました。サルガドの感情が表に出るように、控えめで抽象的な音楽をさりげなく使いたかったのです。ローレント・ピティガントはそれに応えた音楽を作ってくれました。

(江口由美)

フランス映画祭2015

6月26日(金)~29日(月)有楽町朝日ホール、TOHOシネマズ日劇(東京会場)…終了しました。

公式サイト:http://unifrance.jp/festival/2015/