『ノルウェーの森』(10)から6年ぶりとなるトラン・アン・ユン監督の最新作『エタニティ 永遠の花たちへ』が、フランス映画祭2017で上映された。

19世紀末、上流階級の家に生まれたヴァランティーヌ(オドレイ・トトゥ)、ヴァランティーヌの息子、アンリの幼馴染で妻となるマチルド(メラニー・ロラン)、マチルドと従姉妹で家族ぐるみで親交を続けているガブリエル(ペレニス・ペジョ)の世代の違う3人の女性を核に、ある家族の100年に渡る歴史を美しい映像で映し出す。自然豊かで、陽光が降り注ぐお屋敷で、次々と生まれてくる子どもたちの成長もきめ細やかに映し出す一方、繰り返される死に、家族の歴史の中で自分の存在の意味を問いたくなる。ピアノやアコースティックギターのシンプルながら上質な音色が、家族の生と死を時に激しく、時に優しく包み込む。映画の流れに身を任せ、映画から与えられるあらゆる美しさ、そして生の輝きを体感できる、とてもエレガンスな作品だ。

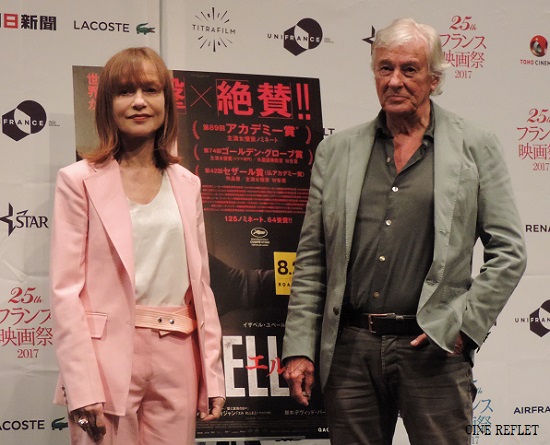

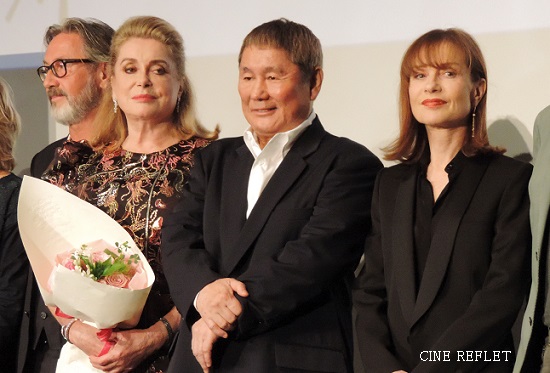

上映後に大きな拍手で迎えられたトラン・アン・ユン監督は、歓声に笑顔で応え、観客からも美しく、スケールの大きい本作について様々な質問が寄せられた。その模様をご紹介したい。

―――『ノルウェーの森』(10)から久しぶりとなる作品ですが、どこから着想を得たのですか?

実は『ノルウェーの森』を作り終えてから一年後には、『エタニティ 永遠の花たちへ』のシナリオが出来ていたのですが、資金集めに大変時間がかかりました。(このキャストを見れば、容易にお金が集まるのではという問いに)俳優はいつもより低いギャラで受けてくれました。通常平均の10分の1ぐらいのギャラだったのではないでしょうか。

―――主演3人の起用について教えてください。

キャスティングは非常にシンプルに進行しました。まず撮影期間にスケジュールが空いていることが第一ですし、その他に重要視したのは、その人たちの顔から人間性が感じられることでした。今回は顔を見せる映画にしたい。つまり、その人生や人間性がその人の顔から感じられる作品にしたいと思ったのです。本作はストーリーらしいストーリー、シーンらしいシーンはありませんし、心理描写を排しています。だからこそ、俳優が現れた時にそこに人間性が現れるようにしたかった。原作を読んだ時に私が感じたエモーションを伝えたいと思いました。リスキーで大胆な方法ですが、あの感情を映画で伝える唯一の方法だと思ったのです。私が感動したのは、時の流れの偉大さでしたから。

―――ペレニス・ペショさんとの仕事はいかがでしたか?

唯一私に対してイラついていた女優でした。撮影の最初から、「率直に言って、私は何をしているか分からない」と言っていました。撮影前に役者たちを集めてミーティングをしたのですが、その時点で私がどのように映画を撮ろうか、どのような映画になるのか分かっていませんでした。そこで私が彼らに言ったのは「おそらく撮影期間中、途方にくれたりフラストレーションを覚えたりするだろうが、完成すれば今想像している以上に豊かな表現になっているから」と。私自身も確信はありませんでしたが、撮影はしなければならないので、俳優たちを安心させようとそのように伝えたのです。

夜、部屋で袖のボタンをはずすシーンがあったのですが、ペショさんにとってそれが難しかったので、私が例を示しました。すると、できないことに苛立ち、「私はあなたの操り人形じゃないのよ。そんなことをするなんて、私を見下していように感じるわ」と怒るので、思わず謝りました。でも、その後は仲良くなれたのです。

―――花のある暮らしがこんなにもステキで幸せであることが、映画から伝わりました。全体的に女性の感覚が盛り込まれているが、あえて女性的視点で撮ったのですか?

原作に感動したので、原作の世界をいかに映画的言語に置き換えるか、洗練された映画表現に移し替えるかを念頭に置きました。『青いパパイヤの香り』がカンヌ国際映画祭で紹介されたときは、私の名前が現地では女性の名前のように見えるらしく、私が檀上に立つと男であることに驚かれました。それからときどき私は冗談で「カンヌで性転換した」と言っていましたね。

―――姉妹のしっとりした関係描写は『青いパパイヤの香り』でも描かれていましたね。

私の作品には常に家族というものが登場します。私の家族はベトナム戦争のせいで両親と弟しかいません。私はそれをとても脆いと感じていたのです。ですから原作本の大家族に非常に感銘を受けました。映画では最後に二つの家族が合体し、16人の子どもたちが一緒になって食事をとるシーンがありますが、私がとても感動するシーンなのです。

―――人と風景が調和された映像、映像の美しさだけでなく人間が自然の一部ということに気付かされます。大家族の大きな流れの中で、理不尽な死も含まれるものの、生と死の循環を感じますが、監督自身の持っている世界観は?

映画作家としては人生に対するビジョンを見せる。スクリーンを通して人生を表現することを目指しています。その点で自然は私にとって一つの手段です。人間が感じる感情を視覚的に表すとき、自然が重要な役割を果たしています。みなさんお気づきでしょうが、この映画は永遠から見た視点で語られます。人生のディテールが消え、戦争や家族の詳細が消え、出産、婚約、結婚がどんどん流れていく。こういう方法が時の流れを描く唯一の方法だと思って取り組みました。長い時の流れからみれば、残るものは思い出だけなのです。

―――セリフは少ないながらも、音楽がこれからくる死を予感させました。監督はシーンを撮っている時から使用する音楽をきめていたのか?

今回の音楽の使い方は、これまでの私の映画にはないものです。この映画では映像がナレーション的なつなぎ方をしていないので、音楽に物語を語らせることを試みています。音楽が話を語ると言うより、観客が自分で話を紡ぐ助けを音楽がしている訳です。まるで観客が作家になったような気持ちで、映画を観ながら話を紡ぐような仕立てになっています。音楽が観客の持つ美意識を刺激することで、話が生まれてくると思います。

今回は、私がいつも聞いている音楽から選んでいます。4分あるような長い曲、例えばフランツ・リストのピアノ曲は映画編集において絵に合わせるのが難しいですが、今回は驚くほど編集した映像に音楽が合いました。あまりにもの一致さに編集担当者が「私があまりにも(映画に合う)曲を知っているので、撮影している時も、その音楽が導いていたのだろう」と仮説を立てていました(笑)。

―――人が死んだ後、時の流れに抗う感じで回想シーンがありましたが、その意図は?

この作品は、思い出についての映画です。死の後に見えてくる映像は、生きている人の死者に対する思い出の映像です。私は美こそが残るものだと思います。それは映画においてもそうで、映画が美しいと感じる時は、使われ方が正しいときなのです。どんなに美しい映像を撮ってもそれを使う意義がなければ、人々はインパクトを感じません。私は常に美を心に残して映画館を去ってもらいたいなと思って作品作りをしています。観客が常に持っている美意識のポテンシャルを呼び覚ます作品づくりを心掛けているのです。

(江口由美)

<作品情報>

『エタニティ 永遠の花たちへ』“Éternité”

(2016年 フランス=ベルギー 1時間55分)

監督:トラン・アン・ユン

出演:オドレイ・トトゥ、メラニー・ロラン、ペレニス・ペジョ

配給:コムストック・グループ

今秋~シネスイッチ銀座ほか全国ロードショー

フランス映画祭2017