『GF*BF』ヤン・ヤーチェ監督インタビュー

『GF*BF』ヤン・ヤーチェ監督インタビュー

『GF*BF』 “GF*BF “

(2012年 台湾 1時間45分)

監督:ヤン・ヤーチェ

出演:グイ・ルンメイ、ジョセフ・チャン、リディアン・ヴォーン、チャン・シューハオ、レナ・ファン、ティン・ニン

c2012 ATOM CINEMA CO., LTD. OCEAN DEEP FILMS CENTRAL MOTION PICTURE CORPORATION HUAYI BROTHERS INTERNATIONAL MEDIA LTD ALL RIGHTS RESERVED

★作品紹介⇒ こちら

★公式サイト⇒ http://www.pm-movie.com/gfbf/

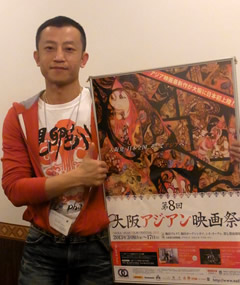

第8回大阪アジアン映画祭の中でも非常に人気の高かった作品の一つが特別招待作品部門『GF*BF』(台湾)だ。日本にもファンの多いグイ・ルンメイの魅力が際立っている他、同級生男子に想いを寄せ続けるジョセフ・チャンの演技など、言葉にならない感情が瑞々しく描かれた同級生3人の30年にも及ぶ恋物語に郷愁を感じた人も多いだろう。一方、それぞれの時代で展開される自由を求める闘いの足跡に、台湾人のアイデンティティーが形成されるバックグラウンドが透けてみえる。映画祭ゲストとして来場した本作の脚本・監督のヤン・ヤーチェ氏に本作制作の狙いや、台湾が歩んできた歴史、そして台湾映画界の現状について話を伺った。上映後のQ&Aの様子も合わせてご紹介したい。

<ストーリー>

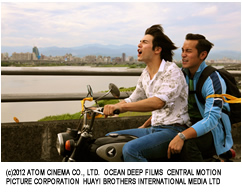

1985年、戒厳令下で表現の自由が制限される中、高校生のメイベル(グイ・ルンメイ)とライアム(ジョセフ・チャン)は秘かに発禁本を売り、アーロン(リディアン・ヴォーン)らと画策して校庭で全校生がダンスをする夢を叶える。良き友達関係だった3人だが、アーロンがメイベルに告白し、メイベルは複雑な想いを抱えたまま付き合い始める。1990年、大学で学生運動に身を投じていたアーロンが、運動仲間と親しげに話す姿を見たメイベルは、ある決断を下す。

1985年、戒厳令下で表現の自由が制限される中、高校生のメイベル(グイ・ルンメイ)とライアム(ジョセフ・チャン)は秘かに発禁本を売り、アーロン(リディアン・ヴォーン)らと画策して校庭で全校生がダンスをする夢を叶える。良き友達関係だった3人だが、アーロンがメイベルに告白し、メイベルは複雑な想いを抱えたまま付き合い始める。1990年、大学で学生運動に身を投じていたアーロンが、運動仲間と親しげに話す姿を見たメイベルは、ある決断を下す。

<上映後のQ&A>

―――監督は小説も書かれていますが、映画に描かれていないことが含まれているのでしょうか?

―――監督は小説も書かれていますが、映画に描かれていないことが含まれているのでしょうか?

わざと小説とシナリオはわざと違う風に書きますし、小説と映画は異なるところがたくさんあると思います。最後プールの中で二人が遊ぶシーンは、クルーと私が相談して決めました。最後のプールの水はほとんどなくなっていますが、それは彼らの青春がもう過ぎてしまったことを示しています。

―――この映画を撮影するにあたって印象に残ったことや、出ている役者さんで印象的だったことは?

10年以上の知り合いなので、長い時間をかけて心の交流を行いました。彼らの演技を統一させるためにある方法を使いました。書いたシナリオを現場で変えるつもりでいたのですが、変えることを2人には知らせても残りの1人には知らせないようにするなど、残った1人が臨機応変に演技してもらうようにしました。映画を撮るときにこの方法を多用したので、役者には随分きつかったと思いますが、特にグイ・ルンメイさんは一番脚本の変更を知らされないことが多かったので、随分怒られました(笑)。

―――三人の友情や愛情を描く一方で、台湾の社会や政治の状況も背景に描いたのはなぜですか。

本当に社会情勢が変わっていて、1985年は戒厳令が敷かれ、みんな情熱的でしたが、ここ数年はみな消極的になっています。映画を見てみなさまにもう一度情熱的な時代に戻って、いまの時代を考えてほしいと思い、作りました。日本の統治時代から、大陸から国民党が入ってから今に至っていますが、台湾の歴史は「無常」そのものです。三人の関係も「無常」そのものですが、最後に子ども二人を残すことにしました。運命は無常ですが、どこかに小さな幸せが隠れているものです。最後にバス停で3人がバスを待つシーンがありますが、一緒におうちに帰る小さな幸せもあるということを表現したかったのです。

<インタビュー>

―――監督の今までのキャリアや、グイ・ルンメイさん、ジョセフ・チャンさんとの出会いについてお聞かせください。

元々は広告会社に勤めていましたが、パートで編集の仕事をし始めました。最初に書いた脚本で賞をもらったのですが、脚本家ではありません。その後、会社が倒産してしまい、今このように監督業をやっています(笑)。グイ・ルンメイさんやジョセフ・チャンさんとは、『藍色夏恋』を制作したときに出会い、10年以上前からの知り合いでしたが、本作までに一緒に仕事をしたことはありませんでした。ほとんどの監督は、キャスティングする際に過去の作品の演技を見ますが、私は俳優になる以前の彼らを知っているので、本当の人となりを知っているので、自信を持って二人を推薦することができました。

―――本作を作るにあたって、一番こだわったところを教えてください。

キャスティングです。キャストに対する要求として、「泣いてくれ」という指示はしません。演技によって私を感動させてくれたら、それでいいのです。本物であってほしい。それは涙であってもそうですね。

―――愛情物語だけではなく、政治的な背景も絡めて描くことで、中国などの市場が狭まってしまうことに繋がると思うのですが、それでも描くことにこだわったのはなぜですか?

もちろん中国大陸は台湾にとっても非常に大きな市場で魅力的だと思います。だけど、彼らの法の目をかいくぐって作品を作るとか、彼らの好みに合わせて作ることは本当の映画制作ではないと思います。中国大陸自身も映画界が大きな問題を抱えています。観客たちは投資の大きい戦争ものや時代劇、スターが出演しているものしか観ないようになってしまったので、台湾の映画まで同じような方向に行ってしまうのは、あまり賢いやり方とは言えません。今回私の映画の投資をしてくれた一人に、中国の華僑系の会社オーナーがいますが、この映画をとにかく一度中国に持っていこうと試みてくれています。何度も門を叩いていれば、いつかは門が開くかもしれません。何もしなければハリウッドのような大きな映画しか中国大陸に入っていくことができなくなるからです。ハリウッド映画は世界中占領してしまっているので、私たちが制作するときは地域性を大事にして、作っていきたいと思っています。

もちろん中国大陸は台湾にとっても非常に大きな市場で魅力的だと思います。だけど、彼らの法の目をかいくぐって作品を作るとか、彼らの好みに合わせて作ることは本当の映画制作ではないと思います。中国大陸自身も映画界が大きな問題を抱えています。観客たちは投資の大きい戦争ものや時代劇、スターが出演しているものしか観ないようになってしまったので、台湾の映画まで同じような方向に行ってしまうのは、あまり賢いやり方とは言えません。今回私の映画の投資をしてくれた一人に、中国の華僑系の会社オーナーがいますが、この映画をとにかく一度中国に持っていこうと試みてくれています。何度も門を叩いていれば、いつかは門が開くかもしれません。何もしなければハリウッドのような大きな映画しか中国大陸に入っていくことができなくなるからです。ハリウッド映画は世界中占領してしまっているので、私たちが制作するときは地域性を大事にして、作っていきたいと思っています。

―――85年では戒厳令下の学校生活、90年では学生運動を背景に描いていますが、97年で97年ゲイのカップルの結婚式を描くことで、急速な自由化の機運が見てとれました。

私の映画で描いているその時代のことは全て本当に起こっていたことです。実際に97年同性愛カップルの結婚式があって話題になったので、作品に取り込んでいます。社会の自由化を事件によって描くのはとても難しいですが、愛の自由化に関して、「同性愛カップルの結婚が認められた」というのはとても変化に富んで分かりやすいです。最後にジョセフ・チャンが演じるライアムが、愛がある故に双子を引き取って養うわけですが、それも愛の形の現れです。

私の映画で描いているその時代のことは全て本当に起こっていたことです。実際に97年同性愛カップルの結婚式があって話題になったので、作品に取り込んでいます。社会の自由化を事件によって描くのはとても難しいですが、愛の自由化に関して、「同性愛カップルの結婚が認められた」というのはとても変化に富んで分かりやすいです。最後にジョセフ・チャンが演じるライアムが、愛がある故に双子を引き取って養うわけですが、それも愛の形の現れです。

同性愛の家庭はまだ非合法ですが、実際には多く見られるようになりました。レズビアンの家庭が多く、5、6人のお母さんが子供を育てるような家庭も見られます。色々な場面で自由を求めるというのがテーマの一つですが、本当の愛を手に入れることが愛の自由化だと思います。

―――「台湾社会に元気がない」とおっしゃっていましたが、元気がない理由はどこにあると思いますか?

日本でも昔学生運動の時代があったと思います。色々な変化に富んだ活動をした結果、得たことに対して「こんなはずではなかった」と思うことがよくあるのではないでしょうか。日本もきっと一時期社会的な気分が落ち込んでいたことがあるでしょう。台湾も学生運動で頑張ったけれど、結局空しいような状況があり、それが落ち込んでいるという意味なのです。追い求めていた夢が変質してしまい、スピードも落ちるし、暗い気持ちになってしまいます。ここ1、2年は変わってきており、先週は台湾で21万人が反核運動に参加しました。このように社会に人々が関心を持つようになってきた、もう政治に騙されないぞという気概をもてるようになってきました。前までは夢が持てませんでしたが、今は夢を持ってその実現に向けて前向きな気分になりつつあります。

―――台湾で上映したとき、観客の反応で意外だなと思うものはありましたか?

―――台湾で上映したとき、観客の反応で意外だなと思うものはありましたか?

台詞が少なくて、視線で感情を表現するようにしたので、日本やアジアなら受け入れられるだろうと思っていましたが、実際はそうでもありませんでした。逆に先週ロンドンで上映され、8割方が白人なのですが、特に女性はグイ・ルンメイの役柄をよく理解できると言ってくれたのが驚きでした。自由恋愛の社会なので、愛でこんなに耐えたり苦しんだりしないと思っていましたが、「愛は人を苦しめるものだ」と。

―――最初と最後に現代へ繋がり、主人公たちが闘ってきた遺伝子が子どもにも受け継がれています。特に日本の高校生とは違い、現代の女子高生でも学校に向けて闘う姿が新鮮でした。

日本は自由だから闘う必要がないのでしょうね。日本では髪の毛やスカートの長さなど構わないと思いますが、世界中で台湾だけが教官と言われる軍人を学校に派遣しています。それはまだ政府がコントロールしようという気持ちがあるからですね。確かに台湾は移民をしてきた人が多く、その昔中国の清朝に反抗して(台湾へ)流れてきたり、今度は国民党に抗議している訳で、台湾人の個性は反抗心を遺伝子としてもっているのかもしれません。

―――次回作について教えてください。

骨董品を扱う話です。商人が骨董を扱うと色々な賄賂が動くわけですが、その時に行われるマネーロンダリングなど、裏を探ると汚い図式が見えてくるので、そこを描きたいです。華僑は骨董品に手を染める人が多いですね。中国や台湾は骨董品がすごく多いのですが、未だかつてそれを題材に映画を作った人はいません。芸術性が高くて、とても神秘的なものなのでやってみたいと思っています。ここ10年ぐらいは土地ころがしが多くて、商売人と官僚の間に賄賂の贈与が多いので、そういうこともテーマにしてみたいです。今年の年末には撮影を開始したいと思っています。

今回OAFFゲストとして来日した台湾監督陣の中で年齢的にも一回り上の中堅層といえるヤン・ヤーチェ監督。OAFF交流イベントとして期間中開催された「台湾映画の現在(いま)を語る」トークセッションでは、「ハリウッド映画もスーパーマンも大嫌い」と、向田邦子や黒澤明監督『生きる』などが大好きと伺い、大いに納得。台湾映画人が対海外戦略で岐路に立っていることや、これからも台湾映画らしい多様性を持ち続け、ハリウッドや大陸映画とは違った持ち味を生かすことを提言している姿が印象的だった。思慮深く、とても丁寧に、そして台湾人としてのアイデンティティーを大事にしながら映画という手法で表現するヤン・ヤーチェ監督に出会えたことは、今年のOAFFに携わった中でもうれしい出会いの一つだ。次回作も大陸で上映するためにと妥協することなく、挑戦的な題材を取り上げる姿勢に、台湾人が持つ「闘う」遺伝子が脈々と息づいているのを垣間見た。(江口由美)

第8回大阪アジアン映画祭『GF*BF』作品紹介はコチラ

『アイ・ドゥ・ビドゥビドゥ』クリス・マルティネス監督、ユージン・ドミンゴさんインタビュー

『アイ・ドゥ・ビドゥビドゥ』クリス・マルティネス監督、ユージン・ドミンゴさんインタビュー

―――この作品で全面的に使われているフィリピンバンド、APO Hiking Societyについて教えてください。

―――この作品で全面的に使われているフィリピンバンド、APO Hiking Societyについて教えてください。

マルティネス監督:

マルティネス監督: マルティネス監督:

マルティネス監督:

━━━ダダさんの今までの活動をお聞かせください。

━━━ダダさんの今までの活動をお聞かせください。

━━━ダダさんの名前の由来は?

━━━ダダさんの名前の由来は? セレモニーでは白いドレス、この日は淡いブルーのドレスに身を包んだダダ・チャンさん。さっそく日本で買ったネイルを手に「パチパチ飴みたいでしょ!」と登場し、そのかわいらしさに一同拍手(全員女性でしたが、笑)。脚本家のジョディ・イ・ロッサムさんと一緒だったので、リラックスして取材に臨んでいただけ、コロコロ表情を変えながら身振り手振りを交えて“パチパチ飴”を演じることになった経緯や、手厳しいパン・ホーチョン監督の演出ぶりを明かしてくれた。どんなタイミングで写真を撮っても、絶対に瞳が開いているのはプロの証。映画の仕事で日本に来ることができたことを心底喜んでいらっしゃるのが伝わってきて、こちらまでうれしい気分になった。新聞社のフォト取材も受けたダダさん、翌日には大阪のスポーツ紙に大きく写真が掲載され、大阪から日本でもブレイク必須のダダさん来日の模様が発信され、ご本人も驚いていたとか。香港映画界のキュートな新星、今後の活躍が本当に楽しみだ。

セレモニーでは白いドレス、この日は淡いブルーのドレスに身を包んだダダ・チャンさん。さっそく日本で買ったネイルを手に「パチパチ飴みたいでしょ!」と登場し、そのかわいらしさに一同拍手(全員女性でしたが、笑)。脚本家のジョディ・イ・ロッサムさんと一緒だったので、リラックスして取材に臨んでいただけ、コロコロ表情を変えながら身振り手振りを交えて“パチパチ飴”を演じることになった経緯や、手厳しいパン・ホーチョン監督の演出ぶりを明かしてくれた。どんなタイミングで写真を撮っても、絶対に瞳が開いているのはプロの証。映画の仕事で日本に来ることができたことを心底喜んでいらっしゃるのが伝わってきて、こちらまでうれしい気分になった。新聞社のフォト取材も受けたダダさん、翌日には大阪のスポーツ紙に大きく写真が掲載され、大阪から日本でもブレイク必須のダダさん来日の模様が発信され、ご本人も驚いていたとか。香港映画界のキュートな新星、今後の活躍が本当に楽しみだ。

喫煙所で出会い、同棲することになった年の差カップルのチョンギウ(ミリアム・ヨン)とジーミン(ショーン・ユー)。半年で同棲を解消した二人だが、偶然にも赴任先の北京で再会してしまう。しかし、ジーミンは既に客室乗務員ヨウヨウ(ヤン・ミー)と付き合い、チョンギウも見知らぬ土地でのトラブルから救ってくれた大学教諭サム(シュウ・チェン)と信頼関係を築きつつあった。お互いを忘れられない二人は、再び周りに内緒で会うようになるが……。

喫煙所で出会い、同棲することになった年の差カップルのチョンギウ(ミリアム・ヨン)とジーミン(ショーン・ユー)。半年で同棲を解消した二人だが、偶然にも赴任先の北京で再会してしまう。しかし、ジーミンは既に客室乗務員ヨウヨウ(ヤン・ミー)と付き合い、チョンギウも見知らぬ土地でのトラブルから救ってくれた大学教諭サム(シュウ・チェン)と信頼関係を築きつつあった。お互いを忘れられない二人は、再び周りに内緒で会うようになるが……。 ━━━下ネタが飛び交う『低俗喜劇』の脚本を女性が書いているとは思いませんでした。

━━━下ネタが飛び交う『低俗喜劇』の脚本を女性が書いているとは思いませんでした。 ━━━パン・ホーチョン監督から脚本を書くにあたって、どんな指導を受けたのですか?

━━━パン・ホーチョン監督から脚本を書くにあたって、どんな指導を受けたのですか? ━━━主人公のチョンギウを演じるミリアム・ヨンさんは、鼻の穴にティッシュを詰めたり、ベテラン女優らしからぬ姿も多々ありましたが、快く演じてくれたましたか?

━━━主人公のチョンギウを演じるミリアム・ヨンさんは、鼻の穴にティッシュを詰めたり、ベテラン女優らしからぬ姿も多々ありましたが、快く演じてくれたましたか? ━━━返還後香港映画らしさがなくなっている気がしましたが、本作を香港映画の良さを久々堪能できました。これからの香港映画は大陸との関係も含めてどう推移していくでしょうか?

━━━返還後香港映画らしさがなくなっている気がしましたが、本作を香港映画の良さを久々堪能できました。これからの香港映画は大陸との関係も含めてどう推移していくでしょうか? 偶然自身の著書をパン・ホーチョン監督が手にしたことがきっかけで、次回作も含め連続3本もパン・ホーチョン監督の脚本を書くことになったジョディさんは、まさに香港映画界のシンデレラガールのようにも映る。その苦労は相当だったようだが、妥協せずに何度も書き直させたパン・ホーチョン監督の愛ある鬼指導ぶりが、ジョディさんの脚本家としての成長と、『恋の紫煙2』の見事な出来栄えを生み出したといえよう。劇中で何度も登場した「北京は乾燥してる!」という台詞に気候の違いを訪ねてみると、「静電気がひどくて一日中パチパチしてる」と、ここでもパチパチ発言。ダダさんとは対照的にボーイッシュなショートヘアがよくお似合い!「普段はずっとこんな恰好よ」というラフなロングTシャツ&レギンススタイルで、話は尽きることがなかった。パン・ホーチョン監督の次回作『SDU』では香港特殊警察がマカオで巻き起こすハチャメチャ騒動を描くというジョディさん。また是非来阪して、裏話をお聞かせいただきたい。(江口由美)

偶然自身の著書をパン・ホーチョン監督が手にしたことがきっかけで、次回作も含め連続3本もパン・ホーチョン監督の脚本を書くことになったジョディさんは、まさに香港映画界のシンデレラガールのようにも映る。その苦労は相当だったようだが、妥協せずに何度も書き直させたパン・ホーチョン監督の愛ある鬼指導ぶりが、ジョディさんの脚本家としての成長と、『恋の紫煙2』の見事な出来栄えを生み出したといえよう。劇中で何度も登場した「北京は乾燥してる!」という台詞に気候の違いを訪ねてみると、「静電気がひどくて一日中パチパチしてる」と、ここでもパチパチ発言。ダダさんとは対照的にボーイッシュなショートヘアがよくお似合い!「普段はずっとこんな恰好よ」というラフなロングTシャツ&レギンススタイルで、話は尽きることがなかった。パン・ホーチョン監督の次回作『SDU』では香港特殊警察がマカオで巻き起こすハチャメチャ騒動を描くというジョディさん。また是非来阪して、裏話をお聞かせいただきたい。(江口由美)

★グランプリ(最優秀作品賞)

★グランプリ(最優秀作品賞) ★ABC賞

★ABC賞

カンヌ、ロカルノ、ヴェネチアなどの大型映画祭は60年以上の長い歴史があり、それぞれの特色を持っています。ヨーロッパは映画祭があるから、映画産業が盛り上がり、一つの推進力になっていますし、芸術性、市場の両方を持つものだと思っています。映画に関する理解の深さで考えるとヨーロッパの中ではフランスが一番いろんな文化を取り入れるのにアグレッシブであり、そのアグレッシブさがあるからカンヌが世界で一番注目される映画祭になっていると思います。

カンヌ、ロカルノ、ヴェネチアなどの大型映画祭は60年以上の長い歴史があり、それぞれの特色を持っています。ヨーロッパは映画祭があるから、映画産業が盛り上がり、一つの推進力になっていますし、芸術性、市場の両方を持つものだと思っています。映画に関する理解の深さで考えるとヨーロッパの中ではフランスが一番いろんな文化を取り入れるのにアグレッシブであり、そのアグレッシブさがあるからカンヌが世界で一番注目される映画祭になっていると思います。 公安に関するストーリーでは2つの審査を通らなければなりません。まず、公安が審査をしてそこでOKが出れば映検の審査が入ります。公安では、公安に関して不正確なことを言っていないか、公安のイメージを壊すようなことをしていないかをチェックされます。複雑な事情があるので、今まで大陸では公安に関する警察ものは制作されませんでした。

公安に関するストーリーでは2つの審査を通らなければなりません。まず、公安が審査をしてそこでOKが出れば映検の審査が入ります。公安では、公安に関して不正確なことを言っていないか、公安のイメージを壊すようなことをしていないかをチェックされます。複雑な事情があるので、今まで大陸では公安に関する警察ものは制作されませんでした。 ―――『単身男女』『高海抜の恋』に引き続き、ルイス・クーが主演なのはなぜですか?

―――『単身男女』『高海抜の恋』に引き続き、ルイス・クーが主演なのはなぜですか?

「おおさかシネマフェスティバル2013」が3月3日(日)、大阪・谷町四丁目の大阪歴史博物館に満席の280人を集めて行われ、ハイライトの表彰式では主演女優賞・高橋惠子さん、主演男優賞・井浦新さんら豪華ゲストの顔ぶれの登場に歓声とため息が巻き起こった。

「おおさかシネマフェスティバル2013」が3月3日(日)、大阪・谷町四丁目の大阪歴史博物館に満席の280人を集めて行われ、ハイライトの表彰式では主演女優賞・高橋惠子さん、主演男優賞・井浦新さんら豪華ゲストの顔ぶれの登場に歓声とため息が巻き起こった。

故・若松孝二監督に師事し、今回が初監督作品となる井上淳一監督は「この映画がアジアで本当に通じるかどうか、例えばジョニー・トー監督の映画を我々が楽しむように、アジアの人たちが本当に心を許して楽しんでくれるだろうかという思いで作りました」と大観衆を前に感無量の面持ちでオープニングセレモニーのスピーチを締めくくった。

故・若松孝二監督に師事し、今回が初監督作品となる井上淳一監督は「この映画がアジアで本当に通じるかどうか、例えばジョニー・トー監督の映画を我々が楽しむように、アジアの人たちが本当に心を許して楽しんでくれるだろうかという思いで作りました」と大観衆を前に感無量の面持ちでオープニングセレモニーのスピーチを締めくくった。