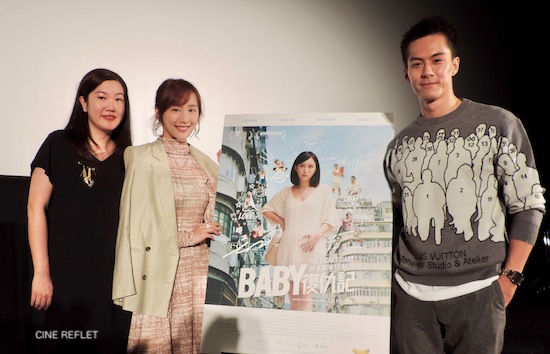

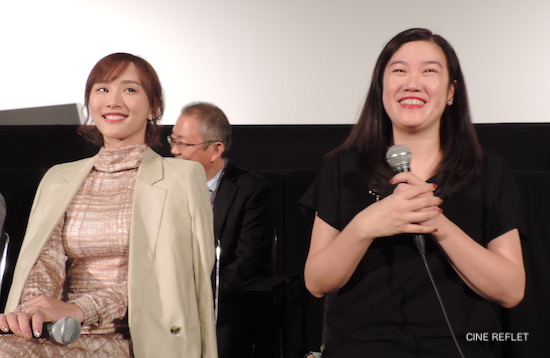

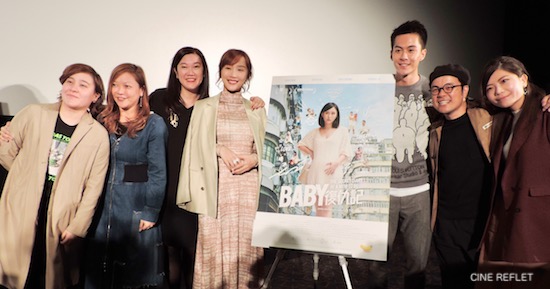

登壇者:マルゲリータ・フェッリ監督(写真中央)、主演 エレオノーラ・コンティさん(写真左)、聞き手兼通訳 中井美訪子さん(写真右)

10月26日から京都文化博物館にて開催中の第11回京都ヒストリカ国際映画祭。8日目となる11月3日は、ヴェネチア国際映画祭提携企画作品として、イタリア映画『薄氷の上のゼン』(18)が上映された。アイスホッケーチーム唯一の女性メンバーで、いつもチームメイトのいじめに遭いながらも、怒りを露わにし、自分の道を突き進もうとするマイアと、チームキャプテンの彼女ヴァネッサが、アイデンティティや性的アイデンティティに悩む姿を、イタリアの自然豊かな山々やダイナミックな氷河の映像と対比させて描く。小さい村ならではの周りと違うことを受け入れがたい雰囲気は、まさに他人事とは思えない。ダイナミックな映像で描く、ソリッドかつ強度のあるLGBTQ青春映画だ。

上映後は、ヴェネツィア・ビエンナーレと提携し、イタリア文化会館-大阪が招聘したマルゲリータ・フェッリ監督と主演のエレオノーラ・コンティさんが登壇し、聞き手兼通訳の中井美訪子さんとのトークショーが開催された。その模様を個別取材も一部絡めながらご紹介したい。

■イタリアのアペニン山脈を舞台に、地元で盛んなアイスホッケーを取り入れて(フェッリ監督)

―――映画化までの経緯について教えてください。

フェッリ監督:私はボローニャのイモラ出身で、アメリカ(UCLA)でも学び、2013年にローマの映画学校(イタリア国立映画実験センター)を卒業し、すぐに書いた原作はソリナス賞を受賞しました。初の長編作であり自著の映画化だったので、私にとっては冒険的なことでしたが、なかなか映画化への進展が難しかった。ようやくボローニャのプロダクション(アイチコルツゥーレ)との出会いがあり、同じ州の制作会社と映画が作れることになりました。原作はイタリアアルプスが舞台でしたが、その制作会社はエミリア・ロマーニャ州で映画を撮ることに決めていたので、アペニン山脈に設定を変え、物語を構築しました。

フェッリ監督:アペニン山脈の麓にある村、ファナーノには元々アイスホッケーのリングがあり、アイスホッケーチームもあります。ホッケーの設定は原作にはありませんでしたが、若者たちとスポーツとの関係を取り入れられると思い、ストーリーを再構築していきました。主人公の女性二人の心の悩みは、原作通りに描いています。二人とも性格は異なりますが、思春期独特の悩みや、社会の基準と自分は違うと感じていることを軸に映画を作っていきました。

■マイアの心の中の抽象的な景色を、世界中の氷河で表現(フェッリ監督)

―――アペニン山脈をはじめとする氷河や、氷河が崩れ落ちる映像などが、マイアの心象風景のように挿入されますね。

フェッリ監督:アペニン山脈の自然を描くだけでなく、マイアの心の中の景色、感情の風景を描きたかったのです。マイアの心の中の感情の変化を、世界中の様々な氷河の映像を集め、取り入れています。その心の中の景色は少しエキゾチックで遠いところにあるということも意識しています。つまり、日常的なリアルな景色としてアペニン山脈の景色が登場する一方で、心の中の抽象的な景色は、また違う場所の氷河という違いを見せているのです。

■皆映画初出演、撮影前5週間のリハーサルが役作りの助けになった(コンティさん)

―――写真家の活動をしているコンティさんが、主人公、マイア(通称ゼン)を演じることになったきっかけは?

コンティさん:イタリアでプロの女優になるには、舞台演劇の勉強をしたのち、映画の勉強をし、出演活動をするのが普通ですが、私は今も映画と写真の学校に行っており、演技をするというより、映画を作ることに興味があり、映画撮影に何らかの形で関わりたい。それこそ、コーヒーをセットに届けるという一番下のアシスタントでもいいから関わりたかったのです。友達から本作のオーディションのことを教えてもらった時も、撮影現場につながるのではないかと考えて、オーディションに参加しました。終了後、「アシスタントをしたい」と言って帰ると、その後、アシスタントではなく主人公を演じてほしいと言われたのです。

フェッリ監督:1回目のオーディションでコンティさんと出会ってから、この人だと思っていました。本作に出ている役者は皆、映画初出演です。ホッケーチームの男子メンバーも、ファナーノ村で実際にホッケー選手の生徒たちです。

―――ナショナルチームに選出されるホッケー選手という役柄ですが、どれぐらいホッケーの練習を重ねたのですか?

コンティさん:京都に来ていますが、実はイタリアで大事なホッケーの試合を休んで来たんです。というのは嘘で(笑)、私と、私が殴られるルカ役の二人で、ホッケーチームの人たちに基礎的なことを教えてもらい、一緒に練習しました。複雑なホッケーの動きのシーンは、撮影時15歳の男の子が代わりにやってくれました。映画が出来上がった頃には、すでに私よりもずっと大きくなっていましたが。アイススケートは元々少しやっていたのでまっすぐ滑ることはできましたが、スケーティングしながらパックを投げ、スティックで打ち合うわけですから、大変さが全然違います。本当に重い防具を付けて滑らなくてはならないし、練習中何度も転んでは、顔を氷にぶつけていました。

―――スクリーンから飛び出して本当に殴られるような勢いがあり、すごくリアルな演技でしたが、どのように役作りをしたのですか?

コンティさん:非常に低予算で、時間的にも厳しかったので、撮影前に5週間リハーサルしたことが大きな助けになりました。演劇のリハーサルのような感じで、その期間、毎日監督とキャストと一緒に取り組み、チームワークができました。演劇のコーチもいたので、一人一人の役を作り込むことができ、映画としての重要性なポイントや、内面描写にも役立ちました。マーヤは映画の中では16歳で、私は当時、高校を卒業したばかりの18歳だったので、自分の数年前はどうだったか、クラスメートでどんな人がいたかと、16歳を思い出し、それも参考にしました。

■マイアとヴァネッサは、周りの青少年とは違う生き方をしている(フェッリ監督)

―――思春期の様々な悩みが描かれていますが、映画のテーマについて教えてください。

フェッリ監督:一つはアイデンティティーを探すこと。もう一つは思春期から大人になっていくというテーマです。二人の主人公は違う意味で、他の生徒たちとは外れています。(心が男の)マイアは最初から外れた行動をしていますし、ヴァネッサはみんなのマドンナ的存在でしたが、今までいた場所から自ら逃げ出し、山小屋に籠ります。二人とも、周りの青少年とは違う生き方をしているのです。大人からみればなぜこんなことをするのだろうという行動がよくあるのが思春期です。自分が誰かわからない時期で、世の中に私の居場所がまだわからない。色々な人や世代との接触や喧嘩を通じて、自分の位置を見つけていく。思春期にまつわる様々なことを描きたかったのです。

■リアルリズムの方法で映画づくり。小さい町での現実を語りたかった(フェッリ監督)

―――現在のイタリアの若者たちを非常によく映し出していると同時に、ローマやミラノという大都市ではなく、小さい村が舞台となっているのが興味深かったです。

フェッリ監督:私がイモラという小さな町で育ったので、大都会の話にはしたくはなかった。小さい町での現実を語りたかったのです。大都会では自分が他の人と違ってもさほど目立ちませんが、小さい町の方がどうしても目立ってしまう。できるだけリアリズムの方法で映画を作りたかったので、このエリアの方言を話す役者に出てもらうため、オーディションも撮影地区の学校の人を応募しました。また、学校でのオーディション以外にはLGBTQ

コミュニティーと何かの関わりがある場所でのオーディションも行いました。そういう要素もこの映画には入れたかったのです。また、リハーサル中も皆が話している言葉をノートにとり、モノローグは本当にエレオノーラが書いた言葉を使い、リアルな16歳が語る言葉や感情を映画に取り入れました。

■アイデンティティと性的アイデンティティ、二人それぞれの疑問を抱えている(フェッリ監督)

―――マイアがレズビアンと呼ばれることに拒否感を持っている描写がありますが、レズと揶揄されることが嫌なのか、もっとトランスマイアダー的視点のものなのでしょうか?

フェッリ監督:イタリア語で「フルーイド」、液体でも固形物でもなく、流れがある、例えば男と女、どちらかの間を流れているという言葉があります。マイアにとっては何よりも、私は誰なのかというアイデンティティがメインの問題です。ヴァネッサは、私は男が好きか、女が好きかというのが大きな疑問になっています。テーマでいえば、自分のアイデンティティがどちらか、性的アイデンティティがどちらか。映画の中では二つの疑問があります。マイアがヴァネッサにモノローグ的に語るところで、鏡に映った時、「マイアが見える」と言っていますが、つまり男、女ではなく自分自身ということが、質問の答えになると思います。

■2人の女性キャラクターを通じて描きたかったのは「皆が見ている役割から、どのように自分を見出していくか」(フェッリ監督)

―――思春期のリアルな会話を取り入れる中、ヴァネッサが「私はNOといえないけれど、あなた(マイア)はNOと言える」と言うシーンがあります。イタリアでも日本の「空気を読む」的な、NOと言えないことがあるのでしょうか?

コンティさん: 残念ながらイタリアでも思春期の間、NOをいえない人はいます。嫌われたくないから周りと合わせてしまうことはあります。

フェッリ監督:人はどういう風に何を期待しているか、特に女の子は期待を裏切らないようにする人が残念ながらいるのです。ヴァネッサはその考えを代表するキャラクターです。結局マイアとヴァネッサを通じて何を語りたかったかといえば、村人は、マイアはレズビアンで変な子と見なされ、そのような扱いを受けますが、ヴァネッサは美人なのでみんなから否応なく注目されます。女性のスタンスとして、皆が見ている役割から、どのように自分を見出していくか。それが2人の女性キャラクターを通じて描きたかったことなのです。

(文:江口由美 写真:河田真喜子)

第11回京都ヒストリカ国際映画祭 公式サイトはコチラ