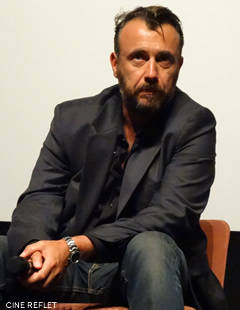

『友よ、さらばと言おう 』フレッド・カヴァイエ監督(46歳)トークショー

『友よ、さらばと言おう 』フレッド・カヴァイエ監督(46歳)トークショー

原題:Mea Culpa

監督・脚本:フレッド・カヴァイエ

出演:ヴァンサン・ランドン、ジル・ルルーシュ、ナディーン・ラバキー、

2014/フランス/90分/シネマスコープ/ドルビーデジタル

配給:ブロードメディア・スタジオ

2014年8月1日(金)~新宿武蔵野館、大阪ステーションシティシネマ 他全国ロードショー

公式サイト⇒ http://www.tomoyo-saraba.com/

© Thomas Brémond © copyright Gaumont - LGM Cinéma

~「愛する者を救うためにすべてを投げ打つ男」シリーズ第3弾・刑事篇~

息もつかせぬサスペンス・アクションと極限の愛で観客の心を釘付けにする、ニュー・フレンチ・ノワールの旗手、フレッド・カヴァイエ監督。長編映画デビュー作『すべて彼女のために』(‘08)で、平凡な教師が突然殺人犯として逮捕された妻のために法を犯してでも救おうとするその必死さが感動を呼び、ハリウッドでもラッセル・クロウ主演でリメイクされた。続く2作目の『この愛のために撃て』(‘10)では、身重の妻を人質に取られた看護師が警察からも犯罪組織からも追われる悪夢のような状況を激写。

そんなフレッド・カヴァイエ監督の最新作が『友よ、さらばと言おう』だ。今回は『すべては君のために』の主役(ヴァンサン・ランドン)と、『この愛のために撃て』の主役(ジル・ルルーシュ)をダブル主演させるという最強タッグを組んできた。元刑事の父親が、殺人事件を目撃してしまった息子を犯罪組織から守るため、友人の刑事と共に命懸けで激走する。過去の罪を背負い続けた二人の男の友情と、家族を失って初めて気付く思いの強さに哀愁をにじませ、人間を深く見つめたヒューマンドラマとなっている。

そんなフレッド・カヴァイエ監督の最新作が『友よ、さらばと言おう』だ。今回は『すべては君のために』の主役(ヴァンサン・ランドン)と、『この愛のために撃て』の主役(ジル・ルルーシュ)をダブル主演させるという最強タッグを組んできた。元刑事の父親が、殺人事件を目撃してしまった息子を犯罪組織から守るため、友人の刑事と共に命懸けで激走する。過去の罪を背負い続けた二人の男の友情と、家族を失って初めて気付く思いの強さに哀愁をにじませ、人間を深く見つめたヒューマンドラマとなっている。

「愛する者を救うため~」という極限の愛を基盤に、ハイテンションで疾走する追跡劇の進化は、今回フランスの新幹線TGV車中での銃撃戦でクライマックスを迎える。いや~見ているだけ冷や汗をかいてしまう程だ。過去2作を凌駕するような緊迫感に圧倒されることだろう。

今年の《フランス映画祭2014》のため来日したフレッド・カヴァイエ監督のティーチ・インが、2014年6月28日(土)TOHOシネマズ有楽町にて開催された。

――― 原題「Mea Culpa」の意味は?

――― 原題「Mea Culpa」の意味は?

ラテン語ですが、「自分自身の罪、過ちを認める」ということです。

主人公のシモンは事故を起こしたことで人生を台無しにしてしまい、その罪を贖おうという気持ちを抱えて生きてきました。それに対し、実はフランクの方がもっと強い罪の意識を抱えていたのです。全く違う一面が見えてくるようなタイトルにしました。邦題も「友情」という意味を引き出してくれるいいタイトルだと思います。

――― マフィア側の男たちが使っている言語は?

悪役はすぐに分かるように誇張した作りにしたかったので、ロシア語やセルビア語のような東欧系を思わせる言葉です。要は国籍は関係なく、主人公たちがその言葉が解らないようにしたかったのです。

――― 監督の作品にもうジル・ルルーシュはもう登場しない?

――― 監督の作品にもうジル・ルルーシュはもう登場しない?

彼はまだ生きているので、ご安心を。またいつか一緒に仕事ができると思います。ジルはとても共感できる風貌で、前作の『この愛のために撃て』でも善良な人物として描かれました。でも、今回は善良に見える人物が実は裏に違う顔を持っているという二面性を持たせることで、白黒をはっきりつけずに「グレーゾーン」という存在にしたのです。

――― ヴァンサン・ランドンとジル・ルルーシュとのコンビについては?

――― ヴァンサン・ランドンとジル・ルルーシュとのコンビについては?

監督第1作目の『すべては君のために』の主役(ランドン)と、2作目『この愛のために撃て』の主役(ルルーシュ)をダブル主演させるなど、かなり信頼できる俳優だからそうしたんです。今回はハードなアクションが多く、彼等も生傷が絶えなかったのですが、それがより一層迫真の演技につながったようです。

――― 音楽は?

前作はクラウス・タベルト(長くハンス・ジンマーと一緒にやっていた人)でしたが、今回は、レッド・ホット・ペッパーのドラマーだったクリス・マルティネスに依頼しました。S・ソダーバーグや『ドライヴ』のニコラス・ウィンデング・レフンの作品を担当していた人です。本作の雰囲気を盛り上げるのにとても効果的な音楽を創ってくれました。、彼のスタイルに本作はよく合っていたし、彼にとっても新しい発見があったと思います。

――― キレのあるアクション、サスペンスだったが、そういうセンスはどこから生まれているのか?また、ハリウッドでのリメイクについて?

――― キレのあるアクション、サスペンスだったが、そういうセンスはどこから生まれているのか?また、ハリウッドでのリメイクについて?

このような映画を撮れる監督は他にもいると思います。本映画祭に出品される多様性のある作品と同様、予算がつかない分、演出で小気味良さを出したり、カーアクションのシーンでは新鮮さを出そうと知恵を絞ったり、いろいろと工夫して撮っているのです。

今まで見た映画すべてに影響を受けています。自分で製作しながら学ぶことも多いです。1作目より本作の方が上手にできていると思います。

リメイクされたことは、私だけでなくキャストやスタッフのとっても誇らしいことです。物語自体、「普遍的な愛」を謳っているので、世界中の人が見ても感動できると思います。

――― 銃撃シーンや追跡シーンなどシモンの息子役のテオ君はよく走らされていましたが、相当怖かったのでは?子役の心理的ケアはしているのか?

――― 銃撃シーンや追跡シーンなどシモンの息子役のテオ君はよく走らされていましたが、相当怖かったのでは?子役の心理的ケアはしているのか?

すごくスピーディで暴力的に見えているかもしれませんが、実際の撮影ではカット毎にストップして撮っているので、そんなに恐怖を感じることはありません。テオ君と悪役の俳優が一緒に楽しく食事していました。追い駆けっこをしているような感じですね(笑)。

――― サスペンスなのにユーモアの要素も多かったようだが?

このようなずっと緊張感が続く映画はホッとできる場面も必要なんです。その方がより面白く感じられますから。例えば、ルルーシュがトマトスープをこぼすシーンとかね。

――― 最後に。

こんな遅い時間までお付き合い下さり、本当にありがとうございました。心から感謝いたします。また、招待して下さったユニフランスや、日本での滞在を有意義なものにしてくれた配給会社にも感謝します。さらに、一緒に付き合ってくれた友人にも感謝します。(日本語で)「どうもありがとう!」

ごく普通の生活を送っている男が、愛する者を守るため決死の行動に出る。それは国籍や民族や宗教など関係なく普遍的テーマだ。その超法規的ボーダーラインを超える時の男の表情が、何とも哀愁を感じさせて惹き付けられる。かつての日本の任侠映画に共通するところもあるが、フレッド・カヴァイエ監督は、義理人情ではなく、あくまで普通の人間が極限状態に追い詰められた時の変化をドラマチックに捉えている。そこに現代を反映したニュー・フレンチ・ノワールと言われる所以でもあり、本作の真価とも言えるだろう。

(河田 真喜子)

『2つの秋、3つの冬 』2 automnes, 3 hivers

『2つの秋、3つの冬 』2 automnes, 3 hivers  33歳、美術学校卒、独身。定職につけずに暮らすアルマン。ジョギング中に知り合ったアメリと親しくなりたいが、なかなか思いは届かない。そんなとき、思わぬ事件が起こり、2人は恋人同士に……映画は、2組のカップルの恋物語とその周辺の人々の、さまざまな日常が描かれる。登場人物の独白(モノローグ)や、50章ほどのチャプターに分かれて展開される。主演のひとりがヴァンサン・マケーニュ。昨年のフランス映画祭2013の『遭難者』『女っ気なし』で好演した注目の若手男優だ。

33歳、美術学校卒、独身。定職につけずに暮らすアルマン。ジョギング中に知り合ったアメリと親しくなりたいが、なかなか思いは届かない。そんなとき、思わぬ事件が起こり、2人は恋人同士に……映画は、2組のカップルの恋物語とその周辺の人々の、さまざまな日常が描かれる。登場人物の独白(モノローグ)や、50章ほどのチャプターに分かれて展開される。主演のひとりがヴァンサン・マケーニュ。昨年のフランス映画祭2013の『遭難者』『女っ気なし』で好演した注目の若手男優だ。 監督は、セバスチャン・ベベデール。撮影に、16ミリとデジタルといった複数の種類のカメラを使用したり、物語を2-3分ほどの短いエピソードに分けていくという実験的な手法を本作で取り入れている。013年トリノ国際映画祭では審査員特別賞を、同年の”Cinessonne”(エソンヌ県ヨーロッパ映画祭)では観客賞を受賞。その斬新な試みはヨーロッパの観客のみならず、日本の観客をも夢中にさせたようだ。フランス映画祭2014の初日、午後9時という遅い時刻の開演でありながら、客席は多くの映画ファンでにぎわった。上映終了後の、ベベデール監督とのQ&Aを楽しみにしていた人も少なくなかったに違いない。

監督は、セバスチャン・ベベデール。撮影に、16ミリとデジタルといった複数の種類のカメラを使用したり、物語を2-3分ほどの短いエピソードに分けていくという実験的な手法を本作で取り入れている。013年トリノ国際映画祭では審査員特別賞を、同年の”Cinessonne”(エソンヌ県ヨーロッパ映画祭)では観客賞を受賞。その斬新な試みはヨーロッパの観客のみならず、日本の観客をも夢中にさせたようだ。フランス映画祭2014の初日、午後9時という遅い時刻の開演でありながら、客席は多くの映画ファンでにぎわった。上映終了後の、ベベデール監督とのQ&Aを楽しみにしていた人も少なくなかったに違いない。 ――― 映画で描かれる「山」の存在は、あなたのこども時代とつながっているのですね?

――― 映画で描かれる「山」の存在は、あなたのこども時代とつながっているのですね? ――― カメラ目線のモノローグ(独白)といった試みもなされていますが、小津安二郎監督のことを思い出しました。

――― カメラ目線のモノローグ(独白)といった試みもなされていますが、小津安二郎監督のことを思い出しました。 『ジェロニモ ― 愛と灼熱のリズム』 (Geronimo)

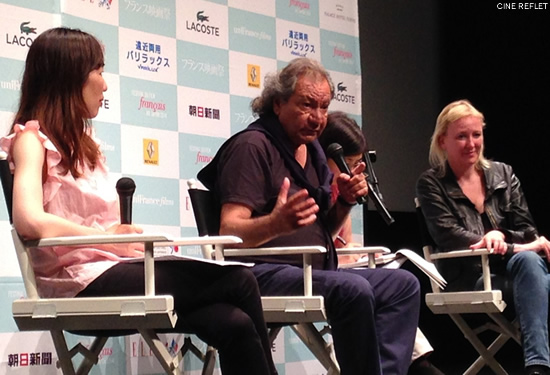

『ジェロニモ ― 愛と灼熱のリズム』 (Geronimo) 南フランスのとある町。美しい花嫁姿の少女が式から逃げ出し、恋人の元へと走る。彼女の名前はニル、トルコ系の少女だ。ニルは、両親がすすめる結婚を拒み、対立するロマ(ジプシー)系のラッキーと駆け落ちする道を選ぶが……妹の不名誉に怒り狂う兄や親族たち。怒りは連鎖し、地区全体を巻き込む抗争へと発展しつつあった。そんな中、少年少女の指導にあたる教育者・ジェロニモ(セリーヌ・サレット)が、事態の収拾のため立ち上がろうとするが……

南フランスのとある町。美しい花嫁姿の少女が式から逃げ出し、恋人の元へと走る。彼女の名前はニル、トルコ系の少女だ。ニルは、両親がすすめる結婚を拒み、対立するロマ(ジプシー)系のラッキーと駆け落ちする道を選ぶが……妹の不名誉に怒り狂う兄や親族たち。怒りは連鎖し、地区全体を巻き込む抗争へと発展しつつあった。そんな中、少年少女の指導にあたる教育者・ジェロニモ(セリーヌ・サレット)が、事態の収拾のため立ち上がろうとするが…… この作品をつくった理由について、ガトリフ監督は熱い口調で「私は若者が大好きです」と語る。

この作品をつくった理由について、ガトリフ監督は熱い口調で「私は若者が大好きです」と語る。

ガトリフ監督:「許されない恋愛を描こうとすると、どうしてもシェークスピアの『ロミオとジュリエット』は避けて通れない部分がありますね。しかしこの作品が違う印象を与えるのは、ジェロニモという1人の女性が主人公となっているからです。彼女は教育者として、非暴力という方法で異民族間の対立を終わらせようとしています。勇気があり、暴力に対し毅然として大胆に立ち向かっていきます。ジェロニモはこの世界の模範となる人物として描きました。そしてその人物が『女性である』ということ、それがより大切だと思っています」

ガトリフ監督:「許されない恋愛を描こうとすると、どうしてもシェークスピアの『ロミオとジュリエット』は避けて通れない部分がありますね。しかしこの作品が違う印象を与えるのは、ジェロニモという1人の女性が主人公となっているからです。彼女は教育者として、非暴力という方法で異民族間の対立を終わらせようとしています。勇気があり、暴力に対し毅然として大胆に立ち向かっていきます。ジェロニモはこの世界の模範となる人物として描きました。そしてその人物が『女性である』ということ、それがより大切だと思っています」 『俳優探偵ジャン』Je fais le mort

『俳優探偵ジャン』Je fais le mort  ジャン・ルノー(フランソワ・ダミアン)は、かつてセザール賞の新人賞を受賞したものの、よくジャン・レノと間違えられる売れない俳優。演技にこだわるあまり監督と衝突しては役を下ろされ、今は生活費もままならない。妻には去られ、こどもたちにもあきれた目で見られるありさまだ。そんなとき、職業安定所で紹介されたのは、殺人事件の現場検証で「死体」を演じるという仕事だった。

ジャン・ルノー(フランソワ・ダミアン)は、かつてセザール賞の新人賞を受賞したものの、よくジャン・レノと間違えられる売れない俳優。演技にこだわるあまり監督と衝突しては役を下ろされ、今は生活費もままならない。妻には去られ、こどもたちにもあきれた目で見られるありさまだ。そんなとき、職業安定所で紹介されたのは、殺人事件の現場検証で「死体」を演じるという仕事だった。 「真犯人は誰か?」。サスペンスとコメディの絶妙なバランスは、フランソワ・ダミアンとジェラルディン・ナカシュの掛け合いがあってこそ。フランソワ・ダミアンのスマートなコメディセンスはもちろん、実際に女性の予審判事に会って役作りを行ったジュラルディン・ナカシュの演技にも注目を。

「真犯人は誰か?」。サスペンスとコメディの絶妙なバランスは、フランソワ・ダミアンとジェラルディン・ナカシュの掛け合いがあってこそ。フランソワ・ダミアンのスマートなコメディセンスはもちろん、実際に女性の予審判事に会って役作りを行ったジュラルディン・ナカシュの演技にも注目を。 「俳優が殺人事件の現場検証に立ち会うというアイデアはどこから?」という矢田部さんの質問に、「新聞記事から」と答えるサロメ監督。実際に現場検証に立ち会った俳優のインタビューが、フランスの新聞『リベラシオン』に掲載されていたそうだ。「実際の犯罪現場で、本当の殺人犯と対峙する被害者の役というのは、つらい体験だったようです。同時に、映画にするには面白い設定だと感じました」

「俳優が殺人事件の現場検証に立ち会うというアイデアはどこから?」という矢田部さんの質問に、「新聞記事から」と答えるサロメ監督。実際に現場検証に立ち会った俳優のインタビューが、フランスの新聞『リベラシオン』に掲載されていたそうだ。「実際の犯罪現場で、本当の殺人犯と対峙する被害者の役というのは、つらい体験だったようです。同時に、映画にするには面白い設定だと感じました」 ――— ダミアンさんの演技はアドリブ(即興)ですか?

――— ダミアンさんの演技はアドリブ(即興)ですか? ――— 映画では、扱いづらい俳優が登場していましたが、サロメ監督の実体験が反映されているのでしょうか?

――— 映画では、扱いづらい俳優が登場していましたが、サロメ監督の実体験が反映されているのでしょうか? 『フランス映画祭2014』を見終えて

『フランス映画祭2014』を見終えて 家系的に必ず1度目の結婚に失敗するというジンクスを抱えたイザベルが、10年も同棲している恋人との結婚を成功させるため、誰でもいいから虚偽結婚してバツイチになろうと選んだ相手がツアーガイドのジャン=イヴだった。ところが、中々離婚できずに悪戦苦闘するという物語。お話に無理があるだろうと思ってと見たら、とんでもない!パリからデンマークへ、さらにケニアやモスクワとワールドワイドのロケも成功。

家系的に必ず1度目の結婚に失敗するというジンクスを抱えたイザベルが、10年も同棲している恋人との結婚を成功させるため、誰でもいいから虚偽結婚してバツイチになろうと選んだ相手がツアーガイドのジャン=イヴだった。ところが、中々離婚できずに悪戦苦闘するという物語。お話に無理があるだろうと思ってと見たら、とんでもない!パリからデンマークへ、さらにケニアやモスクワとワールドワイドのロケも成功。 ちょっと皮肉屋の夫グザヴィエを演じたジャン=ピエール・ダルッサンがまたいい!『キリマンジャロに降る雪』や『ル・アーブルの靴みがき』などでもそうだったが、飄々としながらも滋味深い包容力を感じさせる。妻を追ってパリへ行き、妻が男と一緒だと知って、パリの学校でトランポリンを学ぶ息子を訪ねる。酪農を継がず軽業師のようなことをする息子をバカにしていたグザヴィエだったが、初めて見る息子のパフォーマンスに心を射抜かれる。階段から落ちては起き上がるというトランポリンを使ったステージだったが、そのアーティスティックで美しいパフォーマンスに、グザヴィエ同様、見ているこちらもハッとするほどの感動を覚える。その時のグザヴィエの表情がいい!

ちょっと皮肉屋の夫グザヴィエを演じたジャン=ピエール・ダルッサンがまたいい!『キリマンジャロに降る雪』や『ル・アーブルの靴みがき』などでもそうだったが、飄々としながらも滋味深い包容力を感じさせる。妻を追ってパリへ行き、妻が男と一緒だと知って、パリの学校でトランポリンを学ぶ息子を訪ねる。酪農を継がず軽業師のようなことをする息子をバカにしていたグザヴィエだったが、初めて見る息子のパフォーマンスに心を射抜かれる。階段から落ちては起き上がるというトランポリンを使ったステージだったが、そのアーティスティックで美しいパフォーマンスに、グザヴィエ同様、見ているこちらもハッとするほどの感動を覚える。その時のグザヴィエの表情がいい!