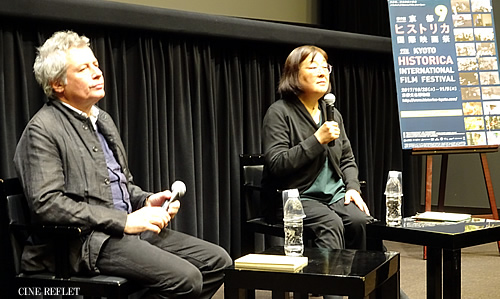

チェン・ユーシュン監督、ダークコメディー『健忘村』に込めた思いを語る。@第9回京都ヒストリカ国際映画祭

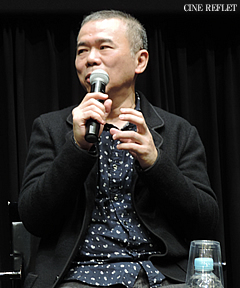

登壇者:チェン・ユーシュン氏(監督)

飯星恵子氏(作家・タレント+ヒストリカ・ナビゲーター)

~権力を手にすると人はどうなるのか。

支配する側とされる側が記憶操作で入れ替わる、示唆深いダークコメディー~

10月28日から開催中の第9回京都ヒストリカ国際映画祭。7日目となる11月4日は、ヒストリカワールド作品として、『健忘村』(17台湾・中国)が上映された。中華民国設立直後の山村を舞台に、スー・チー、ワン・チエンユエン、 ジョセフ・チャン、リン・メイシュウ、トニー・ヤン、エリック・ツァンと豪華出演陣が繰り広げるブラックコメディー。とりわけ、記憶を消すことができるマシン「憂い忘れ」の造形や仕組みのユニークさは、衝撃的だ。記憶を消去するたびに変わる村人たちの態度や、支配者の入れ替わる姿が非常に示唆深い作品だ。上映後は、ヒストリカ・ナビゲーターの飯星恵子氏が聞き手となり、『ラブゴーゴー』(97)以来の来京を果たしたチェン・ユーシュン監督のトークショーが行われた。

『祝宴!シェフ』(13)の前に、既に脳の記憶に関する短編を撮っていたというユーシェン監督。元々それを長編にしたいという思いがある中、台湾の社会的問題がネットで話題になっても1週間で忘れられてしまう状況に、人の記憶の忘れやすさを痛感し『健忘村』を撮影したと制作の経緯を明かした。辛い記憶を忘れさせるツールとしてマシン(「憂い忘れ」)を使うことで、別の意図が発生すると指摘したユーチェン氏。飯星氏から「忘れることができていいなと思う一方で、恐怖を覚えるホラーのように感じた人もいるようです」と話を振られると、「元来コメディーが得意ですが、ここ数年、推理モノやホラーも加えることを考えました。記憶を喪失するのは嬉しいことなのか、怖いことなのかは場合によると思います」と色々な意味が内在していることを示した。

飯星氏からマシンのデザインのこだわりについて話が及ぶと、「マシンのデザインは長期間練りに練り、何度も修正しながらデザインを考えました。昔の時代のものやドイツのナチスが処刑に使ったもの、第二次世界大戦中実際に使っていたものなど、色々参考にしました」。さらに、頭に載せることができる固定式であまり動かないバージョンと、3層になり頭に載せられないバージョンの2種類を用意。とても精巧なものなので、現場で俳優陣も丁寧に扱ってもらっても壊れることが多く、美術部は大変だったとの裏話もユーチェン監督は披露した。

個性豊かなキャラクターが多いのもユーチェン監督作品ならでは。『祝宴!シェフ』よりキャストが多く、「それぞれの役割で個性を変えているのに加え、「憂い忘れ」の兜をかぶると個性が変わるので、多い人は3種類も個性を演じなければならない。ジョセフ・チャンも2種類の個性を演じましたし、本当に大変。毎日ホテルで自分が、「憂い忘れ」をかぶり、忘れてしまいたいと思いました」と演出面の苦労は相当のものだったようだ。

秋蓉演じるスーチーが足に鎖をつながれた姿で登場したことに、監督作品らしくないと驚いた飯星氏。ユーチェン監督は、「100年前、特に女性は不自由な時代。夫婦でも男性が女性を牛耳り、役人は手下を牛耳る。スーチーが演じる、虐げられていた女性が最後は権利を奪い取る展開になっています。支配する側とされる側。愛情のある夫婦の間にも上下関係があります。寓意的な意味での政治的なことが、あらゆる場面に隠れているのです。政治的なことは本来恐ろしいことですが、それをラブコメディーでオブラートに包んでいます」と今までにない深い意味が込めた作品であることを示唆した。

スーチー演じるヒロインが村長になり「ここが桃源郷なのね」と呟くラストシーンがスカッとしたという飯星氏の意見に、「元々は虐げられていた女性が村長にのしあがり、権力を手にする。そうなると、どんなに善意がある人でもまた悪行をしでかしてしまう。当初はスーチーを独裁者のようなふるまいをするヒロインにしようとしたのですが、お正月映画だったのでブラックユーモアではなく明るい結末にしました」と試行錯誤をしたことも明かした。そのスーチーは、キャスティング時に村の女性役だったリン・メイシュウを「同じような役ばかり」と監督にアドバイス。その結果、盗賊団の長である郵便局員という重要な役どころになり、作品中でも初めての配達用自転車に上手く乗れないシーンで、見事な転倒ぷりを披露。ユーチェン監督も「男性の長を女性の長に変えました。スーチーさんの一言のおかげ」と感謝した。

ユーチェン監督作品は、音楽のユニークさが作品のゆるく楽しい雰囲気に反映されているのも特徴の一つ。『健忘村』でも常にアカペラ(ボイスパーカッション)の盗賊団が笑いを誘う。その発想については、「7人いればバンドを組むことができる。楽器を持ちながらだと(アクションに)不便なので口で楽器替わりをし、殺人をするときに音楽を流したら面白いと考えました。俳優が7人もいると上手な人もいれば、リズム感ゼロ、音感ゼロ、歌詞が覚えられないと大変でしたが、殺人の場面を撮るため、音楽の授業、体育の授業に何カ月もかけてやっと撮れたのです」。また時代物ならではの苦労もあったようで、「何十年も台湾では時代物を撮っていないので、香港や大陸から美術の方を招き、お金もかけました。貧しい村なので馬だと高貴すぎると、ロバを用意しましたが、台湾にはほとんどいないのでアメリカから輸入しました。ロバはなかなか演じてくれず、叱りたいけれど、英語しか分からないのでそれは大変でした」。

最後にこれからの映画制作について飯星氏に聞かれたユーチェン監督。体力的にあと数本ぐらいとしながら、「撮りたいストーリーを持ってはいるが、映画を撮るのは大変。私の映画制作が(十何年も)時間がかかったのもそのせいです。観客がそれを望んだり、肯定してくれたり、賞を受賞することで自信が持てると思いますが、自分の個性を活かせる映画を撮り続けていけたらと思います」と、培ってきた個性を大事に、映画を撮り続けることを表明しトークショーは終了した。終了後もサインや写真撮影の依頼に快く応え、大パネルの前で、大勢のファンと交流したチェン・ユーシュン監督。台湾映画らしいふわりとした緩さと、記憶を操作された人間の滑稽さが怖さにも映るダークぶりが癖になる。そこに秘められた狙いに思いを馳せると、また別の味わいが出てくるだろう。ユーシュン監督の新境地ともいえる作品だ。

(江口由美)

第9回京都ヒストリカ国際映画祭はコチラ