「映画界の常識が変わった作品」 おおさかシネマフェスティバル2016、40周年記念上映『オレンジロード急行』トークショー

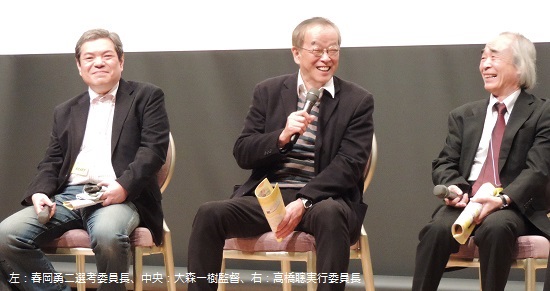

登壇者:大森一樹監督、高橋聰実行委員長、薮下哲司特別委員、春岡勇二選考委員長、長谷川千尋朝日新聞三好支局長

司会:蕭秀華さん

2016年3月6日(日)に大阪・堂島のホテルエルセラーン大阪(5階エルセラーンホール)で、おおさかシネマフェスティバル2016が開催され、満席のお客様の中、午前中に同映画祭の総合プロデューサーでもある大森一樹監督のメジャーデビュー作『オレンジロード急行』が上映された。1976年、大阪・中之島の関電ホールで「第1回映画ファンのための映画まつり」と題してスタートした大阪映画祭が40年を迎えることを記念しての特別上映に、往年の映画祭を支えたメンバーをはじめ、初鑑賞の観客も40年前の作品とは思えないパワーと時代を越えたテーマを内在した作品を大いに楽しんだ。

上映後のトークショーでは、観客と一緒に久しぶりに同作を鑑賞した大森一樹監督をはじめ、薮下哲司特別委員、春岡勇二選考委員長、そしてファン代表として四国から駆け付けた長谷川千尋朝日新聞三好支局長が客席から登壇。高橋聰実行委員長との「関西映画界重鎮五人衆」が繰り広げる思い出トークから、『オレンジロード急行』でメジャーデビューした大森一樹監督が、当時いかに映画少年を勇気づけ、そして配給会社で助監督の経験を積まなければ監督になれなかったシステム自体を覆す画期的な出来事であったかが鮮明に浮かび上がった。まるで40年の時を越えて70年代にプレイバックしたかのような“元映画大好き青年”たちの熱いトークの全貌をご紹介したい。

蕭秀華さん(以下蕭):大森監督は会場で久しぶりにご覧になったと思いますが、今のご感想はいかがですか?

大森一樹監督(以下大森):途中から早く終わってほしいと思いました。まだ30分もあるのかと思って、胃が痛くなりました。

蕭:そうですか?皆さんと一緒にご覧になるというのは、お客様の反応が分かって楽しかったのではないですか?

大森:やめてほしかったです。

高橋聰実行委員長(以下高橋):何年ぶりだったのですか?

大森:その時は観ていないのですが、2年ぐらい前に東京国立近代美術館フィルムセンターで上映されたました。新しいのはあるのですが、(この会場は)35ミリフィルムは上映できないということで、現存する一番いい状態のDVDでご覧いただき、観にくかったと思います。DVDにもブルーレイにもならないですね、これが。

高橋:なんでやろ。でも、出演者の皆さんお若いし、びっくりしましたね。嵐寛寿郎さんとか。

大森:嵐寛寿郎さんや岡田嘉子さんは仕方がないとして、原田芳雄さんもお亡くなりになりましたよね。最初に出てくる林美雄さんはラジオ『パックインミュージック』のDJでしたが、亡くなりましたし、広瀬昌助さんも亡くなって。ちょうど『オレンジロード急行』のとき原田芳雄さんの付き人だった阿藤快さんも亡くなっています。早乙女愛さんも亡くなっているし、津田京子さんもですね。

蕭:早乙女愛さんは西城秀樹さんとの『愛と誠』を撮った後ですか?

大森:もちろん。

高橋:松竹の『愛と誠』監督、山根成之さんも亡くなっていますね。

蕭:それぐらい歴史のある作品ですが、ご覧になって薮下さん、春岡さん、長谷川さんはいかがでしたか?

薮下哲司特別委員(以下薮下):僕は公開以来37年ぶりに観たのですが、若い感性が凄く出ていると思ってビックリました。それこそ助監督の経験が全くなく、いきなりプロの人たち、それこそ嵐さんや岡田さんと仕事をされたわけですが、その時のエピソードを聞かせていただきたいです。

大森:岡田さんに出ていただくということで、岡田さんの劇団のところに行き、僕の汚い下宿で書いたシナリオをとうとうと読んでいただいた時にはびっくりしました。あとは、松竹だから、高杉早苗さんにやっていただいた役(メリー)を「原節子さん出ないでしょうか?」ということで、一応連絡は取ってくださったようです。ただ、当時はもう連絡が取れなくなっていたみたいですね。

■今だから分かる、『オレンジロード急行』は「学生運動からずっと青春を引きずっていた人たち」の物語。(春岡)

蕭:あちらにポスターがございますが、薮下さんのもので当時のポスターを宝の山から探してくださいました。それもうれしいなと思っております。ありがとうございました。春岡さんは?

春岡勇二選考委員長(以下春岡):僕はもう5度目ぐらいになると思うのですが、初めて観た78年は僕が20歳のころで、あの当時は観ても分からなかったですね。原田さん演じる刑事たちが、(森本レオらが演じる)海賊放送の若者たちのことを言うときに「やつらは10年前のギブスみたいなものじゃないか」という台詞があります。68年といえば学生運動が盛んだった頃で、彼らが要するに学生運動からずっと青春を引きずっていた人たちだということが、この年になって分かりますね。78年当時は資料を読んだ時にそういうものなのかという感じはありましたが、今観ると、森本レオさんの役などは青春を引きずって、どう終わらせていいのか分からない人なのだと、改めて分かりました。オープニングのプロローグから大森監督らしく、ゾクゾクして「始まるな」という感じがしました。薮下さんもおっしゃっていましたが、瑞々しい感じがしましたね。僕が言うと生意気ですが。

■アメリカンニューシネマを散りばめた作品。映画がお手本で、映画が教科書で、映画を観て映画を作った。(大森)

大森:アメリカンニューシネマかぶれですよ。いたるところにアメリカンニューシネマが散りばめられています。

長谷川千尋朝日新聞三好支局長(長谷川):やはり最初は『ボニーとクライド』が、おじいさん、おばあさんになったときの話という意味で、(全般に渡って)大森監督が色々蓄積した映画的知識を色々なところに込めていると思いますが、いくつか紹介していただけますか?

大森:犯人から電話がかかってきて、カーテンを開けるというシーンは『天国と地獄』そのままです。

春岡:そうです、黒澤さんですね。

大森:音楽の使い方が『イージー・ライダー』だったり、『卒業』だったり、アメリカンニューシネマを浴びるように観て、日本でもこんなことをやってやろうという。要するに「老舗の松竹で、なんでファーストフードのような画を作るのか」と当時言われましたが、今の同世代の監督が作る映画よりはサービス精神に溢れていますよね?映画がお手本で、映画が教科書で、映画を観て映画を作りましたから。

長谷川:ちょっと思ったのですが、『オレンジロードエクスプレス』というタイトルは、『シュガーランド・エキスプレス』の?

大森:そうですね。それしかないという。

高橋:ラストの海のシーンは、藤田敏八監督の『八月の濡れた砂』ですか?

大森:そうですね。『八月の濡れた砂』自体が『冒険者たち』のパクリでしょ?

■78年当時、学生から映画監督になって映画を撮るというのは映画少年にとって画期的。(長谷川)

長谷川:実は僕はこの作品、78年に公開されて以来なのですが、当時大学生で非常に貧乏学生でした。お金がないので、本は図書館で観ていたのですが、この時だけキネマ旬報を買いました。78年1月、この年『スターウォーズ』の第一作が公開されたのですが、私は『スターウォーズ』に釣られたのではなく、第二特集として『オレンジロード急行』の脚本が載っていたのです。私も当時映画が好きで、学生から映画監督になって映画を撮るというのは、映画少年にとって画期的でした。お金がないけれど、この号だけは買って脚本を読みました。城戸賞を受賞し、脚本を書く時に主役として思い描いていたのは鈴木清順監督と田中絹代さんだったと書かれていたんのですが、本当にそうだったのですか?

大森:こんなにメジャーになると思っていなかったですよ。『暗くなるまで待てない!』(デビュー作)と同じように自主映画で撮ろうと思っていたので、清順さんが出てくれるのではないかと思ったのです。

春岡:『暗くなるまで待てない!』には清順さんが出られたのですよね。

大森:ただ、松竹なので俳優を使わないとダメだと言われて。本当にただの一介の学生が松竹の監督をやるなんて考えられなかったですね。今では誰でも映画監督をやれるようになりましたが、当時は特別なことだったので、自分でも本当にそういうことはあるのかなと思いながらやったのを覚えています。

高橋:映画界の常識が変わりましたね。

長谷川:ちょっと補足説明をしますと、昔は映画監督になろうとすると、映画会社に入って助監督を10年ぐらいしないと監督に上がれないというシステムでした。その時に学生で自主映画を作ったのが認められ、監督になった初めての例が大森監督なのです。ちょうどその頃、コマーシャルフィルムから出てきた大林宣彦さんらが登場したのが、77~78年の日本映画の状況です。当時の映画好きな若者にとって、大森さんは希望の星でした。

■外部の人にとってはチャンス、関係者にすればもっと若手に撮らせろという傾向になった。(高橋)

春岡:この時僕は20歳でしたが、大林さんの後、松本敏夫さんのようなコマーシャルの方から出てこられた作家もいました。実験映画からの石井聰互監督だったり。大森一樹監督は、俺達と同じように高校時代から八ミリを回していた八ミリ小僧だったような人が、シナリオを書いて城戸賞で認められ、松竹でプロのスタッフを使って劇場映画が撮れるのは本当に衝撃的でしたね。『69 sixty nine』で村上龍も書いているような、高校生が撮った映画が大人たちに認められるというのも衝撃的でしたが、大森さんや石井さんがプロの映画監督になるというのは、「俺たちも、ひょっとしたらなれるんじゃないか?」と思えるぐらい衝撃でした。

高橋:外部の人にとってはチャンスだと思っただろうし、関係者にすれば、大森さんがデビューしてくれたので、僕らの昇格が速くなったと。つまり大森みたいな20代の若者が撮るなら、もっと若手に撮らせろみたいな傾向に映画会社もなったと思います。外部の人にとっては、自分も映画が撮れるかもしれないと。長谷川さんもその一人だったと思いますが。

■取材する記者として、「大阪の希望の星」大森君を見守ってきた。(薮下)

蕭:薮下さんは大森監督にどんな思いを抱いていらっしゃいましたか?

薮下:皆さんと同じですね。僕は『オレンジロード急行』の時は既に就職して仕事をしていました。同僚に、今日は是非ここに座ってほしかったのですが、村上智彦という漫画評論家と隣同士で仕事をしていました。村上知彦は大森さんの盟友で『暗くなるまで待てない!』のプロデューサー兼出演者でもあり、撮影の時も逐一彼から様子を聞いていました。この映画祭の元々の成り立ちも『暗くなるまで待てない!』を自主映画賞にするために作られた映画祭ということで、自分たちが逢いたい人を呼ぼうということで始まったわけです。その時からずっと取材する記者として、大森さんとずっと付き合ってきています。当時は映画祭のスタッフではありませんでしたが、当時からずっと横で見守ってきていました。大森君も「大阪の希望の星」として見守ってきた感じですね。

■1回で終わりだと思っていたおおさか映画祭。石原プロから送られた一升樽の日本酒で心地よくなり「来年もやろう」。(高橋)

蕭:「大森君」と呼ばれていましたね(笑)。私たちは「監督!」という感じですが、それぐらい若い頃から大森監督をずっと見守ってこられたということですね。

『暗くなるまで待てない!』に賞をあげたいということで、おおさか映画祭が始まった訳ですが、第1回目のときに、40年続くと思いましたか?

高橋:全然。1回で終わりだと思っていました。渡哲也さんを呼ぼうと思って主演男優賞にしたのですが、病気になったのか、石原プロの仕業なのか呼べなかったのです。ところが、石原プロが一升樽の松竹梅を送ってきてくださり、それを飲んだので、酔っぱらって皆心地良くなって、「来年もやろう」と。

薮下:第一回の助演女優賞が多岐川裕美さんだったのですが、なぜか僕がプレゼンテーターとして花束を渡したんですよ。

蕭:こうやって話をしていると、楽しくて笑ってしまうこともたくさんあったようですね。

大森:当時高橋さんがやっていた「週刊ファイト」ですが、『オレンジロード急行』では「週刊ガッツ」に変えて。

薮下:高橋さんが『暗くなるまで待てない!』のカメラマンだったんですよね。その時のエピソードがありますか?

大森:高橋さんが「週刊ファイト」を2週間休んでね。

蕭:本当に言葉が少し悪いですが、「映画バカ」の皆さんがお互いに見守り、続けてきた映画祭。今後の展望は聞かないでくれと言われたのですが、大森監督と高橋実行委員長にお伺いして、トークショーを終わらせていただきたいと思います。

大森:この後表彰式がありますが、山下君が監督賞です。大体僕が撮ったら監督賞だったのですが、代替わりということで、今大阪芸大の映像学科の学科長をしていますが、ここ何年かずっと大阪芸大ばかりなので、大阪芸大映像学科映画祭なら続けてもいいじゃないですか。

高橋:1回目から大森映画祭でした。自主製作賞から始まって、監督賞、脚本賞、全部獲って、一番多いじゃないですか。

大森:カタログにも書きましたが、2007年の監督賞(『悲しき天使』)は全国でもここだけですよ。

高橋:『悲しき天使』、あれはいい作品でしたよ。今年、ベトナムの映画を撮りましたよね。

大森:撮ったのに(ベストテンに)高橋さん、入れていないから。

蕭:この映画祭のためにも、大森監督に撮り続けていただきたいと思います。本当にどうも、ありがとうございました。

(江口由美)