「パリ」と一致するもの

~ベテラン歴史教師の情熱、歴史を“体感”することが、生徒たちを変えていく~

ムンバイ同時多発テロ、被害者少女の目線でその恐怖と孤独を映し出す 『パレス・ダウン』ニコラ・サーダ監督インタビュー

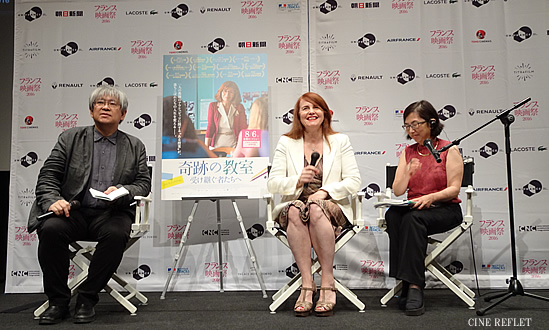

今年のフランス映画祭2016で、社会派作品として大きな注目を集めたのが、2008年11月インドのムンバイで勃発した同時多発テロ事件による惨劇の実話を映画化したニコラ・サーダ監督の『パレス・ダウン』だ。

テロの一部始終を語ることに重点を置くのではなく、標的の一つとなったタージマハル・ホテルでテロの被害者となったフランス人高校生、ルイーズの視点で、彼女が体験した恐怖や孤独、家族との絆を真摯に描き出した。ルイーズ役には、『ニンフォマニアック』でヒロインの少女時代を演じ、話題をさらったステイシー・マーティン。真っ暗な部屋の中、テロリストに包囲され、いつ銃撃されるか分からないサバイバルな状況で両親からの電話だけを頼りに脱出しようとするルイーズの心の動き、事故後彼女を襲う孤独を繊細に表現し、見事な存在感をみせる。父親役には、フランス映画祭2016上映作品『めぐりあう日』にも出演のルイ=ド・ドゥ・ランクザン、母親役にジーナ・マッキー、ホテルのイタリア人客ジョヴァンナ役にアルバ・ロルヴァケルと実力派俳優が脇を固めた。本作の舞台となっているムンバイの街並みや群衆の映像も、独特の雰囲気を醸し出している。

フランス映画祭2016のゲストとして来日したニコラ・サーダ監督に、テロを題材にした実話をどのような視点で描いたのか、その表現方法についてお話を伺った。

―――この作品は、サーダ監督の友人の姪の実話が基になっているそうですが、その体験を聞いて一番心動かされたことは?

公式サイト⇒ http://www.vap.co.jp/palace-down/

© 2015 – EX NIHILO – ARTEMIS PRODUCTIONS – FRANCE 3 CINEMA

~様々な“人生”が彩るフランス映画の神髄~

新作12本の内『愛と死の谷』以外の11本は既に配給が付いており、今夏から来春にかけて公開が決定している。すべてフランスらしい独特な映像表現や人生そのものを描いた深いテーマの作品が多く、新人のオーディションに6か月も掛けたり緻密な脚本に拘ったりと、強い創作意図が感じられる作品ばかり。テレビ局や俳優プロダクション主導のコミックベースの映画ばかり撮っている日本の映画陣は、もっと大人になってほしいものだ。

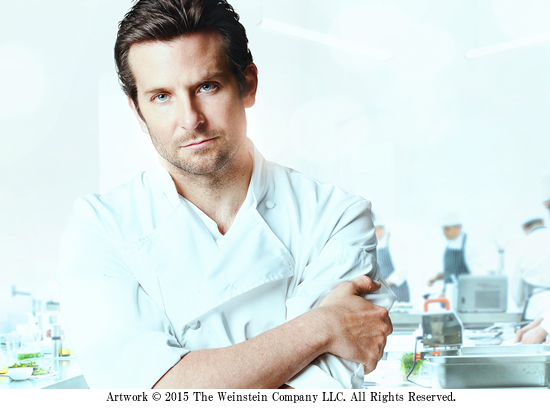

さて、順位は付けがたいが何度でも観たいと思った作品は、『The Final Lesson(仮題)』(秋)、『奇跡の教室』(8/13)、『太陽のめざめ』(8月)、『アスファルト』(9月)。尊厳ある最期を迎える自由をテーマに、理解し寄り添う愛のカタチを示した感動作『The Final Lesson(仮題)』。重くなりがちなテーマを、笑いの絶えない軽やかな会話を中心に、柔らかな光に包まれた映像で描いた秀作。

さて、順位は付けがたいが何度でも観たいと思った作品は、『The Final Lesson(仮題)』(秋)、『奇跡の教室』(8/13)、『太陽のめざめ』(8月)、『アスファルト』(9月)。尊厳ある最期を迎える自由をテーマに、理解し寄り添う愛のカタチを示した感動作『The Final Lesson(仮題)』。重くなりがちなテーマを、笑いの絶えない軽やかな会話を中心に、柔らかな光に包まれた映像で描いた秀作。

子供の可能性を信じ、忍耐強く見守り指導していくことの尊さを教えてくれた『奇跡の教室』と『太陽のめざめ』。実話を基にした『奇跡の教室』は、移民の多い混沌とした教室の生徒たちに、ナチスのユダヤ人虐殺という歴史に向き合わせることで、真実を知ることの重要性と生きていることの幸せを実感させる感動作。

子供の可能性を信じ、忍耐強く見守り指導していくことの尊さを教えてくれた『奇跡の教室』と『太陽のめざめ』。実話を基にした『奇跡の教室』は、移民の多い混沌とした教室の生徒たちに、ナチスのユダヤ人虐殺という歴史に向き合わせることで、真実を知ることの重要性と生きていることの幸せを実感させる感動作。

一方、『太陽のめざめ』は、不良少年の更生を通して、だらしない母親や長年忍耐強く指導してきた判事や指導員などの周囲の大人たちの在り様を描いている。カトリーヌ・ドヌーヴやブノワ・マジメルというベテラン演技派に拮抗していたのが、少年役に大抜擢されたロッド・パラドだ。建具師の訓練を受けていた時にスカウトされた17歳の新人(今年20歳)が放つ鋭い眼光の変化は、少年の更生を繊細に物語る。『モン・ロワ』で主演し、昨年のカンヌ国際映画祭でルーニー・マーラーと共に主演女優賞に輝いたエマニュエル・ベルコによる、緻密な脚本と演出が光る感動作。

一方、『太陽のめざめ』は、不良少年の更生を通して、だらしない母親や長年忍耐強く指導してきた判事や指導員などの周囲の大人たちの在り様を描いている。カトリーヌ・ドヌーヴやブノワ・マジメルというベテラン演技派に拮抗していたのが、少年役に大抜擢されたロッド・パラドだ。建具師の訓練を受けていた時にスカウトされた17歳の新人(今年20歳)が放つ鋭い眼光の変化は、少年の更生を繊細に物語る。『モン・ロワ』で主演し、昨年のカンヌ国際映画祭でルーニー・マーラーと共に主演女優賞に輝いたエマニュエル・ベルコによる、緻密な脚本と演出が光る感動作。

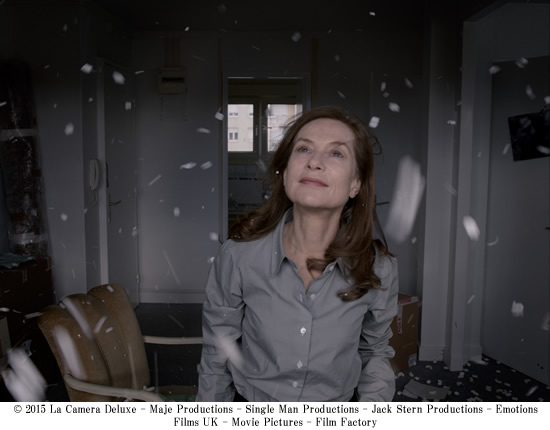

孤独な心の隙間を埋める真心がもたらす奇跡のような愛情物語を3つのエピソードで綴った『アスファルト』。パリ近郊の古い団地に住む孤独な3人に、イザベル・ユペールやヴァレリア・ブルーニ・テデスキにマイケル・ピットという豪華俳優が、それぞれ“落ちる”をキーワードに絡んでいく。飄々とした単調な流れの中に熱い感情がこみ上げてくる、人間讃歌の物語。個人的には一番好きな作品。

孤独な心の隙間を埋める真心がもたらす奇跡のような愛情物語を3つのエピソードで綴った『アスファルト』。パリ近郊の古い団地に住む孤独な3人に、イザベル・ユペールやヴァレリア・ブルーニ・テデスキにマイケル・ピットという豪華俳優が、それぞれ“落ちる”をキーワードに絡んでいく。飄々とした単調な流れの中に熱い感情がこみ上げてくる、人間讃歌の物語。個人的には一番好きな作品。

巨匠クロード・ルルーシュとフランシス・レイによる現代版“男と女”の『アンナとアントワーヌ 愛の前奏曲(プレリュード)』(9月)。サンクチュアリーな風情のインドを舞台に、大使夫人と自己愛の強い音楽家とのラブストーリー。悠久のガンジスの流れや雑踏のシーンでもルルーシュ監督らしい流麗さが際立つ。エンディングがまたシャレてていい。

同じく、男と女のままならぬ人生を描いた『モン・ロワ』(来春)は、『太陽のめざめ』を監督したエマニュエル・ベルコがヴァンサン・カッセル相手に熱演。時には、過ぎ去った日々を振り返るリハビリの期間が、人生には必要なのかもと思わせる映画。

家族の秘密と再生を描いた①『めぐりあう日』(8月)と②『ミモザの島に消えた母』(7/23)、『愛と死の谷』。①と②は母親の不在に心を開放できず他者を愛せないアダルトチルドレンが主人公。大人の都合で封印された過去により子供は深く傷つき、さらに成長後にも影響を及ぼす悲しみが滲む。イザベル・ユペールとジェラール・ドパルデューが14年ぶりの共演となった『愛と悲しみの谷』は、気温50℃という酷暑のデスバレーで撮影された逸品。自殺した息子が引き合わせた元夫婦の再生を描いている。

家族の秘密と再生を描いた①『めぐりあう日』(8月)と②『ミモザの島に消えた母』(7/23)、『愛と死の谷』。①と②は母親の不在に心を開放できず他者を愛せないアダルトチルドレンが主人公。大人の都合で封印された過去により子供は深く傷つき、さらに成長後にも影響を及ぼす悲しみが滲む。イザベル・ユペールとジェラール・ドパルデューが14年ぶりの共演となった『愛と悲しみの谷』は、気温50℃という酷暑のデスバレーで撮影された逸品。自殺した息子が引き合わせた元夫婦の再生を描いている。

サーカスの見世物から芸術家として生きようとした初の黒人道化師の人生を描いた実話『ショコラ(仮題)』(来春)。実際に起きたボンベイ同時多発テロ事件に遭遇した少女の恐怖の生還と、その後の心境を静かに描いた『パレス・ダウン』(7月)。そして、無表情な女性たちと少年たちしかいない島での驚愕の秘密を描いたスリラー『エヴォリューション(仮題)』(11月)。フランス映画らしい映像で物語る多彩なラインナップは今年も健在だった。

(河田 真喜子)

「阪本」と「藤山」で“SF映画”です!?『団地』爆笑記者会見

「阪本」と「藤山」で“SF映画”です!?『団地』爆笑記者会見

ゲスト:阪本順治監督、藤山直美(2016年5月19日(木) ホテル日航大阪にて)

『団地』

■(2016年 日本 1時間43分)

■脚本・監督:阪本順治

■出演:藤山直美、岸部一徳、大楠道代、石橋蓮司、斎藤工 ほか

■出演:藤山直美、岸部一徳、大楠道代、石橋蓮司、斎藤工 ほか

■公開情報:2016年6月4日(土)~有楽町スバル座、シネ・リーブル梅田、TOHOシネマズなんば、京都シネマ、シネ・リーブル神戸 他全国ロードショー

■作品紹介⇒ こちら

■公式サイト⇒ http://danchi-movie.com/

■コピーライト: (C)2016「団地」製作委員会

ベストワンに輝いた傑作『顔』以来、16年ぶりに阪本順治監督と日本を代表する舞台女優・藤山直美がタッグを組んだ下町喜劇。直美のために阪本監督が書き下ろした絶妙の会話劇。さまざまな人間模様が織り成す団地で、平凡な夫婦が“普通じゃない”日常を描く。共演は岸部一徳、大楠道代、石橋蓮司、斎藤工ほか。

公開(6月4日)を前に阪本順治監督と藤山直美が大阪・市内でPR会見を行い、映画顔負けの面白話を披露した。

――― まずお二人からご挨拶。

阪本順治監督:表現は悪いですが、長年たまりたまったものを排泄してスッキリした気分です。16年ぶりですが、16年経ったから出来たと思う。『顔』の直後では出来なかった。『顔』は直美さんとは最初で最後のつもりだった。年月が経ってもう一度出来るようになった。

阪本順治監督:表現は悪いですが、長年たまりたまったものを排泄してスッキリした気分です。16年ぶりですが、16年経ったから出来たと思う。『顔』の直後では出来なかった。『顔』は直美さんとは最初で最後のつもりだった。年月が経ってもう一度出来るようになった。

藤山直美: 『顔』の時は40歳でした。17年経ってあと3年で還暦を迎える。人生後半になり、阪本監督にまた撮って頂くことが出来た。月日の流れは大事やなあと思います。

阪本監督: 『顔』の後、(直美の)舞台見たり、楽屋に行ったり、食事に行くなど普通にお付き合いさせてもらいましたが、もう一度映画を撮ることは予定してなかった。去年、スケジュールが空いている、と聞いて急いで脚本書きました。

藤山: (映画の予定は)まったくなかった。監督はお芝居を見に来てくれたけど、声かけてもらえなかったら、ズーっと映画に出ないままだった。

――― SFを撮りたかったということだが?

阪本監督:阪本と藤山でSFですよ。SMではありません(笑)。まあ、子供のころから、空想や妄想で宇宙のこと考えたり、そこに人の死も入ってくる。実家が仏具屋で人の死と向き合うことが自分なりの宿題と思っていて、答えを出してみたかった。人は死んだらどこへ行くのか、宇宙空間に行く。人の死の疑念をどこまでシリアスにやるのか?あるいはユーモラスに描くのか? 直美さんが主演だからやれた。藤山直美の「団地」だからやれたと思う。

藤山:仕事断るのに、「日程的に無理」というのと「作品が合わん」というのがあるけど、阪本監督やから“あんなんイヤヤからよすわ”とは言えん。頭おかしいのがマックスに来たんかなとおもた(笑)。監督に任さな仕方ないなあ、と…。

藤山:仕事断るのに、「日程的に無理」というのと「作品が合わん」というのがあるけど、阪本監督やから“あんなんイヤヤからよすわ”とは言えん。頭おかしいのがマックスに来たんかなとおもた(笑)。監督に任さな仕方ないなあ、と…。

――― 厳しい反応だが…?

阪本監督:いやいや、これでもすごく手加減してくれている(笑)。『顔』は直美さんに“何これ?”と言われたくて書いた。今度は直美さんを出来るだけ遠くへ連れて行きたいと思った。キテレツな部分をどこまで見せるか。どこで寸止めにするかが大事でした。撮った直後は分からない。あとは映画館のお客さんにお任せします。久々のオリジナル(脚本)でハダカになれたんで(公開を)楽しみにしています。

藤山:先ほど、ラジオにも行って来ましたけど、宣伝は苦手です。撮影が無事済んでよかった、と思ってます。あとはお客さんがジャッジしてくれるでしょう。野田阪神あたりのおばちゃんが見て、どうか、チケット買うて来てもらってどうかです。その辺は舞台と変わりませんね。

――― やはり舞台と映画は違い、苦労が多かった?

藤山:舞台は午前11時から午後8時過ぎまでやけど、映画は終わって帰って2時間ぐらい寝て“次の日”というのが普通らしいですね。今回の撮影は真夏だったので、45度ぐらいになったことがありました。

阪本監督:暑い日がありました。監督や俳優さんは日陰に入ることも出来るけど、スタッフには水分補給のタイミングがなく、『闇の子どもたち』のタイでの撮影ではスタッフが倒れたこともありました。直美さんはスタッフをとても気遣っていました。

――― 直美さんの他は“阪本組”の常連さんですが、ひとり若手の斎藤工さんはいかがでした?

――― 直美さんの他は“阪本組”の常連さんですが、ひとり若手の斎藤工さんはいかがでした?

阪本監督:直美さんに台本渡した時、「この“サイトウ・エ”って誰?」 と聞かれました(笑)。でも斎藤君は同年の俳優に比べて気配りも出来、ひとりの人間としてやっていける人。演技力よりも考え方が出来る人。過去の先達俳優をリスペクトしている。直美さんにも可愛がられていた。

藤山:最初は印刷ミスかと思った(笑)。詳しく注目してなかったので知らなかった。いろいろナンバーワンになった人でしょう。“あんた凄いねえ”と言いました。映画が好きなので私は感心しました。

阪本監督:藤山さんが決まった時に常連の3人(岸部、大楠、石橋)を想定して脚本書いた。『大鹿村騒動記』みたいな熱を帯びた現場。こうあってほしいという思い通りの現場になった。岸部さんは「明日、脚本届くから」と電話したら「俺明日からパリ行くわ」だし、石橋さんは「阪本が何か企んでる」と知ってて、ちゃんと来てくれた。ただ石橋さんは入る前に「最後は逃げにならないよう気をつけろよ」と言ってくれて、それが生きましたね。

藤山:岸部さんには私が19歳の時から恋愛相談とかいろいろ相談に乗ってもらってますし、大楠さんとは子供時代、7つか8つの時に大映で勝さんの『座頭市』で共演しています。「その時は安田道代さんでしたが、それ以来です」とあいさつしました。最後に、石橋蓮司さんと一緒にやりたいと希望しました。

藤山:岸部さんには私が19歳の時から恋愛相談とかいろいろ相談に乗ってもらってますし、大楠さんとは子供時代、7つか8つの時に大映で勝さんの『座頭市』で共演しています。「その時は安田道代さんでしたが、それ以来です」とあいさつしました。最後に、石橋蓮司さんと一緒にやりたいと希望しました。

――― 監督が最初に言った、たまったものとは何か?

阪本監督:最近は日本映画が元気だと言うが、ちょっといびつになっているように思う。私の『どついたるねん』も『顔』もインディーズで、みんな自分でお金集めて作ったり、(作るのを)断念したりしている。今、すそ野は広がっているかも知れないが、こういう状況が続くと「もうこんな業界に自分はいなくていいか」というところまで来ている。万人に愛されなくてもいいが、一石投じることが出来るとすれば、こんなおっさんが奇妙奇天烈なことやった、とアピールすることかな。この後は居酒屋で言います(笑)。

藤山:おばちゃんに“見に来いや”とはよう言いませんが、長いことやってきて、かなり世間が五体で分かってくる。この映画は大人がまじめに作ってるんで、おっちゃんおばちゃんが喜んで来てくれるか、パンフレット投げつけるか、ですね。

――― 大阪で初日を迎える感想は?

阪本監督:怖いですよ。大阪は娯楽に対して厳しいところですからね。『顔』の時は、「梅田で立ち見出てる」と聞いて見に行ったら、受付で何かもめてるんですよ。聞いたら、「立ち見やったら300円まけて!」とお客さんがクレームをつけてる。黙って帰りましたよ(笑)。

藤山:お客さんが怖いから役者は育つんですよ。舞台で初日なんかは団体の招待客がいっぱいいます。その人たちは最初は座席にもたれて座ってはる。だけど、最後には身を乗り出させる。そうしないとアカンのや、とうちの父親(藤山寛美さん)が言ってました。大阪のお客さんは一番親切です。

◆阪本順治監督

◆阪本順治監督

1958年、大阪府生まれ。井筒和幸、川島透ら各監督の現場にスタッフとして参加。89年、赤井英和主演『どついたるねん』で監督デビュー。日本映画監督協会新人賞、ブルーリボン賞最優秀作品賞など多数受賞。以後『王手』『ビリケン』の“新世界三部作”で名を上げる。藤山直美を主演に迎えた『顔』(00年)は日本アカデミー賞最優秀監督賞など賞を総なめした。ほかに『KT』(02年)『魂萌え』(07年)『闇の子供たち』(08年)『座頭市THELAST』(10年)『大鹿村騒動記』(11年)『北のカナリアたち』(12年)など。

◆藤山直美

◆藤山直美

1958年京都府生まれ。初舞台は64年、坂本九主演「見上げてごらん夜の星を」。以後、舞台、テレビに多数出演。00年、初主演した阪本順治監督作品『顔』でキネマ旬報主演女優賞など多数受賞。

(安永 五郎)