『台湾人生』『台湾アイデンティティー』と台湾の日本統治下に生きてきた日本語世代に取材を重ねてきた酒井充子監督。最新作『ふたつの祖国、ひとつの愛 イ・ジュンソプの妻』は、韓国では知らない者はいないという名画家ジュンソプとその妻、方子(まさこ)との愛を丹念に映し出したドキュメンタリーだ。

■台湾で日本語をしゃべるおじいさんとの出会いから、デビュー作『台湾人生』ができるまで。

■韓国の国民的画家、イ・ジュンソプさんとその妻方子さんの「愛」を撮る。

―――イ・ジュンソプさんの絵力と、封筒の宛名一つとってもとても味があり、手紙の文面も妻に対する愛がストレートに綴られていて印象的でした。ジュンソプさんの人生を語るにあたって、これらの作品や残された絵をどのように入れていこうと思ったのですか?

■台湾、韓国の日本語世代取材を通じて感じた、それぞれの今とこれから。

『

『 『イラク チグリスに浮かぶ平和』綿井健陽監督インタビュー

『イラク チグリスに浮かぶ平和』綿井健陽監督インタビュー ―――“続編”の製作構想はいつから?

―――“続編”の製作構想はいつから? ―――続編を作って感じることは?

―――続編を作って感じることは? ―――10年前はこれで平和になる、という希望もあったが、この映画ではやりきれなさも感じた。

―――10年前はこれで平和になる、という希望もあったが、この映画ではやりきれなさも感じた。 ―――アリの家を訪ねて会った父親は綿井監督を見て「息子を思い出す」と言って悲しんだ。アリの義兄の「みんな平和を望んでいるだけなのに、アメリカが壊した。中東を支配するために」という言葉が重い。

―――アリの家を訪ねて会った父親は綿井監督を見て「息子を思い出す」と言って悲しんだ。アリの義兄の「みんな平和を望んでいるだけなのに、アメリカが壊した。中東を支配するために」という言葉が重い。  ―――大学(日本大学芸術学部)でも放送学科だった。

―――大学(日本大学芸術学部)でも放送学科だった。 『バベルの学校』

『バベルの学校』 フランスには、”Classe d'accueil”と呼ばれるクラスが学校に設けられている。他国からフランスに移住してきたフランス語を母語としないこどもたちが、不自由なくフランスで生活し、フランスで教育を受けることができるよう、フランス語学習を強化した特別クラスだ。ジュリー・ベルトゥチェリ監督は、このクラスの日常を、自然なかたちでカメラにおさめた。年代は11歳〜15歳。アイルランド、セネガル、ブラジル、モロッコ、中国……出身国も違う、言語も違う、宗教も違うといった、さまざまな事情を抱える24人の生徒たちと、彼らの自立と成長を見守るブリジット・セルヴォニ先生との交流、そのありのままの姿が、8ヶ月にわたって語られる。

フランスには、”Classe d'accueil”と呼ばれるクラスが学校に設けられている。他国からフランスに移住してきたフランス語を母語としないこどもたちが、不自由なくフランスで生活し、フランスで教育を受けることができるよう、フランス語学習を強化した特別クラスだ。ジュリー・ベルトゥチェリ監督は、このクラスの日常を、自然なかたちでカメラにおさめた。年代は11歳〜15歳。アイルランド、セネガル、ブラジル、モロッコ、中国……出身国も違う、言語も違う、宗教も違うといった、さまざまな事情を抱える24人の生徒たちと、彼らの自立と成長を見守るブリジット・セルヴォニ先生との交流、そのありのままの姿が、8ヶ月にわたって語られる。 ――― 監督の映画を観るのは、『やさしい嘘』、『パパの木』に続き、今回が3回めになります。どの作品にも「命の大切さ」という共通のテーマが感じられます。この『バベルの学校』では、フランス語が話せなかったらフランスで生活ができず、自分の国に帰ると今度は命が危険にさらされてしまうこどももいましたが・・・?

――― 監督の映画を観るのは、『やさしい嘘』、『パパの木』に続き、今回が3回めになります。どの作品にも「命の大切さ」という共通のテーマが感じられます。この『バベルの学校』では、フランス語が話せなかったらフランスで生活ができず、自分の国に帰ると今度は命が危険にさらされてしまうこどももいましたが・・・? セルヴォニ先生:

セルヴォニ先生: ――― 生徒たちの表情がとても自然でした。カメラの前でプレッシャーはなかったのでしょうか。監督はどのように撮影されたのですか?

――― 生徒たちの表情がとても自然でした。カメラの前でプレッシャーはなかったのでしょうか。監督はどのように撮影されたのですか?

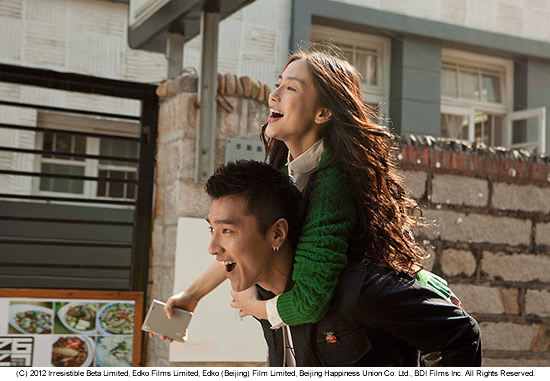

『ライズ・オブ・シードラゴン 謎の鉄の爪』

『ライズ・オブ・シードラゴン 謎の鉄の爪』