| 原題 | EL ULTIMO TRAJE 英題The Last Suit |

|---|---|

| 制作年・国 | 2017年 アルゼンチン・スペイン |

| 上映時間 | 1時間33分 |

| 監督 | 監督・脚本:パブロ・ソラルス 音楽:フェデリコ・フシド (『ネルーダ 大いなる愛の逃亡者』『瞳の奥の秘密』) 撮影:フアン・カルロス・ゴメス |

| 出演 | ミゲル・アンヘル・ソラ (『タンゴ』『スール その先は…愛』)、アンヘラ・モリーナ(『ライブ・フレッシュ』『シチリア!シチリア!』『題名のない子守唄』)、オルガ・ボラズ、ユリア・ベアホルト、マルティン・ピロヤンスキー、ナタリア・ベルベケ |

| 公開日、上映劇場 | 2018年12月22日(土)~シネスイッチ銀座、シネ・リーブル梅田、京都シネマ、シネ・リーブル神戸ほか全国順次ロードショー |

~ナチスのトラウマを抱えた頑固じいちゃんに与えられたもの~

ナチス・ドイツが犯した過ちを忘れないために作られた映画は多々あるが、これはユーモアも散りばめながら、ほろっとさせる結末へと見る者を引っぱっていく、ある意味で異色のロードムービー。ただ、そのユーモアの背景に何があるかを見つめると、人の歴史が人に与えた酷さを感じとることだろう。

主人公は、アルゼンチン在住の88歳になる仕立て屋アブラハム(ミゲル・アンヘル・ソラ)。たくさんの家族に囲まれて穏やかな老後…と思いきや、家族は彼が住み慣れた家や持ち物を処分して彼を施設送りにしようとしているのだ。最後に残された一着のスーツを見て、アブラハムはあることを思いつく。そのスーツを手に、なんと彼は家族に告げずに家出を断行、しかも、目的地は遠く離れたポーランドである。ブエノスアイレスから空路スペインのマドリッドへ、そしてフランス・パリを経由して、記憶の底にあるポーランドの街へと、頑固じいちゃんの破天荒な旅が繰り広げられていく。

主人公は、アルゼンチン在住の88歳になる仕立て屋アブラハム(ミゲル・アンヘル・ソラ)。たくさんの家族に囲まれて穏やかな老後…と思いきや、家族は彼が住み慣れた家や持ち物を処分して彼を施設送りにしようとしているのだ。最後に残された一着のスーツを見て、アブラハムはあることを思いつく。そのスーツを手に、なんと彼は家族に告げずに家出を断行、しかも、目的地は遠く離れたポーランドである。ブエノスアイレスから空路スペインのマドリッドへ、そしてフランス・パリを経由して、記憶の底にあるポーランドの街へと、頑固じいちゃんの破天荒な旅が繰り広げられていく。

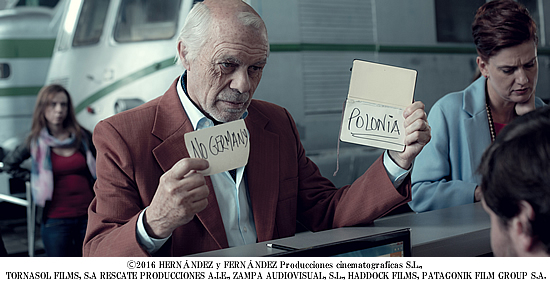

アブラハムの過去の出来事が間にはさまれ、なぜ彼がそれほどまでにポーランドに行きたいのかが顕になってくる。時をいっぱい重ねても、あの大戦下、ユダヤ人であるというだけで味わった恐怖や悲しみ、悔しさや憎しみが、トラウマとなってアブラハムの中に今もくすぶり続けているのだ。パリの駅で、「ドイツを通らずにポーランドへ行きたい」と、(しかも、ドイツとポーランドという言葉は口にすらしたくないから紙に書いて)訴える彼の姿は、その頑固さゆえにいくぶん滑稽に見えるかもしれないが、深刻である。

アブラハムの過去の出来事が間にはさまれ、なぜ彼がそれほどまでにポーランドに行きたいのかが顕になってくる。時をいっぱい重ねても、あの大戦下、ユダヤ人であるというだけで味わった恐怖や悲しみ、悔しさや憎しみが、トラウマとなってアブラハムの中に今もくすぶり続けているのだ。パリの駅で、「ドイツを通らずにポーランドへ行きたい」と、(しかも、ドイツとポーランドという言葉は口にすらしたくないから紙に書いて)訴える彼の姿は、その頑固さゆえにいくぶん滑稽に見えるかもしれないが、深刻である。

また、疎遠になっている末娘に会いに行く場面を注視してみよう。私には不思議だったのが、年代的に収容所に送られているはずのない末娘の腕に収容者番号のようなものが見られたこと。映画の中では特に説明がないのだが、監督自身が語るところでは、この末娘はシェークスピアの『リア王』に登場する末娘コーディリアがモデルになっているのだそう。ということで、自ら入れたタトゥーなのだと言っておこう。それでお解りになるだろうが、これまた、なんとも切ない話である。

また、疎遠になっている末娘に会いに行く場面を注視してみよう。私には不思議だったのが、年代的に収容所に送られているはずのない末娘の腕に収容者番号のようなものが見られたこと。映画の中では特に説明がないのだが、監督自身が語るところでは、この末娘はシェークスピアの『リア王』に登場する末娘コーディリアがモデルになっているのだそう。ということで、自ら入れたタトゥーなのだと言っておこう。それでお解りになるだろうが、これまた、なんとも切ない話である。

それでいて、この物語にはどことなくとぼけたような味わいと希望の光が見え隠れする。けっこうしたたかで自分の要求を通そうとするのに、うっかり屋の面もあるアブラハムを、見るに見かねて助けてくれる人たちがぞろぞろ出てくるのだ。飛行機の中で出会った音楽青年(マルティン・ピロヤンスキー)のほかは、マドリッドのホテルのオーナー(アンヘラ・モリーナ)をはじめ、ドイツ人の文化人類学者(ユリア・ベアホルト)、ポーランドの看護師(オルガ・ポラズ)などすべて女性ばかり。困ってるアブラハムに手を差し伸べてくれたからこそ、固まっていたアブラハムの心にも雪解け模様が見えてくる。

それでいて、この物語にはどことなくとぼけたような味わいと希望の光が見え隠れする。けっこうしたたかで自分の要求を通そうとするのに、うっかり屋の面もあるアブラハムを、見るに見かねて助けてくれる人たちがぞろぞろ出てくるのだ。飛行機の中で出会った音楽青年(マルティン・ピロヤンスキー)のほかは、マドリッドのホテルのオーナー(アンヘラ・モリーナ)をはじめ、ドイツ人の文化人類学者(ユリア・ベアホルト)、ポーランドの看護師(オルガ・ポラズ)などすべて女性ばかり。困ってるアブラハムに手を差し伸べてくれたからこそ、固まっていたアブラハムの心にも雪解け模様が見えてくる。

この映画は、「ポーランド」という言葉がご法度だった監督自身のお祖父さんにまつわる思い出と、ある日カフェで監督がふと耳にした実話がもとになっているのだそう。「事実は小説よりも奇なり」というが、街なかで偶然に聞いた他人の話も創作のモチーフになるのだなあと改めて感じ入る。ミゲル・アンヘル・ソラとアンヘラ・モリーナによる熟練味の濃い演技はむろん注目に値するので、じっくりと楽しんでほしい。さて、泣き虫の方はそれなりのご準備をして劇場へ。

この映画は、「ポーランド」という言葉がご法度だった監督自身のお祖父さんにまつわる思い出と、ある日カフェで監督がふと耳にした実話がもとになっているのだそう。「事実は小説よりも奇なり」というが、街なかで偶然に聞いた他人の話も創作のモチーフになるのだなあと改めて感じ入る。ミゲル・アンヘル・ソラとアンヘラ・モリーナによる熟練味の濃い演技はむろん注目に値するので、じっくりと楽しんでほしい。さて、泣き虫の方はそれなりのご準備をして劇場へ。

(宮田 彩未)

公式サイト⇒ http://uchi-kaero.ayapro.ne.jp/

Ⓒ2016 HERNÁNDEZ y FERNÁNDEZ Producciones cinematograficas S.L., TORNASOL FILMS, S.A RESCATE PRODUCCIONES A.I.E., ZAMPA AUDIOVISUAL, S.L., HADDOCK FILMS, PATAGONIK FILM GROUP S.A.