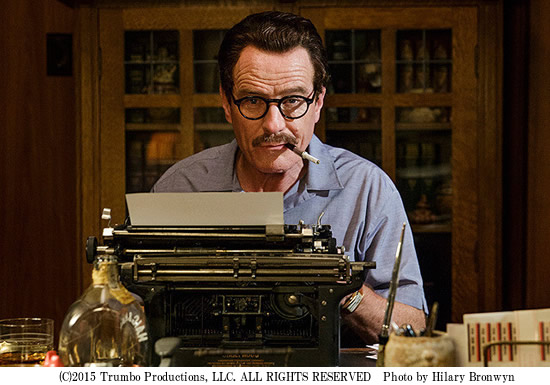

| 原題 | Trumbo |

|---|---|

| 制作年・国 | 2015年 アメリカ |

| 上映時間 | 2時間04分 |

| 監督 | ジェイ・ローチ |

| 出演 | ブライアン・クランストン、ダイアン・レイン、ヘレン・ミレン、マイケル・スタールバーグ、ルイス・C・K、エル・ファニング、ジョン・グッドマン |

| 公開日、上映劇場 | 2016年7月22日(金)~TOHOシネマズシャンテ、大阪ステーションシティシネマ、TOHOシネマズ(なんば、二条、西宮OS)、7月30日(土)~、シネ・リーブル神戸、他全国順次公開 |

~ヘンコで反骨、信念を貫いた稀代のシナリオライター~

ドルトン・トランボ⇒ダルトン・トランボ。ハリウッド名うての脚本家の名前がいつの間にか、「ドルトン」から「ダルトン」に日本語表記が変わっていた。綴りは「Dalton」なので、発音からして「ドールトン」の表記が一番しっくりくるはずなのだが、どういうわけか、今では「ダルトン」に定着してしまった。4代目007ジェームズ・ボンドを演じた英国人(ウェールズ人)俳優、ティモシー・ダルトンが全く同じ綴りで、「ダルトン」と表記されていたから、それに合わせるようになったのかな? まぁ、こんなことは別にどうでもいい話。落語でいうところのマクラと思っていただきたい(笑)。

そのトランボの名をぼくが初めて知ったのが、1973年春、大学受験に失敗し、浪人生活を始めた直後、大阪・難波の南街会館(TOHOシネマズなんばの前身)で、『ジョニーは戦場へ行った』(1971年)を観たときだった。第一次大戦の西部戦線で負傷し、手足を失って肉体の塊となった若きアメリカ人志願兵ジョニーの痛ましい独白で綴られた映画。それまで目にしてきた反戦映画の中で、木下恵介監督の『二十四の瞳』(1954年)に比肩しうる作品としてぼくの心にグサリと突き刺さった。ともに戦場シーンがないのに、いやそうだからこそ強烈な反戦メッセージが伝わってきたのだ。この『ジョニーは戦場へ行った』の原作・脚本・監督がドルトン・トランボだった。

非常に気になる映画人。受験勉強そっちのけで、この人物のプロフィールを調べた。当時はネットという便利なモノはない。いまはなき梅田の旭屋書店で、必死になってトランボ関係の映画本を探していると、『世界の映画作家 17 カザン/ロージーと赤狩り時代の作家たち』(1972年、キネマ旬報社)という書物を見つけた。トランボが苦渋の時代を歩んだハリウッドを解説したものだ。今でもその本は大事に書庫に保管している。そこに書かれているおぞましい歴史が本作『トランボ ハリウッドで最も嫌われた男』で描かれた世界だった。

非常に気になる映画人。受験勉強そっちのけで、この人物のプロフィールを調べた。当時はネットという便利なモノはない。いまはなき梅田の旭屋書店で、必死になってトランボ関係の映画本を探していると、『世界の映画作家 17 カザン/ロージーと赤狩り時代の作家たち』(1972年、キネマ旬報社)という書物を見つけた。トランボが苦渋の時代を歩んだハリウッドを解説したものだ。今でもその本は大事に書庫に保管している。そこに書かれているおぞましい歴史が本作『トランボ ハリウッドで最も嫌われた男』で描かれた世界だった。

おぞましい歴史とは、米ソ冷戦下、共産主義者とそのシンパ、関係者を排斥したアメリカ政府による「赤狩り」のこと。共和党上院議員ジョセフ・マッカーシーが旗頭となったので、「マッカーシズム」とも呼ばれる。一種の反共ヒステリー。その流れはハリウッドにも押し寄せた。優れた脚本を世に放っていたトランボが共産党員だったことで、1947年、下院非米活動委員会の公聴会に召喚された。そのとき証言を拒否したことから、1年間の禁固刑を言い渡される。

映画を観た限り、トランボは口論好きで、納得のいかないことにはとことん文句を言う人だ。なあなあで済ませない。ひと言でいえば、「ヘンコなうるさがた」。周囲の人からは煙たがられるかもしれないけれど、確固たる信念を持っている。だから全くブレない。共産党員といっても、貧富の差がない平等な社会を望む穏やかな理想主義者で、ソ連に加担するとか、アメリカ政府を転覆させるとか、そんな過激な思想は持ち合わせていなかった。ぼくに言わせれば、ごく普通の市民だ。でも当時のアメリカは、「共産主義+それに類する思想=排除すべき存在」だった。日本でも戦前は治安維持法によって、そういう思想の持ち主は一網打尽にされたが、民主主義を謳っていた戦後のアメリカで、こうした愚行が平然と行われていた。

トランボと同じ仲間と見なされた10名の映画人が「ハリウッド・テン」として映画界から追放された。コーエン兄弟の最新作『ヘイル・シーザー!』で彼らが海辺の“アジト”で集っているシーンが映っていた。前述した『世界の映画作家 17 カザン/ロージーと赤狩り時代の作家たち』にブラックリストに挙がった人名が載っている。トランボのほかにも、オーソン・ウェルズ、ジーン・ケリー、ジャームズ・キャグニー、ジョン・ヒューストン……。反ファシズム映画として製作された『カサブランカ』のリュイス・マイリストン監督の名も入っている。『マルタの鷹』で知られる探偵作家のダシール・ハメットも……。

トランボは出所後、公に名前を出せず、完全に仕事を奪われた。そうはいっても家族を養わなければならない。そこで偽名を使い、安い原稿料を承知でシナリオを書きまくった。いくら才能があっても、それとは別の次元で社会からシャットアウトされる。何とも不条理~!! 時代で言えば、1950年代がトランボの偽名時代だ。そんな中、不朽の名作『ローマの休日』の脚本を、友人のシナリオライター、イアン・マクラレン・ハンターの名を借りて著していた。大昔、この事実を知った時、ぼくは腰を抜かさんばかりに驚いた。

十人十色。いろんな人が社会にいる。だからオモロイ。みな同じなら、クローン人間だ。何とも味気ない、寒々しい社会になってしまうだろう。考えの異なる人の存在を認め、それに耳を傾け、違いを理解するのが民主主義。そうであるはずなのに、「シロか、クロか」と問い質され、向こう(国家権力)の都合でクロと判断されれば、一刀両断に社会から排除される。独裁国家そのもの。人権蹂躙としか言いようがない。

そういう政府の動きをハリウッドで後押ししていた映画人が結構いた。本作では、ジョン・ウェイン、ロナルド・レーガン、ヘレン・ミレン扮するコラムニストのヘッダ・ホッパーが、いわば扇動者としてトランボに圧力をかける姿が描かれていた。ギャング映画で一世を風靡したエドワード・G・ロビンソンの裏切りもお見事だった! 映画では触れられていないが、「ハリウッド・テン」の1人エドワード・ドミトリク監督と『エデンの東』のエリア・カザン監督が転向し、密告していた。こういう時にこそ人間の本性がわかる。

そういう政府の動きをハリウッドで後押ししていた映画人が結構いた。本作では、ジョン・ウェイン、ロナルド・レーガン、ヘレン・ミレン扮するコラムニストのヘッダ・ホッパーが、いわば扇動者としてトランボに圧力をかける姿が描かれていた。ギャング映画で一世を風靡したエドワード・G・ロビンソンの裏切りもお見事だった! 映画では触れられていないが、「ハリウッド・テン」の1人エドワード・ドミトリク監督と『エデンの東』のエリア・カザン監督が転向し、密告していた。こういう時にこそ人間の本性がわかる。

その一方で、下院非米活動委員会の活動は憲法で保障された言論・表現の自由に反すると立ち上がったハリウッドの映画人も多くいた。くだんの解説書に詳しく記述されている。この動きも映画ではあまり詳しく描かれていなかったので、若い人にはなじみが薄いと思うが、名前を列挙する。

『ベン・ハー』『ローマの休日』のウィリアム・ワイラー監督を筆頭に、ハンフリー・ボガート、ローレン・バコール、グレゴリー・ペック、キャサリーン・ヘップバーン、ポーレット・ゴダード、ダニー・ケイ、ヘンリー・フォンダ、ジョン・ヒューストン、バート・ランカスター……。映画人以外では、ドイツから帰化していた作家のトーマス・マン、指揮者・作曲家レナード・バーンスタイン、ジャズのベニー・グッドマン……。あとでフランク・シナトラ、ジュディ・ガーランド、シャルル・ボワイエらも加わった。シナトラが意外だが、名前を見れば、良識派であることが一目瞭然だ。

とりわけ、『魔の山』や『ヴェニスに死す』で知られるトーマス・マンの言葉が胸を打つ。「赤狩り」をファシズムと同一視している。ユダヤ人であるがゆえ、ナチスの迫害からアメリカへ亡命してきただけに説得力がある。この証言も映画では言及されていなかったが、普遍的な内容と思うので、抜粋して記しておきたい。

「私はある種の政治的潮流を痛ましい体験でよく知っている。精神的不寛容、政治的宗教裁判、縮小する法的安定性、そして勝手気ままな『国家の非常事態』という名で行われるすべて……。ドイツではそんなふうに始まった。それに続いたものがファシズムであり、ファシズムに続いたものが戦争だった」

映画の背景をつらつらと綴ってしまった。シネマエッセイとは違った内容になり、お許しいただきたい。本作をより深く理解するには、当時のハリウッドがいかに歪な時代だったのかを知っておく方がいいと思い、あえて説明させてもらった。

こういう「負の時代」の閉塞的な空気を映画は忠実にあぶり出している。そんな中、反骨精神をバネに信念を貫き、闘ったトランボ。彼の不屈の闘志をぜひ映画を観て感じ取ってほしい。そして優れた才能を埋没させる社会を断じて作ってはならないということも。何でも過剰反応はろくなことはない。

こういう「負の時代」の閉塞的な空気を映画は忠実にあぶり出している。そんな中、反骨精神をバネに信念を貫き、闘ったトランボ。彼の不屈の闘志をぜひ映画を観て感じ取ってほしい。そして優れた才能を埋没させる社会を断じて作ってはならないということも。何でも過剰反応はろくなことはない。

トランボはハリウッドに最も嫌われた男だが、実はハリウッドを最も愛した男。そんなふうにぼくには思えた。唯一、この人がメガホンを取った『ジョニーは戦場へ行った』をもう一度、観たくなった。

(エッセイスト:武部 好伸)

公式サイト⇒ http://trumbo-movie.jp/

(C)2015 Trumbo Productions, LLC. ALL RIGHTS RESERVED Photo by Hilary Bronwyn